Последняя дискуссия советских историков: «Новое направление» 50-70- х годов

Эта формула хорошо передает внутреннюю противоречивость «нового направления», сочетание в нем старого и нового. Она начинается и оканчивается положениями (о «зрелых формах капитализма» и «прямой заинтересованности» народа в победе большевиков), позволяющими уловить ортодоксальный идеологический заряд, воздействовавший на «новое направление». В них выражено стремление увидеть принципиально новые данные, факты и выводы в свете официального догматизма, подчинявшего исследовательскую деятельность оправданию взятия власти большевиками и их политики «социальных преобразований». В середине 1960-х гг. у реформаторски настроенных историков-коммунистов еще сохранялась вера в демократическое обновление партийной политики, в необратимость перемен, начавшихся «развенчанием культа личности Сталина». Поиск путей «назад, к подлинному Ленину», убежденность в конечном торжестве справедливости (символизируемом прежде всего реабилитацией «героев Октября») естественно сочетались с кажущейся ныне, может быть, наивной апологией революции.

Поэтому признавалось за аксиому — требовавшую, однако, на каждом шагу подтверждения— положение о существовании в России к 1917 г. «объективных предпосылок» победы социализма. Оно лежало в основе некоторых важнейших концептуальных построений «нового направления» — наиболее консервативной части его представлений. В то же время такого рода построения были для него наименее специфическими. Признавать подобные аксиомы приходилось всем историкам СССР и всего «соцлагеря», и не только историкам. Неотъемлемой частью системы пропагандистских установок, влиявших как на исторические обобщения, так и на восприятие источников, являлись следующие постулаты:

1. Социалистический характер советского государства (ликвидирована частная собственность и эксплуатация); Октябрьская революция положила начало преобразованию капиталистической России в социалистическое общество.

2. Успех «социалистических» преобразований был подготовлен всем предшествовавшим капиталистическим развитием страны, а «трудности», сопряженные с ними, — следствие относительной отсталости («средне-слабое», по Ленину, развитие капитализма). «Зрелость» России для социалистической революции определялась (наряду с остротой классовых противоречий, способностью пролетариата возглавить революционное движение, существованием ленинской партии большевиков) наличием высокомонополизированных ведущих отраслей производства и кредита.

3. Этому соответствовало — как логически, теоретически обязательная предпосылка — дальнейшее историческое обоснование: капитализм пустил глубокие корни в России в XVH1 в. и к началу XX в. уже достиг господствующего положения2, как и в других «передовых» крупнейших державах; развитие капитализма в России тем самым не могло не быть «бурным». (Эта идея была возведена в ортодоксальную норму еще в 1920-х гг.)

4. Любые попытки поставить под сомнение «зрелость» предреволюционной России для социалистических преобразований означают переход на позиции меньшевизма, троцкизма, буржуазной идеологии и разрыв с марксистско-ленинской («нашей») исторической наукой. Жесткость этого ограничения не смягчалась даже сосуществованием в пропаганде и другой официальной догмы, согласно которой Октябрьская революция, власть большевиков вывели Россию из вековой отсталости3.

Столь тесные рамки были террористическими методами навязаны историкам еще во времена борьбы с «уклонами» в 1920-х— начале 1930-х гг.; старшее поколение представителей «нового направления» было и само вовлечено в эту борьбу (Сидоров, Гиндин, Галузо), младшее же приобщалось к научной работе в условиях безраздельного господства пропагандистской схемы. Историк, настраивавшийся на ее пересмотр, оказывался перед лицом жизненной необходимости приспособить свою теорию к соблюдению нормативных установок4. Но тем самым оригинальное идейное ядро «нового направления» было приковано к официальной схеме.

Любая новая идея, самые нестандартные факты могли быть введены в литературу (если могли) лишь как приобретение, открывающее дополнительные возможности подкрепить, «лишний раз подтвердить» тот или иной из постулатов, служивших историческим обоснованием легитимности существующего режима. Отсюда обилие надоедливых цитат, ссылок (иногда безадресных либо неточных) на «классиков марксизма-ленинизма». Тем самым решались превентивно-оборонительные задачи в отношении бдительных товарищей по цеху5. Сочувственно рассматривая положение, создавшееся в советской историографии, А. Мазур предлагал коллегам на Западе принимать в расчет то, что «ритуальные марксистские реверансы в сторону Маркса, Энгельса и Ленина в качестве источников надвечной исторической истины являются той ценой, какую приходится советскому историку заплатить, если он рассчитывает опубликовать результаты своего исследования. Эти реверансы можно при чтении пропустить, если они не вторгаются в истолкование, вытесняя показания источников»6.

Именно так и поступали, по их признанию, западные специалисты по русской истории. Некоторые из них отмечали, что «новое направление», какая бы судьба ни постигла ныне его участников, «уже предложило плодотворное новое толкование марксистской традиции в историографии, и, несомненно, уроки на будущее извлечены»7.

Революционная апологетика с середины 1930-х гг. совмещалась с идеологией «патриотической» великодержавности. Кампании против «объективистов» и «космополитов» в конце 1940-х— начале 1950-х гг. были дополнены «проработкой» академика Е.С. Варги. Последняя кампания особенно повлияла на направленность деятельности историков российского империализма, так как в ходе этой проработки приобрела пропагандистски отшлифованный вид «теория» государственно-монополистического капитализма. Стержнем ее служила идея о том, что активная роль в экономике может принадлежать лишь государству «диктатуры пролетариата», социалистическому, тогда как империалистическое государство (сюда относился и царизм) может быть лишь исполнителем воли монополий, которые «ворочают» всем (Ленин). Признание за «эксплуататорским» государством самостоятельной роли, хотя бы в качестве «организации буржуазии в целом», расценивалось как порочное проявление реформизма8.

Проработка Варги развертывалась в те годы, когда будущие представители «нового направления» в большинстве сидели на студенческой скамье или собирали материалы для кандидатских диссертаций9. Исследования о монополизации российской промышленности, государственно-монополистическом капитализме, о взаимоотношениях между царским правительством и «финансовой олигархией» получили зеленую улицу; появилось в печати и в виде диссертаций немало работ, отвечавших идеологическим запросам10. Им была свойственна предустановленность конечных выводов (преувеличение влияния банковско-промышленных кругов на политику правительства, вообще весомости их в обществе), сказывавшаяся и на отборе источников и фактов, систематически «подтягиваемых» к схеме «подчинения» государства монополиям, которая приобрела официальное звучание после «дискуссии» о книге Варги и особенно после заявления на эту тему Сталина (1952 г.). В то же время ценным качеством многих работ было систематическое освоение — хотя, стоит еще раз подчеркнуть, тенденциозное — обширного материала источников, прежде всего архивных.

Свойственная и литературе в целом идея о достигнутом в начале XX в. высоком уровне монополизации и отрицание «слабости, недоразвитости капиталистического империализма в России» дополнялись выводом о том, что российский империализм «не имел принципиальных отличий от империализма более развитых экономически государств Западной Европы и Америки»11. Не только в условиях шовинистического разгула 1940-х — начала 1950-х гг., но и в последующем пропаганда заботилась о придании историческому облику Российской империи цивилизованно-европейского вида и привлекательных черт.

Как припоминал Бовыкин, опровержение непатриотических утверждений о полуколониальном статусе России приобрело политическую актуальность именно в связи с кампанией борьбы против «космополитизма»12. Прямых подтверждений этому в литературе того времени пока не выявлено, что и понятно: пока шла кампания против космополитизма, исключалась возможность выразить какое бы то ни было несогласие с директивным источником о «полуколонии» — «Кратким курсом», а к тому времени, когда опровержение стало возможным, кампания борьбы с космополитизмом сошла на нет, оставив, разумеется, свежие следы в подсознании современников. Шацилло (в 1955-1958 гг. — аспирант Бовыкина) также связывал войну против тезиса о «полуколонии» с «знаменитой борьбой» против «космополитов», за утверждение русского «приоритета»: «В эту борьбу очень хорошо укладывалось скрытое, но активное выступление против тезиса, что Россия была полуколонией. В этих условиях создавалась школа А.Л. Сидорова»13.

Отвечая на обвинение, что в патриотическом раже противники «нового направления» преувеличивают уровень развития капитализма в России, В.И. Бовыкин в 1986 г. напомнил П.В. Волобуеву его собственную работу 30-летней давности, присовокупив: «Большего преувеличения уровня капитализма в России нет нигде». На это последовала реплика Волобуева: «Грешил, грешил в молодости!» — «Тогда не нужно обвинять других в лжепатриотизме», — заключил нравоучение Бовыкин14. В признании ошибочности своей прежней «переоценки уровня развития монополистического капитализма» Волобуев правомерно видел «не что иное, как нормальное явление в научной эволюции любого исследователя»15.

С точки же зрения обоснования «закономерности» Октября и «зрелости» страны для социализма ценность проделанной тогда работы была очевидна, и эта засвидетельствованная благонамеренность16 открывала известный простор для маневрирования на других направлениях. Однако малейшие попытки подойти к проблеме со сравнительно-историческими мерками обнаруживали зыбкость подобных построений. Характерно, что конкретные количественные сопоставления, проделанные еще в 1930 г. Н.Н. Ванагом и показавшие наглядно действительный — карликовый — масштаб российских финансовых гигантов, никто из позднейших его критиков (включая представителей «нового направления») не попытался оспорить, предпочитая снова и снова критиковать малосодержательные в научном отношении формулы о «полуколонии» и полемически заостренные оценки роли иностранных капиталов17. Вплоть до самого разгрома «нового направления» его последователи считали тенденциозные разработки в этой области «прочным достоянием науки». На деле они не только не несли в себе принципиальной новизны18, но и противоречили как общему смыслу, так и конкретному содержанию действительных творческих достижений тех же историков.

Представляя российский империализм лишенным принципиальных отличий от западноевропейского и американского, «новое направление» само же практически и перечеркивало этот постулат, лишь слегка прикрывая отказ от него: вывод об отсутствии принципиальных отличий «не снимал, а, наоборот, — писал Тарновский, — делал необходимым специальное изучение вопроса об особенностях» российского империализма, причем такое изучение как раз выявило «некоторые специфические черты», порожденные «особенностями экономики в целом», вплоть до «принципиальных особенностей складывания системы крупнопромышленного производства в России», что явилось «методологическим итогом» работы в «новом направлении»19. Противоречивость разрешения вопроса о существовании принципиальных особенностей российского империализма снималась и другим искусственным способом — путем отсылки к авторитету Ленина.

* * *

В чем же состояла оригинальность научных идей «нового направления»20, собственно, и дававшая повод говорить о нем как о явлении в историографии?

По мнению М. Хильдермайера, поправки к сложившимся представлениям, предложенные «новым направлением», состояли в «выделении (обособлении) русского исторического процесса» на основе признания особенных его черт по сравнению с воображаемым всеобщим мировым развитием, а также определенного отставания по времени, по фазе развития21. Такая характеристика «ядра» представлений «нового направления» вызывает два возражения. С одной стороны, сами его участники, как ранее уже говорилось, высказывались по этим пунктам противоречиво, и если в целом они действительно проявляли повышенное внимание к своеобразию российского развития, то все же допускали и уступки старой схеме, вытекавшие из их собственных преувеличенных оценок результатов монополизации. С другой стороны, признание и своеобразия, и отставания — в столь общей форме, как пишет Хильдермайер, — было свойственно не только «новому направлению», но и гораздо более широкому кругу историков, не исключая и некоторых из тех, кто активно участвовал в его искоренении22 или переменил фронт в решающий момент.

Тарновский в уже цитированной формуле конкретно показывает, на каком именно новом направлении сосредоточивались усилия одноименной группы историков. Раньше упор делался на изучение «зрелых форм» капитализма, в первую очередь монополий. Теперь «настало время основательно заняться проблемой взаимодействия и переплетения военно-феодальной и капиталистической эксплуатации... "сращивания” “передового” капитализма с его примитивными формами и остатками докапиталистических укладов».

Хотя в цитате речь идет о желательном и, ввиду сложившейся историографической ситуации середины 1960-х гг., своевременном («настало время...») повороте, идея эта выдвигалась и раньше. В 1957 г., при обсуждении доклада Сидорова на юбилейном (40-летие революции) заседании ученого совета Института истории, Волобуев уделил внимание тому факту, что в России «монополистический капитализм развивался на основе старокапиталистических и докапиталистических отношений» и не мог существовать без «постоянной поддержки со стороны царизма». «Перед нами, советскими историками, стоит задача, — говорил он, — на конкретном историческом материале вскрыть диалектику взаимодействия отсталых и передовых черт в русской экономике»; указанная задача оценивалась как имеющая «первостепенное научно-теоретическое и политическое значение».

Конкретнее та же идея раскрывалась в выступлении Гиндина. В исторической литературе установился обычай, отметил он, изучать экономику России, «односторонне упирая на чрезвычайное развитие монополий, либо на чрезмерную отсталость страны» (как, впрочем, и полагалось на основании известного высказывания Ленина о двух полюсах — «самой дикой деревне» и «самом передовом промышленном и финансовом капитализме», лучше всего объясняющих, в сочетании, смысл революции в России. — В.П.). Исправляя односторонность, Гиндин по-своему повернул всю проблему монополизации: он обратил внимание на то, что знаменитые российские «синдикаты» возникали «не в итоге острой конкурентной борьбы, а наоборот — в результате недостатка конкуренции или искусственного ее ограничения». (Признание этого качества монополизации в России было общим местом в дореволюционной литературе, но с 1930-х гг. о нем вспоминали все реже.) Это значило, что Россия вступила в эпоху империализма, не избавившись еще от таких отсталых форм, как доимпериалистические монополии — правительство насаждало их с помощью «огромных казенных заказов».

Обратив внимание на особенности российских монополий, Гиндин предлагал исследовать «причины стойкости капиталистически отсталых форм в разных отраслях хозяйства». Он считал также, что российские процессы монополизации свидетельствовали о «слабости русской экономики вследствие недостаточного развития производительных сил».

Говоря о новизне подхода, связанного с очередной попыткой советской историографии вместить в себя проблему отсталости России, надо, конечно, иметь в виду относительность этой новизны: во многом «новое направление» сближалось тем самым либо с дореволюционной историографией, либо с западной литературой, либо с «денационализаторской» школой 1920-х гг. (несмотря на энергичное осуждение ее в старом духе борьбы против троцкизма)23. Независимо от субъективных намерений Сидорова и Гиндина воссоздавалась естественная линия развития историографии, совершался, на новом уровне знакомства с источниками, возврат к старому предмету спора, искусственно прерванного в 1931 г. окриком Сталина. Если вчитаться в стенограмму диспута 1928-1929 гг., отмечал М.Я. Гефтер, «то можно обнаружить там почти все те вопросы, которые нас сегодня занимают и представляются нам вновь неясными»24. Действительно, на конференции Общества историков-марксистов обсуждался вопрос о «наслоении хозяйственно-различных, исторически-преемственных типов»25, соответствующем позднейшему понятию «многоукладности», да и политически заостренная критика этих построений («эволюционизм», «грубейшая ошибка»: формация изображена «как механическая смесь борющихся между собой укладов»26 заставляет признать, что споры рубежа 1960-1970-х гг. воспроизводили многие старые идеи.

Обсуждение доклада Сидорова, происходившее 24 октября 1957 г., свидетельствует о наметившейся в то время потребности существенно сместить точки приложения исследовательских усилий. Что это были не случайные, мимолетно высказанные соображения, видно из дискуссии на состоявшемся 18 ноября открытии работ только что созданного сидоровского Научного совета. Тот же вопрос обсуждался на его сессии в ноябре 1964 г. В резолюциях сессии указывалось на «крупные пробелы в изучении российского капитализма», при этом подчеркивалась научная актуальность вопроса о его типе, особенностях («национально-особенных проявлениях»). Сессия призывала историков также усилить внимание к таким проблемам, как «воздействие государства на экономику» («государственно-капиталистическое», конечно. — В. П.), особенности развития Урала и вообще «тех районов, которые отличались от основных промышленных центров меньшим уровнем капиталистического развития и значительным преобладанием в их промышленности мелкокапиталистического и мелкотоварного производства». Даже «небывалая концентрация русской промышленности» привлекала внимание теперь не как объяснение высокой революционности рабочих27, а как явление, само нуждающееся в объяснении28. Это ли не новое направление работы? И не ясно ли было заранее любому сколько-нибудь знакомому с проблемой, чего от этого можно ждать?

* * *

Задуманная переориентация отражала известный итог, обобщала результаты практической работы над источниками, поныне сохранившие свое основное значение, в нескольких взаимосвязанных областях:

1) радикальный пересмотр смысла аграрных отношений;

2) выявление самостоятельной и недооцененной роли государственной власти (самодержавия) в определении характера развития экономики в целом;

3) постепенное изживание преувеличений в оценке социального веса буржуазии, монополий, частных банков, раскрытие своеобразия в их развитии;

4) выяснение исторической среды, в которой формировался «капиталистический уклад» и которая наложила на него свой отпечаток;

5) выработка оценки реформаторского потенциала политических структур самодержавной России (как правительственного аппарата, так и оппозиционных сил).

В обзоре работы конференции, посвященной 50-летию Февральской революции, Гиндин отмечал: «Мы до последнего времени даже социально-экономические процессы изучали весьма односторонне, уделяя главное внимание аграрным отношениям и верхушечным процессам монополизации экономики, игнорируя необходимость изучения всего процесса социально-экономического развития в его комплексе, всей сложности и противоречивости», в связи с «эволюцией политической надстройки, оказывавшей огромное влияние на социально-экономические явления»29.

Если для объяснения политического переворота 1917 г. годился довольно широкий круг фактов, освещающих противоречивость развития российского общества, то в экономической истории не вступить в конфликт с аксиомой о «построенном в боях социализме» можно было только признав, во-первых, вообще известную высоту капитализма (иначе «у нас бы ничего не вышло» [Ленин]), а во-вторых, высокий уровень монополизации (соответственно — концентрации) производства и развития банков. По Ленину, государственно-монополистический капитализм есть та ступенька исторического прогресса, между которой и ступенькой, именуемой социализмом, никаких других промежуточных ступеней нет. «Вот наша наука в 50-е гг. и была направлена на то, чтобы найти эту ступеньку... и сделать на этом основании вывод: раз есть государственно-монополистический капитализм, Октябрьская революция неизбежна, и — вперед, к социализму», — пояснял К.Ф. Шацилло30.

По причинам идеологического характера предпринятая попытка по-новому наметить первоочередную проблематику вызвала сильное сопротивление. Такой поворот, проводимый в интересах более глубокого уяснения предпосылок «социалистической» революции, как по любому поводу подчеркивали представители «нового направления», на деле нес с собой, независимо от внутренних намерений самих исследователей, постепенное расшатывание главного положения в схеме «предпосылок»— доминирующей установки на отбор фактов, отвечающих предзаданному условию: выводу о социалистическом характере революции. Для советской историографии автоматически действующим механизмом, отсеивавшим «несистемные» факты либо отсекавшим «лишние» с этой точки зрения связи явлений, служило догматическое положение об определяющей (ведущей) роли всепроникающих («вездесущих») и все по-своему преобразующих буржуазных отношений (капиталистического уклада), дозревших до государственно-монополистического капитализма, то есть до «преддверия социализма» (Ленин). Посягая на этот механизм, безотказно плодивший сколько угодно «новых» «архивных» данных в подтверждение официальной точки зрения на «предпосылки», новый подход ставил под угрозу ее псевдо-академическое прикрытие.

Новая ориентация на освоение как раз более отсталых и примитивных социальных явлений, таким образом, исправляя создавшийся крен, не просто расходилась с действующей схемой, а и взламывала ее защитный фильтр в «реке по имени факт». Она давала, кроме того, организационное обоснование отказу от привычного приоритета таких «актуальных» тем, как монополизация, финансовый капитал, государственно-монополистический капитализм, а приоритет выражался практически в преимуществах по финансированию исследований, в предоставлении аспирантских мест, ускорении издания монографий и защиты диссертаций, в праве запланировать себе многие месяцы увлекательного заграничного пребывания — для работы в архивах, например, парижских банков и фирм и т. п. Во всех этих чувствительных точках31 провозглашение «нового направления» ущемляло интересы влиятельных коллег.

Попытка смены вех в стратегии исследований вызвала яростные протесты со стороны тех, кто, подобно Ю.Н. Нетесину или В.И. Бовыкпну, опасался, что «историки в последнее время (то есть около 1969 г. — В. П.) чрезмерно увлеклись изучением отсталых, неразвитых или пережиточных укладов в ущерб исследованию истории монополистического капитализма»32. В.В. Адамов «успокоил» их, заверив, что для таких опасений нет оснований, высшим формам капитализма «забвение» не грозит, наоборот, «изучение отсталых и переходных структур на настоящей стадии развития науки является ключом к познанию и высших форм капитализма (курсив мой. — В.П.). Нельзя ведь забывать о том, что, увлеченная идеей исследования только “ростков” будущего, наша литература более двух десятков лет почти исключительно интересовалась высшими формами капитализма, причем все эти “ростки” и формы исследовались в полном отрыве от тех процессов, которые шли в основной толще экономики страны»33.

Бовыкин, естественно, остался при своем мнении и позднее развернул свою мысль шире: «В результате [деятельности “нового направления”] внимание исследователей все более сосредоточивалось на разного рода пережиточных явлениях в социально-экономическом строе»; наблюдалось «ослабление интереса к ключевым процессам капиталистического развития на его империалистической стадии, обусловившим возможность осуществления социалистических преобразований, — концентрации производства, монополизации народного хозяйства, формирования финансового капитала, складывания государственно-монополистических органов»34.

Таким образом, если с точки зрения «нового направления» изучение архаики служило «ключом к познанию и высших форм», то традиционалисты считали «ключевыми» те явления, которые обусловили мифическую возможность «социалистических преобразований».

О том, как на практике действовал «ключ» «нового направления», можно судить по выпущенным в 1960 г. книгам Гиндина и Сидорова, явившимся результатом более чем 30-летних, прежде всего архивных, изысканий. Монографии Гиндина о Государственном банке во второй половине XIX в. и Сидорова — о финансах России в годы первой мировой войны до сих пор остаются в числе наиболее основательных исследований по экономической политике самодержавия. Работа Гиндина, кроме того, была прямым продолжением и развитием его книг 1927 и 1948 гг. о частных коммерческих банках.

Оба автора придерживались мнения, что в России наблюдалось «исключительное и не имевшее в то время прецедента финансирование банковских монополий правительством»; государство в 1910-1913 гг. «предоставило в распоряжение банков... огромные суммы» и «поощряло широкое финансирование промышленности акционерными банками», приняло, по существу, на себя всю тяжесть обеспечения ликвидности крупных банков. «Царизм, в силу поддержки международным капиталом в вопросах финансирования, играл руководящую роль и по отношению к банковской системе России». В 1914-1917 гг. «деятельность банков, приведшая к огромному росту их богатства, была подчинена интересам войны и интересам правительства, которое вело эту войну»35. Оказывая ему немалые услуги, «банки вместе с тем в сильнейшей степени зависели от казны»36.

Оценка Государственного банка и финансового ведомства в целом как полного хозяина всей кредитной системы не была чем-то исключительным в литературе. Важно отметить другое: как изменился ее смысл. В книге Гиндина 1948 г. данная оценка уравновешивалась, нейтрализовалась старательными оговорками в духе времени — о том, что проводившееся государством «неумеренное» финансирование частных банков перед первой мировой войной объяснялось «полным господством» финансового капитала в хозяйстве страны, личной унией министерских чиновников и банковских «воротил»: «Вся политика Министерства финансов и Государственного банка говорит за то, что сильнейшей стороной в этом альянсе становился, если не успел уже стать, русский финансовый капитал»; «Коковцов поставил всю мощь государственных финансов на службу крупных [частных] банков», которые «становились полновластными хозяевами в Министерстве финансов». Даже когда делалась ссылка на слова Ленина о том, что докапиталистические отношения «опутывали» русский монополистический капитализм, Гиндин добавлял: «Но это не следует понимать в том смысле, что финансовый капитал в России господствовал не во всем хозяйстве и не проникал, в частности, в сельское хозяйство»37.

В книге 1960 г. отразилась новая точка зрения Гиндина. О том, что финансовое ведомство было поставлено на службу банкам, речь уже не идет (нет и обязательных в прежнее время соответствующих цитат из Ленина-Сталина). «Изучение обширных документальных материалов, относящихся к XIX в.,— писал теперь Гиндин, — показало, что те представления о Государственном банке, к которым автор пришел в своих прежних работах, являются далеко не полными». Более того, теперь Гиндин довольно решительно пересмотрел все понимание экономической политики самодержавия; намечался новый подход к изучению процессов монополизации промышленного производства и финансовой сферы, причем негласно ревизовался и исход споров 1920-х гг.: «Обычно все особенности периода домонополистического капитализма в России сводят только к сохранению крепостнических пережитков в деревне и в политической надстройке страны. Влияние же пережитков на особенности развития капиталистической промышленности и торговли, в том числе обратное влияние на них пережитков в политической жизни, остается почти не изученным»38.

Это как раз то, к чему пришел под конец своей творческой деятельности Н.Н. Ванаг39. Фактически Гиндин писал свои книги, появившиеся в 1948 и 1960 гг., продолжая спор с Ванагом и постепенно убеждаясь в обоснованности главных его соображений о путях изучения проблемы.

Гиндина особенно занимал вопрос об отличиях капитализма в России от обычного капитализма свободной конкуренции. Подтверждались сделанные ранее заключения о росте промышленных и банковских монополий начала XX в. «на почве искусственного ограничения конкуренции в домонополистический период». Монополии XX в., таким образом, представали не как «новейший», «самый передовой» промышленный и финансовый капитализм, сосуществующий в резком противоречии с «дикой деревней», а как прямое продолжение «небольшого числа полумо-нопольных предприятий, охватывавших еще до их синдицирования значительную часть производства» в своей отрасли. «В отличие от главных капиталистических стран, многоукладность экономики сохранялась в России в период империализма, и тогда еще продолжался рост капиталистических отношений за счет исторически более ранних укладов». По Гиндину, такое своеобразие монополизации получает объяснение в предшествующем развитии: «Изучение государственного вмешательства, искусственного ограничения конкуренции и создания правительством привилегированного положения для узких капиталистических групп приводит к выводу, — писал он в монографии 1960 г.,— что домонополистический капитализм в пореформенной России не принял до конца тех типичных для капитализма “свободной” конкуренции форм, в каких он сложился после промышленного переворота в странах, где капиталистический способ производства утвердился после буржуазных революций»40.

Эти идеи, как и проведенная через всю монографию о Государственном банке линия на выявление архаических особенностей промышленного развития в связи с общей отсталостью страны, получили некоторое обоснование еще в монографии 1948 г., но там обязательное агитационное изображение правительственных органов как исполнителей воли банков вносило противоречие в объяснение особенностей монополий и финансового капитала. Теперь же отношения между государственным аппаратом и крупными предприятиями и банками получили развернутое научное освещение, освобожденное от «ритуальной» демагогии. Гиндин рассматривал их как отношения, складывавшиеся «на почве правительственного вмешательства» в экономику — во имя решения определенных задач экономической политики — путем содействия государственной власти созданию монополистических объединений, а также посредством участия крупных чиновников в управлении предприятиями и банками, иногда с переходом их в эти предприятия и т. п.

Общая картина теперь подходила под введенную вскоре формулу «сращивание без подчинения». С полным основанием Тарновский писал, что отказ от представления о подчинении государственного аппарата воле монополий продиктован историкам логикой конкретных исследований и дискуссия по этому вопросу «опиралась на результаты анализа и обобщения нового фактического материала», развертываясь «по мере привлечения новых фактических данных, в ходе их осмысления, по поводу статей и монографий, написанных сторонниками как одной, так и другой точки зрения»41. Споры продолжались до начала 1970-х гг., пока им вторично не был положен конец разгромом «нового направления». С его ликвидацией советская историография «предпосылок Октября» лишилась единственного сдерживающего центра и вскоре довела до абсурда натяжки и преувеличения, свойственные официальной версии.

* * *

Внимание, уделявшееся в спорах 1960-х гг. «подчинению» государственного аппарата монополиям, может показаться непомерным, если не учесть того обстоятельства, что суть дела заключалась не в самой этой проблеме. Важнее было то, что историки, решавшие ее в пользу «подчинения» и зрелости «предпосылок», уклонялись тем самым от ответа на двуединый вопрос: 1) какой же все-таки должна считаться мера развития монополий, чтобы признать «предпосылки» социализма имеющимися налицо? 2) была ли достигнута в России именно такая мера? «Подчинение» устраняло всякую возможность подобных рассуждений: монополии «ворочали всем», раз им покорялся даже царский государственный аппарат в решении самых важных вопросов, — это и есть, по Ленину, наивысшая, последняя «ступенька». При таком ответе пропадала нужда во всяких иных доказательствах, отбрасывались сомнения, навеваемые сопоставлениями, подобными тем, какие провели Ванаг, Гиндин; вообще поиск каких бы то ни было критериев делался излишним.

Таким образом, в начале 1960-х гг. «обрисовались две точки зрения, точнее — два направления в трактовке проблемы государственно-монополистического капитализма в России». Тарновский недаром обращал внимание на то, что «спор среди историков и экономистов вокруг понятий “сращивание” и “подчинение”... касается вопросов методологического характера»: тезис о подчинении не согласуется с «научным методом исследования, поскольку в нем уже содержится указание на единственно возможный результат изучения проблемы» и тогда «все доказательство сводится к подбору определенного рода фактов». Ущербность методологии давала практический результат: «Осуществление подобной программы может привести (и приводило) лишь к сужению проблематики историко-экономических работ»42.

Изображение степени влияния финансового ведомства на экономическую жизнь страны и развитие банковской системы, данное Гиндиным, подрывало самую основу господствовавшей противоположной точки зрения (всесилие монополий и подчинение ими себе правительственной политики). Не ссылаясь на уничтоженного НКВД и ошельмованного историографией Ванага, Гиндин и тут повторил его постановку вопроса. Действительно, не банковские монополии подчинили своему влиянию российские финансы, а, наоборот, «государственные финансовые органы — Министерство финансов с его оперативным управлением, Кредитной канцелярией, Государственный банк и другие финансовые институты — имели вплоть до 1917 г. определяющее влияние на деятельность частных коммерческих и ипотечных банков», — утверждал Гиндин43.

К тем же результатам пришел и Сидоров. Выступая против «подчинительной» версии, он — без достаточных оснований — адресовал свою критику Ванагу, но на деле она была направлена против текущей историографии. Сидоров писал, что те историки, которые рассматривают царское правительство, самодержавие «только как послушных исполнителей воли банковского капитала», находятся в плену у «неправильной, однобокой схемы Ванага-Ронина, получившей одобрение М.Н. Покровского». Сущность их ошибки, по Сидорову, была в «игнорировании самостоятельной роли самодержавия» и в «одностороннем рассмотрении его связей с международным капиталом». Задача, которую решал Сидоров в своей книге, заключалась в том, чтобы показать «не только методологическую, но и фактическую несостоятельность этих взглядов»44. Он считал, что книга Гиндина «важна для понимания общего вопроса о характере отношений между финансовой верхушкой и царизмом. В ней широко показана значительная роль царизма в форсировании капиталистического развития ряда отраслей промышленности и опровергается точка зрения, будто царское правительство являлось послушным исполнителем воли банков и верхушки промышленной буржуазии»45.

Выводы Гиндина и Сидорова о взаимоотношениях государственного аппарата и частных банков никогда никем в дальнейшем прямо не оспаривались, что не мешало сторонникам «подчинения» строить свое изложение в диаметрально противоположном смысле, ломая сопротивление фактов46.

Мощный прорыв на действительно ключевом участке традиционной концепции, на верхнем полюсе ленинской «двучленки» («самый передовой промышленный и финансовый капитализм» плюс «дикая деревня») при нормальном развитии исследований должен был бы радикально изменить оценку развития России начала XX в., во всяком случае повлечь за собой либо спор по существу новых обобщений, критический анализ степени их обоснованности, либо пересмотр устоявшейся трактовки ряда проблем, к чему и подталкивал коллег Сидоров. В статье «Некоторые проблемы развития российского капитализма в советской исторической науке» (1961 г.) он, в частности, писал: «Нам следует позаботиться о более строгой системе доказательств каждого отдельного факта существования той или иной монополии», только тогда можно «вывести ряд высказанных в работах советских историков интересных положений о русских монополиях за рамки гипотез», придать им «научную убедительность».

При всей радикальности позиции, занятой двумя вождями «нового направления», инерция преодолевалась нелегко. Младшее поколение, не имевшее того опыта относительно свободных дискуссий 1920-х гг., каким располагали Гиндин и Сидоров, вело себя несколько скованно, проявляло понятную сдержанность; сказывалось и стремление к здоровой академической осторожности. Важнейшую теоретическую и историографическую работу по осмыслению новых данных проделал Тарновский, которому удавалось вводить их в сложившуюся систему мягко, с наименьшей ее ломкой. Тяжелым грузом на пути пересмотра устаревших представлений оказались недостоверные фактические данные, включенные в оборот под влиянием теории государственно-монополистического капитализма в ее «подчинительной» версии.

Преодолевать это препятствие было трудно и лидерам «нового направления». Например, в статье 1961 г. Сидоров не мог не считаться с такими на вид убедительными, предельно конкретными, а на самом деле лишь мнимыми фактами, как уступка царского правительства давлению международных монополий и французского правительства в вопросе о судебном преследовании «Продутая» или раздел двумя монополиями между собой всех казенных военно-судостроительных заказов перед первой мировой войной.

В действительности отказ от судебных мер объяснялся не уступкой царизма, а объявлением решительной борьбы: внесудебными путями правительство довело «Продуголь» — гордость российской монополизации — до самоликвидации. Не больше уступчивости проявилось и в распределении морских заказов. Две финансовые группы перед первой мировой войной действительно завладели едва ли не всеми казенными заказами по морским программам — но лишь из числа тех заказов, какие не взяли заводы морского и других ведомств и иностранные фирмы, а это в корне изменяет смысл данного факта (новейшие частные заводы не получили работы, соответствующей их мощности, и попали в трудное положение47).

Подробное выяснение этой стороны дела в обоих случаях оставалось в начале 1960-х гг. делом будущего (несмотря на то, что судьба «Продутая» в старой литературе не являлась секретом), пока же Сидоров, умеряя свой скепсис («некоторые исследователи... находят всюду господство монополий...»), исходил из новейших на тот момент результатов исследований коллег, а они прочитали источники под воздействием представлений, растиражированных и внедренных в общественное сознание Агитпропом в 1940-1960-х гг.48: «Правительство не вело карательного преследования монополий, так как само было связано с монополиями»49.

С тем большим вниманием учитывал Сидоров новые данные, которые расходились с догмой. Он высоко оценил соображения, высказанные И.Ф. Гиндиным и Л.Е. Шепелевым «о природе и источниках огромного роста банковских капиталов» в годы первой мировой войны — роста, имевшего, по их заключению, инфляционное происхождение и обманчивый вид: в условиях инфляции, «несмотря на огромное увеличение фиктивных ресурсов семи крупнейших банков страны по сравнению с 1914 г., в три с лишним раза, реальная стоимость их капитала накануне Февральской революции упала до 70% от уровня 1914 года»50.

И все же под влиянием конкретных данных, казавшихся убедительными, Сидорову пришлось сглаживать и ослаблять свою позицию. «“Сращивание” нельзя полностью отрывать от подчинения», — писал он, и это выглядело как компромисс; государство и монополии по необходимости склонялись «к уступкам, к сближению, к взаимопроникновению»; «одностороннего подчинения государственной власти монополиям или, наоборот, диктата государственной власти над монополиями» в России не было; тип и характер российского государственно-монополистического капитализма «определялись тем обстоятельством, что крепостники-помещики правили страной, находясь в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала» (Ленин), а потому российский тип государственно-монополистического капитализма «не вполне совпадал» (!) с типом германским или английским51.

Отделить недействительные факты52 можно было только после нового изучения всей совокупности обстоятельств, восстановив отторгнутые идеологическим «фильтром» детали, не уложившиеся в «подчинительную» схему. Столкнувшись с последствиями такого засорения литературы ложными данными при подготовке вместе с Бовыкиным и Тарковским коллективного доклада (1958-1959 гг.) по проблеме «Российский государственно-монополистический капитализм», Гиндин сделал следующее вполне подтвердившееся в дальнейшем наблюдение: «Политика в отношении монополий во время подъема 90-х гг. никем еще не была исследована, а за время подъема 1909-1913 гг. авторы вынуждены были пользоваться работами других исследователей. Все они освещали эту политику с позиции “подчинения”, и поэтому в указанных работах оставлялись в тени и даже истолковывались в обратном смысле любые проявления антимонополистических тенденций в правительственной политике»53.

Из наблюдения Гиндина вытекала абсолютная невозможность использовать какие-либо фактические данные, документальные ссылки, заимствуемые из литературы, без их глубокой проверки. К сожалению, поставленная им коренная источниковедческая проблема не встретила со стороны специалистов того внимания, какого она заслуживала54, что затормозило и ослабило продвижение «нового направления».

Общее изменение подхода все же положило начало пересмотру характера взаимоотношений между «монополистическим капиталом» и властью, выявилась доминирующая роль государства в финансово-кредитной системе (что фактически делало неправомерным использование «теории» государственно-монополистического капитализма в духе прежней литературы). Тем самым в историографии открылся путь к отказу от завышенных оценок влиятельности, весомости буржуазных, банковско-промышленных кругов в обществе, в определении курса экономической политики; на первый план выдвигались скорее различные формы зависимости «буржуазии» от государственной власти и противоречия во взаимоотношениях между ними. Промышленно-финансовый полюс ленинского объяснения революции давал трещины55.

* * *

Вторую по значению (после банков) сферу монополизации экономики представляла собой текстильная промышленность — самая крупная из отраслей российской промышленности. Характер освещения этого вопроса в книге В.Я. Лаверычева — в то время единственной монографии по данной теме — виден из ее названия: «Монополистический капитал в текстильной промышленности России». Критический анализ его работы показал, что автор «переоценивает степень монополизации» отрасли, стремится «“подтянуть”, говоря его словами, “первичные низшие типы союзов” по крайней мере до картеля» и принимает за новейшие монополии такие соглашения, какие «принципиально ничем не отличаются от обычных для XIX и даже XVIH в. “сговоров” купцов на торгах». К тому же материал, приведенный Лаверычевым, свидетельствовал и о недолговечности таких соглашений56.

Неубедительность доводов в подтверждение успехов монополизации выявилась настолько, что даже ближайший единомышленник Лаверычева, Бовыкин, должен был отметить, что в текстильной промышленности процесс монополизации оказался в результате проведенных исследований «чрезвычайно трудно уловимым». Наиболее ярким примером монополизации представало соглашение суконных фабрикантов на торгах по поставкам на интендантство и другие казенные ведомства57, т. е. в сфере хозяйства, жившей по законам не рынка, а государственного покровительства, попустительства и насаждения.

Гиндину книга Лаверычева дала материал для более решительных выводов. Если Сидоров в 1961 г., скептически отзываясь об основательности высказанного в литературе заключения о наличии в текстильной промышленности монополий, близких к типу треста, советовал все же исходить из «бесспорно высокой» к 1914 г. степени концентрации производства в этой отрасли58, то Гиндин, анализируя книгу Лаверычева, показал, что и при таком отправном пункте нужен пересмотр общего подхода: следует «отойти от одностороннего и изолированного исследования монополий и вести их изучение в тесной связи со всеми особенностями экономической и социальной структуры российского капитализма, со всеми условиями его развития включая политические»59.

Продолжая тем не менее утверждать, что в 1950-х гг. было доказано наличие «высокого уровня монополизации промышленности и банков в России», Гиндин подчеркивал, что «для российского капитализма в целом были характерны не одни монополии, но [также] помещичьи латифундии, многоукладность, неравномерность развития капитализма по районам и отраслям хозяйства и даже [отраслям] промышленности и, главное, чрезвычайная противоречивость развития, мучительная для народных масс»60.

Своеобразие положения текстильного производства как раз и давало Гиндину пример неоднородности условий развития отраслей промышленности: наивысшая по сравнению с другими отраслями степень концентрации создавала «бьющую в глаза (и замалчиваемую Лаверычевым. — В. П.) диспропорцию между концентрацией и монополизацией этой отрасли»: низкая степень монополизации объяснялась общей промышленной неразвитостью страны («места для всех хватало»61). В монопольное положение, считал Гиндин, были поставлены не те или иные предприятия текстильной промышленности, а вся она в целом: ее благополучие и прибыли обеспечивались главным образом высотой таможенного барьера. Тут было мало общего с монополией, естественно возникающей из конкуренции, «это была совсем другая монополистическая буржуазия, базирующаяся в конечном счете не на монополии нового типа, а на старой... “русской” сверхприбыли»62.

Стремление отрицать такое качество монополизации в данной отрасли и не признавать сам факт «насаждения» и государственной поддержки в отношении столь весомой части русской промышленности приводит и ныне к тому, что, например, обработка хлопка рассматривается как «отрасль, не связанная с государственной политикой насаждения промышленности, финансовой помощи через систему правительственных заказов»63.

Но гиндинское освещение этого вопроса больше соответствует действительности. Стоило хлопчатобумажным фабрикантам удариться в либеральную политику, как в правительственных кругах началась инвентаризация средств воздействия на слишком осмелевшее купечество. В их числе отыскались «соответственное распределение заказов Интендантства»; переход от казенного покровительства «московской хлопчатобумажной промышленности» к поддержке «именно окраинной, а не центральной промышленности» (правительство ведь «до сих пор относилось отрицательно к возникновению фабрик в месте произрастания хлопка — в Туркестане»); да и фабричное законодательство, построенное в интересах этих «политиканов», могло быть изменено «в смысле большей защиты интересов трудящихся масс»64, по крайней мере вспомнить зады зубатовской политики полицейское ведомство, очевидно, не зарекалось.

Всем было известно, что при вывозе продукции в Персию московские фабрики «опираются не на свои внутренние силы, а на внешние условия чисто политического значения»: их процветание покоилось «на трех основах: покровительственной системе вообще, возврате пошлин при вывозе фабрикатов за границу (то есть как раз на поддержке за счет бюджетных средств. — В. П.), запрещении транзита через Россию иностранных товаров»65. Московское купечество и само признавало, что без такой защиты ему «нельзя будет вынести конкуренцию на персидском рынке с иностранными товарами»66. Теми же преимуществами оно пользовалось и при удовлетворении русского «народного спроса» на ткани, только вместо возврата вывозной пошлины ему предоставлялась возможность взимать с внутреннего потребителя «русскую» прибыль. Большое влияние государства на эту отрасль промышленности «невозможно отрицать»67.

Такие методы «поддержки» и «насаждения» правительство использовало не в одной только хлопчатобумажной отрасли текстильного производства — этой наиболее весомой и исконно российской части крупной промышленности. При рассмотрении явления в целом, как и ставил вопрос Гиндин, достигнутая степень ее монополизации — скромная сама по себе, в оценке Бовыкина, — получает иной, более впечатляющий масштаб в количественном отношении и дополняется, как видно, учетом старокупеческих качеств этого достижения.

* * *

Был сделан и более решительный шаг. «Новое направление» поставило под сомнение господствующую тенденцию рассматривать крупную промышленность в целом, безоговорочно как очаг капиталистического развития.

Сфера взаимоотношений между хозяйственными ведомствами в качестве заказчиков и частными поставщиками железнодорожного оборудования и военных материалов, как показал Гиндин, была в значительной степени лишена коммерческого, рыночного характера. Товарно-денежные отношения в этой сфере приобрели весьма условный смысл. Речь идет не только о деятельности государственных органов, проводивших хозяйственные заготовительные операции, насаждавших и опекавших целые отрасли промышленного производства, но также о внутреннем укладе жизни многих частных предприятий, обреченных — в случае отказа в поддержке со стороны правительства — на верную гибель, неспособных вести хозяйственную деятельность самостоятельно в условиях рыночной стихии. Бесконечной чередой проходят в работах Гиндина призраки «капиталистических» предприятий, существующих за счет казенной поддержки. К.Ф. Шацилло подошел к той же проблеме с другой стороны, раскрыв столь же некоммерческие основы ведения собственного крупнопромышленного хозяйства казны. Даже заводы морского ведомства, слывшие в официальной пропаганде маяками коммерческой постановки дела для остальной казенной промышленности, на практике, как показало изучение, жили по законам феодальной вотчины.

«Самой яркой особенностью военной промышленности, — делал вывод К.Ф. Шацилло, — являлось то, что по своей организации и методам хозяйствования она устарела на десятки, а в иных случаях на сотни лет и действовала не на капиталистическом, а на полуфеодальных и феодальных основаниях. Такие понятия буржуазной экономики, как строгий бухгалтерский учет, ценообразование, себестоимость, амортизация, прибыль, даже понаслышке не были известны самодержавным "хозяйственникам'’ или понимались ими весьма своеобразно... Особенность эта была коренной традицией казенного производства вооружений... Никаким капитализмом в этом особом виде народного хозяйства уже совсем не пахло»68.

Во всех этих сферах крупнопромышленного производства поверхностной оболочкой товарно-денежных отношений и особого рода связей с рынком прикрывалась, по сути, натуральная, веками складывавшаяся хозяйственная структура, укрепление и защита которой составляли устойчивое направление политики правительства. В.В. Адамов, рассмотревший тот же круг вопросов на примере уральской горнозаводской промышленности, пришел к принципиальному отрицанию «установившегося представления об однородности промышленности»: «Существование горнозаводских вотчин на Урале не является тайной... для советской литературы. Однако в лучшем случае она ограничивается лишь фиксацией данного факта, в худшем — загипнотизированная (иначе это трудно определить) мыслью, что промышленное производство в крупных масштабах не может быть организовано иначе, чем капиталистическим путем, — игнорирует его [данный факт] или принимает горнозаводские вотчины не за то, чем они были в действительности»69.

Старое понимание вещей оставило в книге Гиндина о Государственном банке свой след в виде постоянного употребления термина «государственный капитализм» (а также «насаждение капитализма», форсирование капиталистического развития государством) по отношению к явно небуржуазным отношениям. В конце концов этот парадокс разрешился переосмыслением терминологии: в России «государственный капитализм... по существу, не являлся буржуазным»70. Шацилло, по его словам, в начале 1980-х гг. «выбрал себе тему, которая называлась “Государственный и частный капитализм в военной промышленности России”». Но тему пришлось изменить: «Когда закончил ее, то увидел, что никакого государственного капитализма в военной промышленности нет, а есть феодализм» с порядками, установленными в XVIII — первой половине XIX в. «Мне пришлось менять название этой работы и назвать ее “Государство и монополии”»71.

* * *

В целом те из историков «нового направления», которые занимались изучением промышленного развития в начале XX в., проявили себя сторонниками определенной более общей линии в теоретическом анализе экономической истории; эту же линию отстаивали в полемике с традиционалистами и некоторые историки средневековых аграрных отношений72. Речь идет о разграничении, проводимом в практике анализа экономических явлений: капиталистический хозяйственный строй (уклад) — не то же, что строй мелкотоварного хозяйства; товарно-денежные связи — не есть что-то исключительно капиталистическое, они издревле свойственны хозяйственному быту разных стран и народов. Старое понимание крупной промышленности как однородной в своем капиталистическом характере основывалось на вульгаризации экономических понятий: всякий торговец — капиталист, всякие деньги — капитал. (В применении к промышленному развитию начала XX в. разногласия по этой линии между сторонниками «нового направления» и традиционалистами не успели вылиться в развернутую полемику.)

Некоторые из противников «нового направления» среди аграрников, как, например, И.Д. Ковальченко и Л.В. Милов, спорили с более догматичными традиционалистами, упрекая их, в частности, в том, что они «не видят коренных различий между простым товарным и капиталистическим рынком». Но такая же слепота поражала их самих, когда они включались в «разборку»73 с «новым направлением», приспосабливая оценку аграрного строя России в начале XX в. к ленинским высказываниям. Убедительно доказав, что избранная им методика в исследовании становления всероссийского рынка не может в принципе — из-за состояния источников — дать ответ на вопрос, был ли этот рынок на том или ином этапе капиталистическим, Ковальченко тут же обосновывал более оптимистический, положительный вывод с помощью несложного ухищрения: переименованием товарного рынка (существование которого не могло вызывать сомнений) в товарно-капиталистический, хотя не предложил никакого способа преодолеть источниковедческие затруднения, не позволяющие, по признанию автора, оперировать термином «капитализм».

При подобном подходе выпадали из поля зрения чуть ли не в полном объеме данные, касающиеся натурально-хозяйственной части быта деревни, едва ли поддающиеся количественным измерениям. В основу методики было положено произвольное допущение о том, что продажные цены на сельскохозяйственную продукцию — главный предмет анализа — «представляют собой не только систематический, но и однородный конкретно-исторический материал»74, а цена производства выступает «как регулятор всего механизма производства и обмена», и другие подобные условия, наличие которых как раз и нуждалось бы в доказательстве.

В противоположность этому «новое направление» сосредоточило внимание на явлениях, характеризующих ограниченность действия товарно-денежных регуляторов, искажаемого и подавляемого фискальным прессом, сословными и юридическими стеснениями и т. д. Изучение деревни под таким углом зрения привело к тому, что «к концу 50-х гг. в советской историографии вполне определенно выявились две точки зрения, точнее — два направления по вопросу о степени и масштабах проникновения капитализма в систему аграрных отношений дореволюционной России. Дискуссия между указанными направлениями... стала неизбежной»75.

Выводу А.М. Анфимова— ведущего аграрника в «новом направлении» — о том, что в деревне вплоть до 1917 г. «господствующими оставались полукрепостнические производственные отношения»76, официальное направление противопоставило попытки доказать, что еще «дореформенную феодальную Россию» капиталистическая эволюция «привела... к весьма высокому уровню развития производительных сил, не типичному для классического феодализма», а затем «капитализм, ломавший все преграды прошлого», принес с собой «гигантский прогресс», и «в конце XIX — начале XX в. весь аграрный строй, несмотря на неоднородность его экономической и социальной структуры, являлся капиталистическим»77.

Главным трофеем Ковальченко, Бовыкина и других в этой «разборке» была вырванная у Анфимова в 1980 г. капитуляция: «Не подлежит сомнению тот факт, что общий характер аграрного строя определялся объективно-историческими закономерностями,— писал Анфимов под диктовку Отдела науки. — А последние суть закономерности господствовавшего в стране капиталистического строя. В связи с этим представляется уместным указать на ошибочность высказанного нами в 1959 г. тезиса о повсеместном преобладании полукрепостнических отношений в российской деревне»78.

В сущности, перед нами второе издание того покаяния, какое вынужден был в 1931 г. принести Ванаг, подчинившийся принятому за него решению парторганизации79; использовать такого свойства документы в их номинальном смысле, как это делала до недавнего времени историография всех направлений, несправедливо.

Заслуживает внимания и другое обстоятельство. Разгром «нового направления» официальная историография оправдывала ложными уверениями в том, что его сторонники теоретизировали в отрыве от изучения реальных исторических процессов и источников: «Активно пропагандируя в историографических статьях свои априорные, не проверенные еще на фактах представления, они оказали заметное деформирующее воздействие на изучение процессов капиталистического развития России и создания социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции»80. Главный же критик «нового направления» в аграрных вопросах неожиданно заявил в 1987 г., что «ошибочный результат» Анфимова, оказывается, опирался все-таки на «чисто исторический метод анализа аграрного развития», причем его «подход... с этих позиций вроде бы убедительно приводил к выводу о господстве в этом [аграрном] строе полукрепостнических отношений».

На чем же держалось тогда противоположное мнение — о том, что господствовали «буржуазно-капиталистические, а не полукрепостнические отношения»? Оказывается, установить господство новых отношений удалось, используя «не исторический, а логический — системно-структурный — анализ»; и этот «логический» анализ не совпал по своим результатам с «чисто историческим». Мало того, применение «системных» методов исследования породило у Ковальченко «определенные противоречия» (какие именно — в данном случае не разъяснено), которые «не разрешимы логически, и путь их преодоления — в бесконечном углублении знаний о системе»81.

Таким образом, коллеги, не терпящие «априорных» научных решений, сначала оторвались на момент от своих важнейших системно-структурных занятий, чтобы стереть в порошок тех, кто занимался «чисто историческим анализом» и делал свои выводы «вроде бы убедительно», и лишь после этого получили возможность снова предаться «бесконечному углублению знаний о системе», без чего им не выбраться из колеи собственных противоречий,

* * *

Как можно заметить из статьи А.Л. Сидорова 1961 г., история российского капитализма рассматривалась «новым направлением» предельно широко как хронологически, так и по охвату проблем. Споры по вопросам экономической истории «эпохи империализма» естественно смыкались с обсуждением разногласий по генезису капитализма. Дело не ограничивалось экскурсами Сидорова, Гиндина, Тарковского, Гефтера в более ранние периоды российской истории: в той области «новое направление» имело своего рода филиал в лице Н.И. Павленко, Л.В. Даниловой и некоторых других «феодалов». Обнаружилось разное понимание историками таких проблем, как оценка роли наемного и принудительного труда и товарных отношений в мануфактурной промышленности, сущность и динамика имущественного, социального расслоения крестьянства, степень влияния буржуазии, купечества на политику правительства и, соответственно, применимость к российским условиям формулы Ф. Энгельса об абсолютной монархии как выражении равновесия сил дворянства и буржуазии.

Произведенный «новым направлением» пересмотр вопроса о степени зрелости буржуазных отношений сопровождался переосмыслением ряда аспектов политической и социальной истории России начала XX в. Менее монолитным и революционным стал выглядеть рабочий класс (Ю.И. Кирьянов, Н.В. Блинов), больше внимания уделялось противоречиям и конфликтам между самодержавием и «буржуазными» кругами; в освещении революционных событий выявились большая, чем считалось по «Краткому курсу», стихийность поведения масс и моменты, когда «гегемония» от рабочего класса переходила к «буржуазной» оппозиции. Вообще вклад в освободительное движение «мелкобуржуазных» и «либеральных» партий получил известное признание. Хранителями сталинистских традиций особенно болезненно воспринималось раскрытие демагогичности и тенденциозности историографии 1930-1940-х гг., когда, по их убеждению, как раз произошло «окончательное утверждение ленинской концепции» по всем важнейшим вопросам.

Существование небывало глубоких для советской историографии разногласий заметили и на Западе и на Лубянке. Созданное в этот момент (решение Политбюро ЦК КПСС от 17 июля 1967 г.) новым председателем КГБ Андроповым 5-е управление (по борьбе с «идеологическими диверсиями») начало свою деятельность в среде интеллигенции с анализа публикаций историков и философов, «касающихся ревизии марксистских законов», то есть, очевидно, с критических нападок в «Коммунисте» и «Советской России» на приверженцев «нового прочтения» основоположников марксизма и «нового направления». Группа «по ревизионизму», подобранная генералом Ф.Д. Бобковым, из трех человек, как пишет его биограф, взялась за «самую тонкую сферу — академическую науку». Их внимание, естественно, обращено было и на Институт истории — изучались «политические интересы, настроения ученых мужей... Привлекали для этого экспертов, научные возможности которых хорошо знали... А чтобы добиться объективности, материалы для анализа давали разным специалистам»82. Для дальнейшей судьбы «нового направления» важным событием явился выход в 1967 г. в Праге книги М. Реймана «Русская революция». Автор, одинаково охотно цитируя меньшевиков, эсеров, западную историографию и работы «нового направления», обобщил свои размышления о состоянии России накануне 1917 г. следующим образом: «Отсутствие развернутой социальной структуры, характерной для развитых буржуазных государств, незрелость политического движения и политических партий, общественных, массовых и других организаций буржуазного общества, непрерывный нажим русского реакционного царизма... и недостаток легальных возможностей — все это было причиной того, что в России не возникла развитая структура буржуазного гражданского общества»83.

Это издание, вышедшее в разгар «пражской весны» и содержавшее радостные упоминания о переменах, происходивших в советской историографии, со ссылками на работы Волобуева, Гиндина и Тарновского, ставило точки над «j»: «Вся теоретическая работа, — писал Рейман, — чересчур долго сосредоточивалась... на обосновании социалистического характера Октябрьской революции»; между тем «соглашатели» в своей оценке «сложности социальных и экономических проблем в связи с отсталостью страны» были кое в чем правы.

«Последние исследования подчеркивают — а это прежде достаточно не учитывалось — роль прямого вмешательства государства и большое участие иностранного капитала в индустриализации страны как существенные черты капиталистической эволюции России, — излагал Рейман Тарновского. — Они связывают эти черты с дальнейшим, недавно поставленным вопросом: типом капиталистической эволюции России», которая происходила с опозданием84.

Книга была издана к «круглому» юбилею Октября с разрешения пражского (уже «ревизионистского») партийного руководства вопреки недовольству Москвы85, расценившей ее как пример враждебной деятельности «антисоциалистических сил», проводивших «идеологическую подготовку для открытых действий контрреволюции». «Под. предлогом критики отрицательных последствий культа личности» Рейман «подвергает пересмотру многие важнейшие вопросы истории Октября, давно решенные марксистско-ленинской историографией. А именно: о характере и роли Октябрьской революции в мировом революционном процессе, о предпосылках Октября», — говорилось в статье-рецензии Института марксизма-ленинизма, перепечатанной позднее по-чешски в органе советских оккупационных властей в Праге. Рейман «допускает грубую передержку, ставя на первое место экономическую, а затем и социальную и политическую отсталость страны. Ключевое положение в экономике занимал промышленный и банковский капитал, а он-то, по определению Ленина, являлся самым передовым». Красноречиво умалчивая о том, что Рейман опирался на работы советских историков «нового направления», рецензент приписывал Рейману «негативное отношение» ко «всей советской историографии» Октября86.

Между тем ввод советских танков в Прагу примерно совпал по времени с последним этапом в длительном напряженном противостоянии парторганизации Института истории и неосталинистов, которое разрешилось ликвидацией самой парторганизации вместе с Институтом. Персонально «новое направление» в основном совпадало с тем составом парткома Института истории87, который во второй половине 60-х гг. проявил исключительную способность организованно, открыто и энергично противодействовать наступлению неосталинизма. По оценке А.М. Некрича, деятельность парткома мешала «широкому наступлению неосталинистов в исторической науке и в какой-то мере привела к потере темпа этого наступления в сфере общественных наук вообще»88. Строптивость парткома повлекла за собой решение высших инстанций раскассировать партийную организацию Института под предлогом разделения его на два новых учреждения, Институт истории СССР и Институт всеобщей истории. Этот — чисто политический — фон объясняет накал страстей, выплеснувшихся, в частности, в выступлениях Гиндина и его коллег, с одной стороны, и Л.В. Черепнина и М.В. Нечкиной — с другой, на советско-итальянской конференции в 1968 г., а также переход Бовыкина, Ковальченко и ряда других историков от сотрудничества (Нечкина перед тем активно поддерживала либеральный партком) к яростной «войне на уничтожение» против вчерашних товарищей.

В выступлении на советско-итальянской конференции Гиндин необыкновенно резко для того времени высказался о «методологических» расхождениях с «традиционным» направлением, отважившись даже заявить, что официальный советский доклад Черепнина, как и все работы его единомышленников, «еще не дотягивает до [того] методологического уровня, который должен был бы уже являться эталоном для оценки всех наших работ». Подобное заявление не могло расцениваться иначе как объявление непримиримой борьбы. Крайне раздраженный выступлениями Авреха. Волобуева и Гиндина, Черепнин в заключительном слове не обошел этот момент: «Откровенно говоря, мне не очень понравилось высказанное И.Ф. Гиндиным соображение о двух направлениях: одном — сорокалетней давности... методологически уже исчерпавшем свои возможности, другом — новом, которое оформилось на дискуссии, происходившей несколько лет назад, и за которым будущее. Я бы был скромнее... дело заключается не в размежевании двух направлений, а в том, чтобы вместе работать... Думаю, что у нас одна — марксистско-ленинская — методология. Терминология “ваша” и “наша” мне не нравится, хотя в дискуссии, может быть, это и допустимо»89.

Столь же нервно отвечала Нечкина: «Методологически, на мой взгляд, недопустимо оперировать понятием новизны концепции как ее позитивным аргументом. Новое в науке не тождественно правильному. Новое бывает разное!.. Новизна сама по себе никогда не аргумент. Аргумент — лишь близость концепции к истине (так! — В. П.). Поэтому очень часто звучавшая здесь апелляция, что мы-де развиваем новую концепцию, а вы — старую, не выдерживает критики»90.

Противостояние разрешилось в 1973 г. Попытки оформить осуждение «нового направления» «научной общественностью» были предприняты еще в марте 1972 г.; в июле с этой целью ближайшие помощники Трапезникова провели через Отделение истории АН соответствующее постановление. Но оно мало изменило внутреннее положение в Институте истории СССР, где продолжал действовать такой очаг «нового направления», как сектор империализма, а во главе Института по-прежнему стоял Волобуев.

Новый удар оказался сокрушительным. Главное действо совершалось 21-22 марта 1973 г. в самом Отделе науки ЦК КПСС. В принятом по докладу Трапезникова постановлении («рекомендациях») отмечалось, что в подвергнутых осуждению изданиях «под видом “нового прочтения” произведений В.И. Ленина иногда выдвигаются ревизионистские концепции», «недостаточно проводится принцип партийности, появился несостоятельный термин о некоем “новом направлении” в изучении социально-экономических предпосылок Октябрьской революции... Некоторые авторы пытаются рассматривать русское крестьянство как социальную опору самодержавия. Имели место отступления от ленинского анализа движущих классовых сил в Октябрьской социалистической революции, выдвигается неправильное положение о том, что все крестьянство шло с рабочим классом на социалистическую революцию» и т. д.91.

Для понимания атмосферы, в которой происходило совещание, интересен стремительный «перелет», совершенный Н.М. Дружининым. Накануне разгрома он выступил со статьей, в которой отмечал такие черты и факторы своеобразия истории России, как «наличие постоянной военной угрозы», опережающая роль государства в промышленном развитии на фоне недостатка частных капиталов и свободной рабочей силы и пр. Статья заканчивалась выводами о «многоукладности» в России начала XX в. с прямыми отсылками к последнему слову науки по данной проблеме — работам Тарновского, Гиндина, Л.М. Иванова (и двусмысленного Рындзюнского)92. Но участвовать в «разборке» Дружинину довелось на другой стороне.

За неделю до события от него потребовали зафиксировать свою позицию, и занемогший было академик продиктовал в наставленный на него микрофон заявление: «Согласен с Валерием Ивановичем во всем том, что он говорил... на обсуждении уральского сборника», Бовыкин «совершенно прав», «в сущности, проблема многоукладности не сформулирована сторонниками изучения этой проблемы», но имеет дальний прицел на ликвидацию марксизма; что же касается злополучной статьи самого Дружинина об особенностях генезиса капитализма, то ее надо понимать в том смысле, что «ничего самобытного, своеобразного» Россия не проявила, разница «только» (!) в темпах развития, а также «в формах, масштабах, в особенности в модификациях». К осени 1974 г. он уже принял на себя роль не по возрасту расторопного консультанта при Бовыкине по оргвыводам в отношении «нового направления»93. Суть этих мер, включая прежде всего ликвидацию сектора империализма в Институте, видна из публикуемой докладной записки (см. ниже, с. 125-131).

В статье о мартовском «всесоюзном “разговоре” историков» Черепнин и Нечкина подвели итог своему спору с «новым направлением», начатому пять лет назад: искать новое историкам не запрещено, «но поиски должны быть освещены светом такого мощного прожектора, каким является марксизм-ленинизм. Наш долг, не выдумывая “новых направлений”, не требуя “нового прочтения” исторического материализма, выступать с его позиций. Не “переосмысливать” марксизм-ленинизм в свете новых данных, а, напротив, осмысливать новые данные общественной жизни в свете марксизма-ленинизма». Между тем «в некоторых статьях фигурирует термин “новое направление” в изучении социально-экономических предпосылок Октябрьской революции. На деле же это “направление” игнорирует ленинский анализ указанных проблем и заменяет его путаными, научно не обоснованными рассуждениями»94.

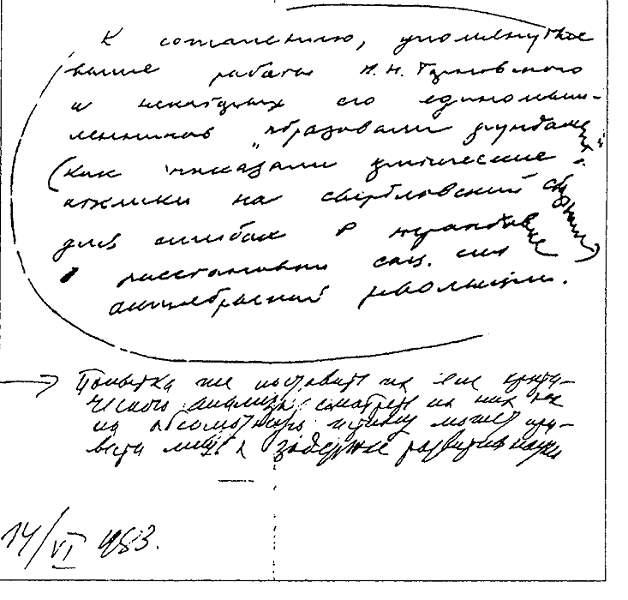

Ошибки были вскрыты и в работах по феодальной эпохе; Нечкина и Черепнин вернулись в этой связи к проблемам, обсуждение которых так взволновало их в 1968 г., и повторили свои указания. Участие И.И. Минца в 1973 г. в статье трех академиков, из которых историей революции (то есть проблематикой «нового направления») занимался только Минц, едва ли было добровольным. Основным автором соответствующей части статьи трех академиков являлась Нечкина, перед тем готовившая в качестве члена комиссии также и «рекомендации» (резолюцию) совещания у Трапезникова95. При подготовке статьи она «дала свои материалы (обширные!) по рекомендациям». Минц из этих ее материалов включил лишь «чуть-чуть — много осталось втуне», то есть, по ее выражению, «коверкал все Минц»96. Минц при первой же возможности, открывшейся в декабре 1986 — январе 1987 г., выступил с призывом к «пересмотру методов ведения, а в значительной степени — и результатов памятной “дискуссии” о многоукладности»97, чем навлек на себя гнев Бовыкина.

* * *

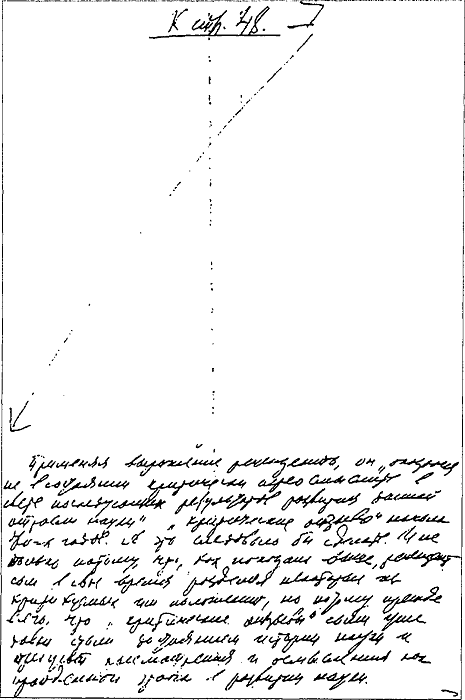

Одна из самых интересных работ «нового направления» — полемическая статья И.Ф. Гиндина в сборнике 1963 г. — представляла собой извлечение «из подготавливаемой автором работы о правительственной политике в отношении покровительствуемых отраслей тяжелой промышленности»98. Как говорилось в издательской аннотации, «на основе обширного документального материала в книге разработана проблема госкапитализма в своеобразных социально-экономических и политических условиях России. Основная часть исследования посвящена периоду наиболее интенсивной капиталистической индустриализации страны “сверху” на рубеже XIX-XX веков»99. Эта книга не увидела света до публикации ее в «Вопросах истории» в 2007 г. После смерти автора (1980 г.) попытки добиться выпуска хотя бы половины монографии по издательскому плану Института истории СССР «окончились неудачей из-за изощренного противодействия В.И. Бовыкина». В мае 1980 г. он создал и возглавил Комиссию по научному наследию Гиндина и затем с помощью Рындзюнского организовывал отрицательную экспертизу на рукопись монографии для Ученого совета100.

Подготовка к изданию другой книги — о Совете съездов представителей промышленности и торговли, написанной при участии И.Ф. Гиндина, фактически совместно с Я.С. Розенфельдом, «Крупная буржуазия России и ее политическое развитие» — была остановлена на стадии третьей корректуры (декабрь 1972 г.). Как гласит официальный отчет Института, в целях «повышения научного и идейно-теоретического уровня исследовательской работы» «в свете рекомендаций совещания историков 21—22 марта 1973 г. в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС было организовано повторное рецензирование» этого труда, после чего дирекция приняла решение о нецелесообразности выпуска работы Розенфельда101. Гиндин же 1 сентября 1973 г. был отправлен на пенсию.

Книга Тарновского, которая также была объявлена в издательских планах на 1973 г. и которую «фальсификаторы» на Западе поторопились объявить (как и книгу Гиндина) уже изданной102, дождалась своего часа лишь в 1990 г., через три года после смерти автора. На издание книги М.С. Симоновой тоже потребовалось 15 лет; выпуск монографии сделался возможным только после исправления текста с учетом «рекомендаций» Отдела науки ЦК 1973 года. 20 лет издавался 5-й том «Очерков истории исторической науки в СССР» со статьями Тарновского и Даниловой.

На основании упомянутого заключения комиссии дирекция распустила сектор империализма. Тарновского, Симонову, Васюкова, Авреха рассредоточили по другим секторам. Остальных объединили в новый сектор буржуазно-демократических революций. Заведующим был назначен Бовыкин. Предстояло заседание Ученого совета Института, посвященное критике «нового направления», и Нарочницкому был нужен для доклада материал. Первым производственным заданием сотрудникам сектора было выявление всех «ошибок», допущенных «новым направлением»; состоялось «распределение, кто у кого будет их искать». П.Н. Зырянову, считавшему себя учеником Гиндина, Бовыкин безуспешно пытался вверить именно этот объект, потом другой (Авреха). В целом материала хватило. «Громовая речь Нарочницкого продолжалась, кажется, около двух часов... Выступали и другие разоблачители»103.

В Уральском университете вынужден был оставить заведование кафедрой В.В. Адамов (некоторые из его учеников поспешно покинули кафедру; вопрос стоял о ликвидации ее вообще). С момента появления в «Уральском рабочем» явно инспирированной из Москвы статьи о сборнике «Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности», вышедшем в Свердловске под редакцией и с предисловием Адамова, началась травля его в университете, в городе, на совещаниях, семинарах преподавателей общественных наук. Выступить в печати с ответом на критику ему, как и другим, не дали.

Позднее, попрекая представителей «нового направления» за недостаточную, по его мнению, продуктивность в 1973-1988 гг. и возлагая на них ответственность за ослабление интенсивности исследований об империализме. Бовыкин предъявил им суровый счет: «15 лет — срок большой. Где же результаты этих "развернутых” исследований большой группы историков?». И наоборот: «Мы — публикуем результаты своих исследований. Спорьте с ними по существу. А вы пытаетесь бросить тень...»104.

Дискуссия, состоявшаяся в 1960-х гг. по проблемам, выдвинутым «новым направлением», закончилась в 1972-1974 гг. наглядным уроком всем, кто впредь возжелал бы оспорить «общепринятые», то есть официальные установки, и на долгие годы в советской историографии установилась кладбищенская тишина105. Периодически появлявшиеся в печати грозно-предостерегающие историографические обзоры за подписями Бовыкина, Лаверычева, Ковальченко и других выглядели на этом фоне, как движение патрульных бронемашин по пустынным улицам оккупированного города.

Попытки полностью удержать под своим контролем каждое мыслительное усилие коллег, конечно, не могли им удаться. «“Нормальные герои всегда идут в обход”. Вот и вышло так», — обрисовал позднее Тарновский сложившееся положение. «Если в 60-х гг. главный упор был сделан на изучение экономической стороны истории России, то в 70-х гг. — такой же прорыв был сделан в истории политической структуры капиталистической России... Горько, конечно, но нет худа без добра»106.

Добро состояло хотя бы в том, что не все «многоукладники» попали под постановление 1973 г., кроме того, не удалось, несмотря на героические усилия Бовыкина, помешать выходу в свет книг Авреха. Работы Дякина и Авреха продолжали все полнее освещать ту историческую среду, в которой развивался российский капиталистический уродец-мутант. Несмотря на немалую остроту спора между Аврехом и Дякиным о политике самодержавия в начале XX в. (хотело ли самодержавие дать либеральные прогрессивные реформы, да не смогло, либо и не хотело, и не дало), совместно с Ю.Б. Соловьевым, Р.Ш. Ганелиным, Н.П. Ерошкиным и другими они раскрыли своеобразие российской государственной надстройки, политической культуры107, сплетения социальных сил в стране, никак не совместимое с «оптимистическими» оценками ее эволюции, свойственными советской официальной (и «патриотической») и части западной историографии108.