О статистике землеустройства в России (1907-1913 гг.)

Аграрные преобразования П. А. Столыпина остаются одним из наиболее дискутируемых сюжетов историографии1. Количество публикаций по истории реформы, вышедших за последние 10—12 лет, исчисляется, надо думать, сотнями. Однако профессиональных работ среди них сравнительно немного. К сожалению, тема не теряет своей чрезмерной политизированности и нередко по-прежнему остается только поводом заявить о своих партийных пристрастиях, в частности, об отношении к проблеме частной собственности на землю.

Полагаю, настоящая история этой реформы еще не написана.

Еще до 1917 г. у современников сформировались два основных подхода к Столыпинской аграрной реформе. Представители первого, которые были тогда в безусловном большинстве, оценивали ее в целом негативно (далее этот подход будет именоваться традиционным), сторонники второго видели в ней единственно возможный выход из глубокого кризиса, в котором находилось сельское хозяйство страны, и оценивали ее в целом положительно, несмотря на неизбежные издержки.

Неприятие реформы странным, но лишь на первый взгляд, образом объединяло в то время едва ли не весь спектр российских политических течений. Это и понятно, поскольку представление о том, что, перефразируя Н. М. Карамзина, община — «палладиум России», слишком глубоко укоренилось в пореформенном обществе. Как отмечал К.Зайцев, в определенном смысле все русское общество было народническим2. При этом позитивное, а иногда и просто трепетное отношение к общине нередко имело в основе своей совершенно разные причины у представителей различных политических течений. В традиционной неонароднической оценке аграрных преобразований превалировали эмоции. Уже в силу этого класс аргументации в защиту общины и уровень критики реформы были невысокими. Весьма показательно, что среди противников аграрных преобразований не часто встречались люди, практически знакомые с российским сельским хозяйством. Пожалуй, наиболее серьезным оппонентом реформы был Н. П. Огановский3.

Немногочисленные ученые-аграрники, представители народнохозяйственного, производственного направления, прежде всего Б. Д. Бруцкус, П. Н. Першин, крупнейший теоретик землеустройства К. А. Кофод, некоторые публицисты, пытались — и весьма убедительно — отстаивать положительную оценку содержания реформы, не закрывая глаза на имевшиеся недочеты при ее проведении4. Однако они были в явном меньшинстве, и их не очень-то слушали. Когда весной 1917 г. Б. Д. Бруцкус пытался объяснять, что не нужно отбрасывать реформу только потому, что ее проводила старая власть, то, воистину, это был глас вопиющего в пустыне.

Советская историография продолжила и развила традиционный неонароднический подход в его ленинском варианте (реформа проводилась сугубо насильственно, должна была укрепить самодержавие и сохранила помещичье землевладение, но способствовала некоторому развитию капитализма). Иного, понятно, и быть не могло, хотя иногда в анализе неявно замечались скорее эсеровские взгляды — в тех случаях, когда принижался или отрицался факт развития капитализма в сельском хозяйстве России. Скороговоркой или нехотя отмечая некоторые положительные стороны реформы (а иногда и не отмечая их вовсе), такие историки, как, например, А. Я. Аврех, А. М. Анфимов, И. Д. Ковальченко, нисколько не сомневались в конечном провале реформы5. При этом они, как известно, были научными оппонентами и часто имели весьма несхожие взгляды на многие важные проблемы русской истории, — разумеется, в пределах той степени свободы, которую имела советская историография 1960—1980-х гг., и с учетом свойственных тогдашней гуманитарной науке нравов. Однако дружное категорическое неприятие Столыпина и его преобразований было тем общим знаменателем, который указывал на видовое единство.

По понятным причинам, возможностей для взвешенного анализа реформы в эти годы было совсем немного. Вместе с тем и тогда появлялись работы, которые заставляли думать, что по тем временам было совсем немало. Ситуация начала меняться в конце 1980-х гг. И теперь в историографии, как и до 1917 г., вновь гласно представлены оба указанных подхода. Появился и новый, крайне апологетический. Для его представителей П. А. Столыпин, цитируя Ф. Ф. Вигеля, имеет «непогрешимость папы», является крупнейшим реформатором, проводившим буквально во всем именно ту политику, которая могла спасти Россию от революции. В их текстах превалируют эмоции и нередко ощущается нехватка элементарной квалификации. Это и понятно: в данной группе немало людей, не имеющих отношения к науке, или публицистов, оценивающих историю по принципу «против кого дружим?», что свойственно, как известно, и их идейным противникам.

Такие исследователи, как Н. Л. Рогалина, В. Г. Тюкавкин, Э. М. Щагин и другие, в своих последних работах начали в той или иной мере реабилитацию — иначе не скажешь! — аграрных преобразований начала прошлого века6. Разумеется, она невозможна без основательной и часто заслуженной критики построений традиционной историографии.

Казалось бы, после выхода в 1997 г. большой статьи А. М. Анфимова «Неоконченные споры»7, которая в определенном смысле подводит итог «негативистскому» направлению в оценке реформы, доминировавшему в советской историографии, можно было рассчитывать на то, что старые дискуссии, наконец, окончатся и начнется спокойный, непредвзятый анализ реформы. Однако время показало наивность таких расчетов. Несколько обновленная традиционная точка зрения, которую в многочисленных работах 1980—1990-х гг. высказывал П.Зырянов, отражается в вышедших недавно учебниках, в том числе и школьном. Стандартный набор претензий к Столыпинской аграрной реформе регулярно пополняется новыми8.

Видимо, настало время проанализировать некоторые типичные представления о столыпинских аграрных преобразованиях. Изучение реформы, как будет показано ниже, в «химически чистом» виде демонстрирует многие из застарелых пороков нашей исторической науки.

Большинство критиков реформы, помимо прочего, объединяет довольно забавный способ работы с источниками, который можно назвать внестатистическим. Казалось бы, обращение к историкоэкономической тематике, постулирование глобальных (и очень категоричных!) выводов, касающихся жизни десятков миллионов людей, в определенном смысле — судьбы громадной страны, невозможно без сколько-нибудь серьезного статистического основания. Тем более, что речь идет отнюдь не о времени Андрея Боголюбского — источники по истории Столыпинской аграрной реформы вполне добротны и доступны. Однако иные авторы (как П. М. Лукичев) почему-то считают, что приводимые ими две—три цифры будто бы неоспоримо говорят о провале реформы. При этом некоторые важнейшие характеристики ее в лучшем случае остаются в тени, а в худшем — о них не упоминают вовсе. К тому же репертуар используемых статистических данных предельно лаконичен и, если выражаться деликатно, консервативен, т.е. мало меняется от публикации к публикации.

По сути дела, колоссальное (в некотором смысле — бесконечное) многообразие реальных ситуаций, имевших место в жизни российской деревни начала XX в., пытаются описать буквально несколькими якобы универсальными вариантами, конкретный набор которых зависит от воззрений данного автора и степени его осведомленности. Мысль в принципе понятная и отчасти верная, однако средства ее воплощения следует признать негодными. Ведь число отдельных примеров, которые могут проиллюстрировать ту или иную мысль, может быть сколь угодно велико, учитывая, что реформа затронула жизнь многих миллионов людей на территории в миллионы же квадратных километров. Десятки лет приверженцы традиционной точки зрения оперируют, по существу, одними и теми же аргументами и примерами, их мысль вращается в одном и том же замкнутом кругу, потому что выйти из него — значит взглянуть на историю эпохи иначе. Думается, что в этом одна из основных причин того, что их масштабные заключения о катастрофическом исходе преобразований как бы повисают в воздухе. Такого же рода выводы нередко появляются и как плоды явных недоразумений.

Характерный пример. А. М. Анфимов в упоминавшейся уже статье, в частности, пишет: «Борьбой крестьянства против единоличных выделов наряду с уклонением от них землеустроительных отрядов обусловлен тот огромной важности факт, что, по частным наблюдениям, кривая выделов, ранее поднимавшаяся, с 1910 г. резко пошла вниз. Несмотря на то, что Столыпин ежегодно собирал своих землеустроительных генералов для накачки и не уставал повторять им... что в этом деле "неуспеха быть не должно", и генералы не возражали, главное дело Столыпина — "ставка на сильных" — рушилось.

Но статистика похожая, по французскому сравнению, на купальный костюм, для того и существует, чтобы не показывать главного. И многоопытные чины ведомства землеустройства и земледелия утопляли погодовые данные единоличных выделов в одной графе с выделами при разверстаниях целых селений; получилась кривая, показывающая почти непрерывный рост числа выделившихся дворов... Итак, динамики выделов на хутора и отруба мы не знаем. В нашем распоряжении имеются лишь общие итоги землеустройства на 1 января 1915 г.»9 (курсив мой. — М. Д.).

Убежден, что неправильно при анализе «огромной важности фактов» заменять полноценную официальную статистику землеустройства по 47 губерниям «частными наблюдениями». Отдавая должное изяществу сравнения статистики с купальником, замечу все же, что мы знаем динамику выделов на хутора и отруба, а также и всех других видов единоличного и группового землеустройства в соответствии с утвержденной правительством номенклатурой. Как общероссийские итоги, так и погубернские данные об этом ежегодно публиковались и совсем не являются секретными. И они дают совершенно противоположную динамику единоличных выделов, чем та, которую хотелось видеть Анфимову. В этом легко убедиться, обратившись к Таблице 2. Как можно видеть, за 1907— 1911 гг. в среднем по России хотело выделиться 76798 домохозяев в год, а в 1912—1913 гг. — 160952, т.е. в 2,09 раза больше. Еще выше рост числа окончательно утвержденных и принятых населением землеустроительных проектов единоличных выделов: их количество увеличилось с 55933 до 111865 соответственно, т.е. было в 2,34 раза больше в 1912—1913 гг., чем в 1907—1911 гг. При этом, естественно, погубернская картина дает немалый простор для интерпретации.

Уже по приведенным примерам (а их число весьма легко умножить) видно, что анализ реформы в отечественной историографии нередко уж слишком далек от действительности. Настало время разобраться в том, как на самом деле протекали аграрные преобразования в их основных аспектах, и поэтому необходимо рассмотреть некоторые из основных статистических характеристик Столыпинской аграрной реформы, что значительно упростит последующий анализ аргументации ее критиков. В статье делается акцент на количественной характеристике разверстания. Исследование качественных параметров — дело будущего. Анализируются данные за 1907—1913 гг., поскольку, хотя землеустройство продолжалось и в 1914—1915 гг., война сильно повлияла на его ход10. Основным источником при написании данной статьи были издававшиеся Главным управлением землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) «Отчетные сведения о деятельности землеустроительных комиссий»11.

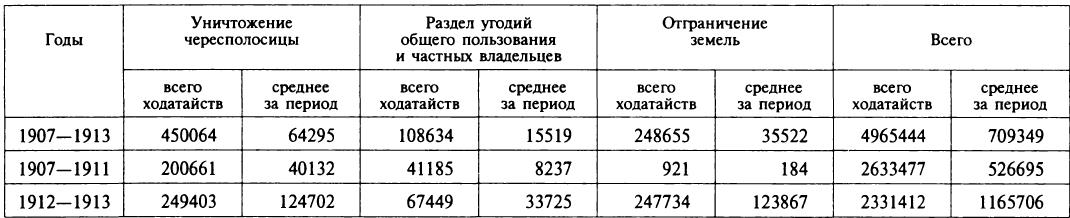

Уже данные Таблицы 1 позволяют сомневаться в том, что реформа «провалилась». Однако они дают все же слишком общие сведения, которые нуждаются в конкретизации (см. Таблицы 2 и 3).

Землеустройство, как известно, начиналось с подачи крестьянами ходатайств об изменении условий землепользования, затем составлялся землеустроительный проект, далее в соответствии с ним производились землемерные работы, и, наконец, приводились в исполнение принятые населением проекты. Число ходатайств отражало, главным образом, волеизъявление крестьян (хотя известно, что, например, в 1907 г. в Самарской губернии было подано такое множество ходатайств, причем в одном Новоузенском уезде, что их прием был временно прекращен, что, конечно, отразилось на общей динамике численности ходатайств).

Количественные характеристики остальных стадий зависели от оперативности работы землеустроительных комиссий, в основном от наличия необходимого числа землемеров. Историография преимущественно оперирует данными, относящимися именно к этим этапам землеустройства, что понятно с одной стороны и было бы понятно со всех сторон, если бы читатели могли представить огромный объем работ, выполненных в 1907—1915 гг., и сопоставить с тем, который не был выполнен, а заодно и понять, почему так вышло.

«К концу... 1912 года законченные землеустроительные работы... охватят площадь в 20000000 десятин или 191000 кв. верст, что составит... 0,32 площади Австро-Венгрии, 0,39 — Германии, 0,40 — Франции, 0,43 — Испании, 0,48 — Швеции, 0,67 — Норвегии, 0,69 — Англии и 0,76 — Италии. Территории же прочих европейских государств, каждая в отдельности, уже меньше площади нашего землеустройства», — говорилось в одном из официальных обзоров12.

Таблица 1

Общие сводные данные о землеустройстве в России по годам (1907—1913 гг.)

К началу 1914 г. общая площадь, охваченная землеустройством, составила 25 млн дес. и превысила территорию современных нам Великобритании и Бельгии вместе взятых.

Однако обеспечить аграрную реформу Столыпина необходимым числом исполнителей оказалось крайне сложно. Можно думать, что реформаторы не рассчитывали на столь впечатляющий результат опубликования Положения 9 ноября 1906 г. Во всяком случае, правительством были предприняты серьезные усилия, и, несмотря на бюджетные сложности в стране в эти годы, количество землемеров только при землеустроительных комиссиях увеличилось с 600 до 6500, т.е. почти в 11 раз всего за 7 лет. Поэтому, не оспаривая важности сведений о числе законченных и утвержденных проектов землеустройства, замечу, что анализировать итоги реформы только по количеству выделившихся из общины хуторян и отрубников не вполне корректно, хотя бы из-за отмеченного уже факта дефицита землеустроителей, реально тормозившего проведение преобразований.

Число проведенных разверстаний говорит преимущественно о том, как была организована, как проходила работа землеустроительных комиссий и насколько она устраивала население. А ходатайства отражают (лишь с некоторой неточностью) намерения российского крестьянства, а стало быть, в числе прочего позволяют определить, насколько реформа была приемлема или, что то же самое, неприемлема («чужда») для крестьян разных регионов страны. Судить об успехах реформы только по количеству окончательно утвержденных проектов — примерно то же, что делать заключения, скажем, о стремлении людей в России в конце XX в. к высшему образованию только по числу тех, кто имеет студенческий билет, не принимая во внимание возможности системы образования. Продолжая сравнение, поясню, что, условно говоря, я хочу выяснить, сколько людей хотели стать дипломированными специалистами, но не смогли из-за ограниченности интеллектуальных, волевых и иных ресурсов или из-за нехватки высших учебных заведений. Число закончивших вузы в данном случае — лишь показатель качества работы системы образования.

В последние годы все менее убедительным представляется долго доминировавший подход к реформе, который японский историк К. Мацузато точно определил как «телеологический», т.е. оценка ее «как процесса осуществления или банкротства намерений Столыпина». Одновременно все яснее становится, что вне зависимости от конкретных политических и иных намерений реформаторов (декларированных или нет — сейчас неважно) реформа была громадного масштаба и значимости явлением, начавшим качественно новый этап в развитии дореволюционной России, и хотя бы поэтому необходимо имела целый ряд взаимосвязанных направлений, аспектов, функций. Ее содержание нельзя свести лишь к числу выделившихся хуторян и отрубников. В этом смысле термин, предлагаемый Мацузато в отношении реформы, — «русская агротехнологическая революция» представляется весьма удачным. Едва ли оправданы его сомнения в том, что этот термин подчеркивает техницизм реформы13. Вопросы терминологии все же не главные, если читатели понимают, что автор имеет в виду. И землеустройство, и агропомощь, без которой оно во многом теряло потенциал, и усиленное внедрение сельскохозяйственных машин и усовершенствованных орудий, и перемены в психологии большой части крестьян, сопровождавшие эти процессы, — все это (и не только это) выводило сельское хозяйство страны на новый виток развития, сообщало ему сильнейший импульс для движения вперед.

Поэтому реформа должна рассматриваться комплексно. Для объективной оценки ее воздействия на жизнь страны не очень важны разногласия между П. А. Столыпиным и А. В. Кривошеиным, не столь уж существенно соответствие планов Столыпина эпохи «тушения пожара» и их совершенно естественной коррекции в ходе реализации реформы. Вообще говоря, нужно обладать своеобразным чувством юмора, чтобы полагать, будто реформатор начинает преобразования, имея в голове (или на бумаге) все возможные варианты развития своих идей на практике. Не говорю о том, что постоянное и малоприличное злорадство ряда историков по этому поводу уже просто надоело. Необязательно быть В. О. Ключевским или А. Е. Пресняковым, чтобы понимать, что история всегда богаче любых схем, а серьезное произведение, как правило, «больше» своего автора.

Иное важно. После 9 ноября 1906 г. у десятков миллионов людей, живших на территории, равной половине континента, с самыми разнообразными природными, культурными, историческими и иными условиями, появилась возможность выбора. Ведь с некоторым упрощением можно сказать, что для обычного человека существуют два типа реформ, которые серьезно влияют на его жизнь. Одни просто меняют старый тип жизни на новый вне зависимости от желания самого человека. От него не зависят, к примеру, сами по себе факты подписания манифеста об освобождении крестьян или отречения Николая II, или перехода к сплошной коллективизации — это принимается им как данность, как восход солнца и т.п. Хочет он того или нет — он начинает жить в меняющемся мире, он должен адаптироваться к нему (удачно или нет — сейчас не главное). Но это вторично по отношению к его волеизъявлению, — выбора у него нет.

Другой вариант — Столыпинская реформа и подобные ей, когда выбор предлагается: обычный человек может продолжать жить так, как жил (иногда — с некоторыми оговорками), а может попробовать сделать свою жизнь иной. При этом оба варианта реформ меняют старую среду обитания, но по-разному с точки зрения самого человека, с точки зрения участия его в этой новой жизни. Он может выйти из общины, а может остаться в ней, может поддаться на уговоры агронома и купить сеялку или жатку, а может проигнорировать их, может завести «херсонский пар», а может по-прежнему думать, что пар — непроизводительная трата земли, и т.д.

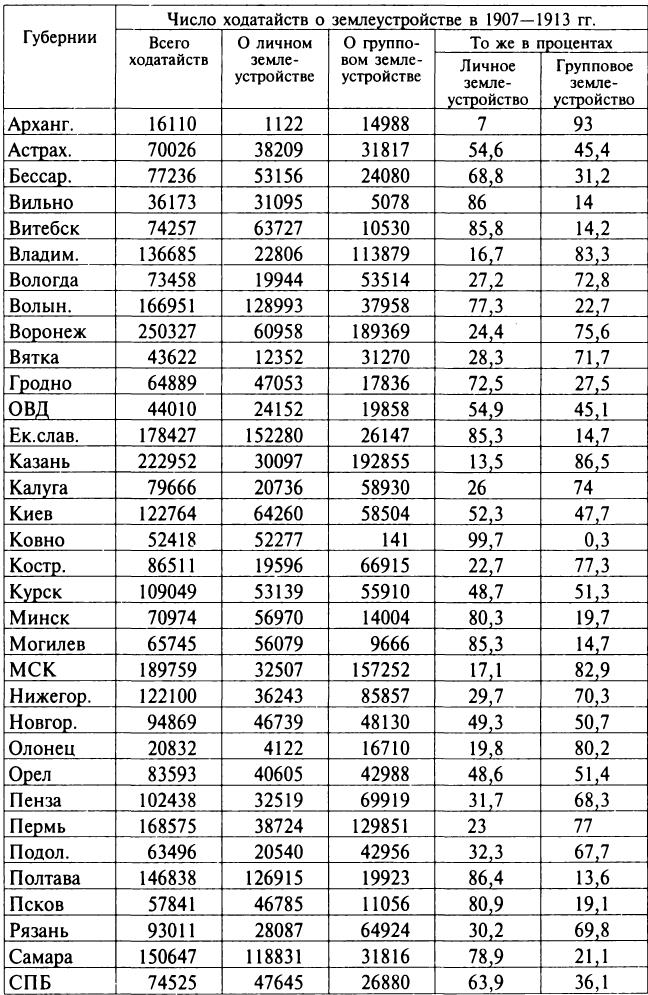

Таблица 2

Распределение ходатайств об изменении условий землепользования по видам землеустройства (1907—1913 гг.)

В этом аспекте, в частности, я и предлагаю оценивать аграрную реформу П. А. Столыпина.

Необходимо отказаться от ряда застарелых стереотипов. Так, априори понятно: процесс землеустройства при всем том общем, что он имел в масштабах России, в отдельных губерниях и регионах проходил индивидуально. Эта совсем нехитрая мысль, которая не должна была бы специально оговариваться, ибо подразумевается сама собой, почему-то не видна в общих глобальных (и притом неконкретных) размышлениях о реформе некоторых историков. За каждым регионом был свой исторический путь, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и для аграрных преобразований. Поэтому, в частности, негласное «требование» к реформе со стороны ее критиков — описываться формулой у=ах, т.е. стремление оценивать успех или неуспех реформы в аспекте линейного роста количества землеустроенных дворов, уж слишком упрощает исторический процесс. Реформа была реальным, «живым» явлением, процессом с естественными для таких процессов периодами подъема и спада, зависевшими от многих обстоятельств.

Общее число ходатайств

Рассмотрим общие данные о ходе землеустройства в 1907— 1913 гг. Как можно видеть из Таблицы 3, за этот период изменить условия землепользования пожелало почти 5 млн домохозяев (в дальнейшем как синонимичный используется термин «дворов») — 4965,4. Это по меньшей мере 38,8%, почти 2/5 всех крестьянских дворов 47 губерний Европейской России, где проводилась реформа. При этом 722,2 тыс. из них (14,5% общего числа) находились в трех губерниях — Харьковской, Воронежской, Казанской; в каждой было подано от 223 до 250 тыс. ходатайств об улучшении условий землепользования (далее: ходатайств). На долю пяти губерний с числом ходатайств 167—201 тыс. — Екатеринославской, Волынской, Саратовской, Пермской и Московской — пришлось 905,0 тыс., или 18,2%, всех ходатайств, а на долю шести губерний с интервалом 132—151 тыс. — Херсонской, Полтавской, Тамбовской, Самарской, Владимирской, Тверской — 854,7 тыс. ходатайств (17,2%). Семь губерний — Киевская, Курская, Тульская, Ярославская, Нижегородская, Пензенская и Уфимская (от 102 до 123 тыс. ходатайств) в сумме дали 779,1 тыс. ходатайств, что составило 15,7% от общего их числа.

Тот факт, что здесь перечислены губернии, представляющие разные хозяйственно-экономические районы и природно-географические зоны Европейской России, говорит о том многообразии возможностей для изменения своей жизни, условий хозяйствования, которое давала аграрная реформа Столыпина крестьянам, показывает, что она затронула и заинтересовала крестьянство губерний с различными исторически сложившимися типами землепользования. В то же время эти данные демонстрируют, что реформа отнюдь не везде протекала с одинаковым темпом: 8 губерний из 47 дали почти 1/3 всех ходатайств, а половину всех ходатайств (49,9%) дали 14 губерний из 47, с числом ходатайств более 130 тыс. в каждой, на 21 губернию с количеством ходатайств более 100 тыс. в каждой пришлось 65,6% всех ходатайств по стране. В 26 остальных губерниях реформа шла медленнее. Но иначе, как говорится, и не могло быть: в гигантской стране со 130 млн крестьян преобразования не могли, естественно, идти везде с одинаковыми темпами. Это только некоторым критикам реформы кажется, что о России можно рассуждать, как, условно говоря, о колхозных делянках. Даже коллективизация не везде протекала равно стремительно.

Однако много это или мало? Используя данные К. Кофода, совпадающие в общем с официальными, можно подсчитать, какой процент составляли в каждой губернии дворы, чьи хозяева ходатайствовали о землеустройстве, от общего их числа (можно думать, что более точный подсчет увеличил бы процент дворов, хотевших изменить условия землепользования, однако это не кажется в данном случае принципиальным). Средний показатель по стране равен 38,8%. При этом в 23 губерниях он выше этого числа. В 9-ти губерниях — Херсонской, Самарской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Витебской, Ковенской, Новгородской и Тверской — доля дворов, ходатайствовавших о землеустройстве, составила от 39,6 до 49,9%. В 6-ти губерниях — Волынской, Таврической, Саратовской, Казанской, Владимирской, Ярославской — эта доля колеблется от 51,1 до 54,1%; в 5-ти — Екатеринославской, Харьковской, Воронежской, Гродненской и Петербургской — от 58,6 до 63,6%, и, наконец, в Московской, Астраханской и Архангельской составляет более 80%.

В 12-ти губерниях — Смоленской, Псковской, Виленской, Пензенской, Ставропольской, Тамбовской, Рязанской, Минской, Могилевской, Костромской, Вологодской, Олонецкой и в Области Войска Донского — об улучшении условий землепользования ходатайствовало от 30 до 38,7% дворов. К нижней границе этой группы очень близки показатели Киевской, Полтавской, Курской, Уфимской и Пермской губерний — от 29,1 до 29,9%. В Орловской и Бессарабской губерниях они составили 26,5 и 24,4 % соответственно. Наименее популярна реформа была в Вятской (8,2%), Подольской (12,6%) и Черниговской (18,1%) губерниях.

Эти данные показывают, как далеки от истины уверения в том, что реформа оставила равнодушной «основную массу крестьян», если, конечно, не помещать последнюю в Вятскую губернию или на Юго-Запад империи. Убежден, что с такой трактовкой «равнодушия» не согласился бы и С.И.Ожегов, дающий в своем известном словаре несколько иное определение этого понятия. Вместе с тем очевидно, что реформа затронула крестьян разных губерний и регионов в разной степени, что естественно. Странной как раз была бы картина дружного «похода на хутора». Каждая губерния, повторюсь, в определенном смысле была целым миром, со своей географией, природой, историей. Наибольший процент ходатайств дают те же губернии, которые лидируют и по абсолютному числу ходатайств.

Во всяком случае, стремление значительной части крестьян к изменению условий своей жизни очевидно, и этого не спрятать. Конечно, если сравнивать 1907—1913 гг. с коллективизацией, эта цифра, возможно, выглядит не столь впечатляюще, хотя надо сказать, что и средства «убеждения» там были иные (впрочем, проблема «процентов охвата» беспокоила власти и в начале 1930-х гг.). В общем, это был результат весьма значительный и, кстати, совершенно неожиданный для самих реформаторов, что хорошо видно, в частности, по той сдержанной гордости, с какой написаны даже официальные отчеты о деятельности землеустроительных комиссий.

Динамика подачи ходатайств

Период 1907—1913 гг. разделен на два этапа — 1907—1911 гг. и 1912—1913 гг. Положение о землеустройстве 29 мая 1911 г. было введено в действие с 15 октября того же года (т.е. после окончания полевого периода 1911 г.). Тем самым завершился первый этап реформы. Новый закон учел пятилетний опыт реформы и значительно расширил права и обязанности землеустроительных учреждений. Были уточнены все виды землеустроительных действий, введены новые, расширена компетенция землеустроительных комиссий, определен круг лиц, которые были вправе пользоваться законом, и те земли, на которые распространялось его действие. Затем закон и изданный в развитие его Наказ 19 июня 1911 г. изменили внешнюю сторону дел и установили особый порядок юридического оформления землеустроительных работ. Соответственно изменился и формуляр официальной отчетности.

Выяснение распределения ходатайств по периодам 1907—1911 и 1912—1913 гг. очень важно, ибо должно дать ответ на вопрос о динамике реформы. Как известно, широко распространено мнение о том, что с 1911 г. она идет на убыль. Анализ динамики дает обширный и интересный материал для выводов, которые не очень совпадают с обычными для традиционной историографии. Однако за недостатком места ограничимся лишь краткими наблюдениями. Как можно видеть из Таблицы 3, в каждой третьей губернии Европейской России за два года (1912—1913 гг.) было подано больше ходатайств, чем за предыдущие пять лет. На 1912—1913 гг. падает от 40 до 49,9% всех ходатайств (1907—1913 гг.) в губерниях Вологодской, Владимирской, Костромской, Петербургской, Псковской, Ковенской, Волынской, Таврической, Харьковской, Смоленской, Московской, Тульской, Рязанской, Астраханской, Воронежской, Уфимской, Самарской (здесь он близок к 50%). В Витебской, Виленской, Могилевской, Орловской, Херсонской, Екатеринославской, Пензенской, Ярославской, Новгородской, Архангельской губерниях в 1912—1913 гг. было подано от 28 до 39,9% ходатайств от общего их числа в 1907—1913 гг. Не следует забывать, что чем выше абсолютная величина ходатайств в 1907—1911 гг., тем вероятнее, что относительный прирост в 1912—1913 гг. будет меньше (как, например, в Екатеринославской губернии). Поэтому в данном случае целесообразно сравнить среднегодовые числа ходатайств за 1912—1913 гг. и аналогичные показатели за 1907— 1911 гг.

Среднегодовое число ходатайств в 1907-1911 и 1912-1913 гг.

Сопоставление отношения данных за 1912—1913 гг. к данным за 1907—1911 гг. показывает, что в целом по стране в 1912— 1913 гг. об изменении условий землепользования в среднем за год ходатайствовало в 1,77 раза больше домохозяев, чем в 1907—1911 гг. Лишь в 3-х губерниях из 47-ми — Архангельской, Астраханской и Ярославской это число во 2-й период снижается (до 0,8—0,95). Сравнительно невелик прирост ходатайств в Екатеринославской губернии — на 8% (однако это прирост с 28962 до 31289 тыс.), в Могилевской — на 12%, и в Пензенской лишь на 2% (400 ходатайств). Но в 7-ми губерниях (включая Херсонскую и Казанскую) число ходатайств выросло в 1,2—1,4 раза, в 13-ти (среди них — Волынская, Харьковская и Воронежская) — в 1,5—1,9 раза, а в 19-ти — в 2 и более раз (из них в 5-ти — более чем в 3,8 раза).

Таким образом, говорить о падении интереса крестьян к реформе после 1910 г. отнюдь не приходится. Напротив, в 32-х губерниях Европейской части количество желающих изменить условия землепользования выросло в 1,5 и более раз. Да и те погубернские данные, которые на этом фоне не кажутся столь уж впечатляющими, никак не говорят о стагнации. Понятно, что в районах, где темпы землеустройства несколько отставали, рост не мог быть таким же, как в лидирующих губерниях. Напомним, что число ходатайств могло бы быть большим, если бы не вызванная объективными обстоятельствами медлительность при их исполнении.

Распределение ходатайств по типам землеустройства

Указ 9 ноября 1906 г. предусматривал два типа землеустроительных действий: единоличное и групповое (из текстов учебников, кстати, понять это не всегда возможно). Единоличное землеустройство необходимо должно было придать крестьянам уверенности в завтрашнем дне, ликвидировать недостатки общинного землепользования, групповое — изменить ситуацию в их хозяйстве вне зависимости от того, выходят они из общины или нет. К личному землеустройству относилось: 1) разверстание на хутора и отруба общинных земель; 2) разверстание на хутора и отруба подворно-наследственных земель (в отчетности с 1912 г. пункты 1 и 2 соединены в один) и 3) выдел к одному месту отдельных участков из общинных земель. К групповому землеустройству до 1912 г. причислялись: 1) раздел земель между селениями и частями селений; 2) выдел земель под выселки (с 1912 г. в эту категорию перешел раздел земель между частями селений из 1-го пункта); 3) разбивка общинных земель в целях перехода к многопольному хозяйству (исключено с 1912 г.); 4) разверстание чересполосицы надельных земель с прилегающими владениями; 5) разверстание общности пользования крестьян с частными владельцами. С 1912 г. были введены, во-первых, разверстание к одним местам (на отрубные участки) земель разного владения, включенных в одну дачу разверстания, и, во-вторых, отграничение надельных земель как самостоятельное землеустроительное действие. Групповое землеустройство было важной задачей Столыпинской аграрной реформы, и считать ее второсортной можно, лишь не понимая, что в аграрном вопросе и в его решении все было взаимосвязано.

Сопоставление данных о числе ходатайств по типам землеустроительных действий за 1907—1913 гг. приводит к следующим заключениям. По абсолютной величине они почти равны: единоличных ходатайств подано 2433764, т.е. 49,0% всех ходатайств вообще, а групповых — 2531680, или 51% соответственно. При этом сравнение данных за 1907—1911 гг. и 1912—1913 гг. показывает схожую картину. В 1907—1911 гг. единоличных ходатайств было чуть больше групповых (на 1203) — 1317340 против 1316137. За 1912—1913 гг. картина несколько изменилась: единоличных ходатайств было подано 1116424, групповых же — 1215543, т.е. на 99,1 тыс. больше. Прирост единоличных ходатайств составил 84,7%, групповых — 92,4%. Опережающий рост ходатайств второго типа связан, конечно, с тем, что Положение 1911 г. развязало руки землеустроителям в отношении уничтожения разноправной чересполосицы (см. ниже).

Два компактных (сплошных) массива губерний, в одном из которых велики показатели группового землеустройства, а в другом — единоличного, разделяются весьма четко. В первый массив входят Центр, Север и Северо-Восток, во второй — Запад, Юг и Юго-Восток Европейской России. Массив губерний с большими показателями группового землеустройства как бы перетекает с северо-востока на юго-запад, охватывая Нечерноземный центр и северную границу черноземного массива, навстречу губерниям, где велики показатели единоличных ходатайств. При этом массив с высокими показателями группового землеустройства как бы описывается полукругом, «пограничной» переходной группой губерний, в которых количество ходатайств обоих типов примерно одинаково (в тыс.): в Новгородской 48,1 групповых и 46,7 единоличных ходатайств, Орловской 43,0 и 40,6 ходатайств, Курской — 55,9 и 53,2, Саратовской — 103,6 и 97,6, Харьковской — 122,2 и 126,7, Донской — 19,9 и 24,2, Уфимской — 47,4 и 55,3 соответственно. В этом поясе, правда, есть «бреши», но явно «смысловые»: в Тверской губернии преобладают групповые ходатайства — 78,7 тыс. против 53,1 тыс., а в Смоленской, наоборот, единоличные — 71,4 тыс. против 20,4 тыс.

Интересен вопрос о степени концентрации ходатайств обоих типов. Свыше 97 тыс. ходатайств о групповом землеустройстве подали крестьяне 8 губерний: Казанской, Воронежской, Московской — 157—193 тыс., в сумме 539,6 = 21,3% всех ходатайств этого типа; Пермской, Харьковской, Владимирской, Тамбовской и Саратовской — 97—129 тыс. в сумме дают 566,8 тыс., или 22,4%, а с учетом показателей Нижегородской и Ярославской губерний (85,5 и 81,2 тыс. соответственно) эти 10 губерний дают 50,3%. По единоличным ходатайствам лидируют Екатеринославская (152 тыс.), Волынская, Полтавская, Херсонская, Харьковская, Саратовская, Самарская губернии (97—129 тыс.), на которые в сумме приходится 875,6 тыс., или 36,0%, всех ходатайств этого типа, а вместе со Смоленской, Киевской, Воронежской, Витебской, Таврической и Минской губерниями — 1251,0 тыс.; то есть на 13 губерний приходится 51,4% всех единоличных ходатайств. Другими словами, групповые ходатайства имеют несколько более высокую концентрацию, чем единоличные. Несомненно, в определенной мере это отражает специфику землепользования.

Количество всех ходатайств о единоличном землеустройстве

Таблица 3 показывает, что лидируют в этом типе землеустройства губернии частью южно-, частью северно-черноземные: Волынская из юго-западных, Харьковская и Воронежская из малороссийских, Херсонская и Екатеринославская из новороссийских, Саратовская и Самарская из юго-восточных. В данном случае влияние природно-географического фактора и типа землепользования сказывается вполне определенно. Степная полоса большей частью была весьма удобна для единоличного разверстания, Харьковская (южные уезды) и Полтавская губернии — административно-территориальные единицы с напряженной ситуацией в землеобеспечении крестьян, притом что не на всей территории Полтавской губернии условия землепользования благоприятствовали разверстанию. В 12 губерниях было подано от 50 до 71 тыс. ходатайств, в эту группу входят все белорусские, Ковенская, Тверская, Киевская, Бессарабская, Таврическая, Курская, Воронежская и Уфимская губернии. На их долю в сумме пришлось 708,6 тыс. ходатайств, или 29,1%. Весьма близки к нижней границе этой группы показатели 7 губерний с числом ходатайств от 46,7 до 48,5 тыс. — всех приозерных, Гродненской, Черниговской, Тамбовской и Орловской. Обращает на себя внимание, что в юго-западных губерниях число групповых ходатайств выше, чем в остальных западных и южных губерниях (38—58,5 тыс.).

Доля ходатайств о групповом землеустройстве в общем балансе

Данные «Отчетных сведений...» показывают, что 24 губернии, в которых преобладало групповое землеустройство, занимают весь Центр, Север и Северо-Восток Европейской России, включая Центрально-промышленный район, Центрально-черноземный район, Среднее Поволжье, приозерные (кроме Петербургской), приуральские и северные губернии, а также Подольскую. При этом в 1907—1911 гг. в 5 губерниях (Архангельской, Олонецкой, Московской, Владимирской и Казанской) на «групповые» ходатайства приходится свыше 80% всех ходатайств, в 9 губерниях (Вологодской, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Воронежской) — от 70 до 80%, в 5 (Подольской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской) — от 60 до 70%, в 5 (Новгородской, Тверской, Орловской, Курской, Саратовской) — от 50 до 60% общего числа ходатайств.

В общем картина не кажется неожиданной: в этих губерниях, как известно, было развитое общинное землевладение. Стремление к единоличному хозяйству, как считается, проявлялось там слабо. Напротив, в западной части страны, от Петербургской до Таврической губернии, кроме Подольской, крестьяне предпочитали единоличное землеустройство.

При сравнении соответствующих данных за 1907—1911 и 1912—1913 гг. картина хода реформы несколько усложняется. Так, в 1912—1913 гг. уменьшается, в сравнении с 1907—1911 гг., доля групповых ходатайств в Архангельской (с 99,4 до 77,9%), Олонецкой (88,8 до 79,3%), Вологодской (с 84,3 до 58,9%), Ярославской, Тверской, Новгородской, Московской, Казанской, Калужской, Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях. Но одновременно она растет — и резко — в губерниях Бессарабской (с 9,2 до 41,5%), Подольской (с 37,4 до 83,3%), Киевской (с 15,5 до 74,5%), Саратовской (с 35,6 до 63,1%), Астраханской (с 26,1 до 85,2%) Херсонской (с 8,9 до 19,5%), Таврической (с 16,9 до 29,2%), Екатеринославской (с 11,5 до 20,5%), Ставропольской (с 25,8 до 33,2%), Гродненской (с 22,2 до 31,9%), Виленской (с 11,8 до 17,9%), Полтавской (с 10,7 до 15,8%), Орловской (с 48,8 до 55,4%). Совершенно очевидно, что акты 1911 г. дали мощный толчок групповому землеустройству там, где ранее преобладало личное, ибо сняли ряд прежде мешавших этому правовых ограничений. Увеличивается также доля «групповых» ходатайств в некоторых из губерний, на которые и в 1907—1911 г. падало более половины всех ходатайств этого рода: в Тамбовской (с 67,6 до 75,0%), Пермской (с 71,7 до 81,5%), Симбирской (с 54,8 до 68,2%), Нижегородской (с 67,5 до 73,5%). Все это еще раз показывает значительный потенциал реформы. Она была развивающейся, «живой» системой.

Анализ распределения ходатайств по периодам показывает, что почти в половине губерний за два года было подано ходатайств о единоличном землеустройстве больше, чем за предыдущие пять лет. Важно отметить, что в большинстве это губернии Нечерноземья и Черноземного центра, в которых ранее единоличное землеустройство значительно уступало групповому.

Да, пока основная масса единоличников концентрировалась на Юге и Юго-Востоке, но это не означало, что рост численности таких хозяйств был невозможен в других регионах. Процесс не мог идти везде с одинаковым темпом, о чем уже говорилось выше, а вот тенденция его развития вполне понятна. То же мы видим и в применении крестьянами сельхозмашин и орудий в эти годы в этих же губерниях. Это подтверждается и сопоставлением среднего числа единоличных ходатайств за 1907—1911 и 1912—1913 гг., которое показывает, что ни о каком спаде интереса крестьян к этому типу землеустройства не может быть и речи. Общероссийский показатель вырос в 2,12 раза. Снизился он лишь в Киевской губернии (0,90) и Астраханской, где ситуация была особой. Если оставить в стороне «экзотические» варианты Олонецкой и Архангельской губерний (в первой количество ходатайств возросло с 22 до 507, во второй — с 45 до 1949, соответственно в 43,3 и 23,5 раза), то картина имеет следующий вид. В группе, куда входят 7 губерний — Ковенская, Витебская, Виленская, Подольская, Херсонская, Екатеринославская, Пензенская и Орловская, в 1912—1913 гг. в среднем ежегодно подавалось в 1,2—1,4 раза ходатайств больше, чем в 1907—1911 гг. Заметим, что здесь есть как губернии-лидеры, Екатеринославская и Херсонская, так и аутсайдер — Подольская. Еще в 7-ми губерниях (Ковенской, Могилевской, Таврической, Тамбовской, Симбирской, Пермской, Уфимской) рост составил 1,5—1,9 раза, а в 29-ти (!) анализируемый показатель увеличился в 2 и более раз. При этом в 14-ти губерниях — в 2—2,9 раза, в 6-ти — в 3—4 раза (среди них Тверская, Тульская, Калужская, Полтавская), наконец, в 4-х — более чем в 5 раз (в том числе в Воронежской и Черниговской).

Принципиально важно, что сюда относятся все те губернии, которые дают максимальное число ходатайств о групповом землеустройстве. Это также говорит о только начавших реализовываться возможностях реформы и делает понятным направление дальнейшей эволюции единоличного землеустройства в этом огромном регионе. Конечно, в некотором смысле тут шел «рост с нуля», конечно, как верно замечал Кофод, число хуторов и отрубов там вряд ли сравнялось бы с количеством таких хозяйств южнорусской степи, чего, впрочем, проверить уже не удастся, но важно, что вслед за окончанием группового разверстания усилилось единоличное.

Вероятно также, что за 1907—1911 гг. в ряде губерний, прежде всего северо-западных, в свое время начавших переход на хутора самостоятельно, потенции реформы при юридических возможностях Указа 9 ноября 1906 г. в определенной мере были близки к реализации, а вот Положение 1911 г. дало новый импульс преобразованиям. И там, где мы видим резкий взлет количества ходатайств, — там этот импульс имел наибольшую отдачу. Крестьяне России не были «приговорены» к общине. Они были «приговорены» к колхозам (оттого-то некоторым так хочется, чтобы они любили общину и не покидали ее при П. А. Столыпине).

Выделы отдельных домохозяев

Данный вопрос, как говорилось выше, является очень острым в историографии реформы. Развитие этого вида землеустроительных работ можно описать весьма кратко. За 1907—1913 гг. было подано 706792 ходатайства, из них 384888 в 1907—1911 гг. (54,5% от общего числа) и 321904 в 1912—1913 гг. (45,5% соответственно). В 1907—1911 гг. в среднем подавалось 76978 ходатайств, в 1912— 1913 — 160952 ходатайства, т.е. в 2,09 раза больше. Если же взять данные об утвержденных проектах, то рост, понятно, будет еще выше. Всего утверждено проектов за 1907—1913 гг. 235351, из них 123486 в 1907—1911 гг., т.е. 52,5% от общего числа, а в 1912— 1913 гг. — 111865, или 47,5%. При этом в 1-й период в среднем в год утверждалось 24697 проектов, а во 2-й — 55932,5, в 2,26 раза больше. В свете этой информации чрезвычайно трудно понять, какой же процесс имеют в виду некоторые историки, утверждая о падении числа выделов с 1911 г.

Объем настоящего текста ограничивает объем анализа статистики. Однако из вышесказанного и так вполне ясно: все основные показатели процесса землеустройства растут во времени, причем существенно растут, и по России в целом, и в подавляющем большинстве губерний. Такое в экономике бывает не всегда, а если бывает, то является верным признаком адекватности реформы социально-экономической ситуации в стране и психологии населения (здесь — миллионов крестьян), а также и показателем мощности потенциала предпринимаемых преобразований. Реформа, предоставляя крестьянам широкий спектр выбора новых условий хозяйствования, вовсе не сводилась только к «фабрикации хуторов и отрубов». Ограничимся пока этим промежуточным выводом.

Приведенные выше статистические данные позволяют поставить в общем виде вопрос о факторах, определявших как преобладание того или иного вида землеустройства в отдельных губерниях, так и темпы землеустройства в них. Когда масштабный процесс происходит на сколько-нибудь значительной территории, его динамика определяется неким набором факторов. Они, как всегда, образуют своего рода «периодическую систему», элементы которой в каждой губернии слагаются в индивидуальную «формулу процесса», в данном случае — землеустройства, зависящую от конкретных местных условий.

При анализе этого сюжета уместно прислушаться и к тому, что думали члены землеустроительных комиссий, и к мнению Карла Кофода, идеолога единоличного разверстания, сыгравшего выдающуюся роль в реализации Столыпинской аграрной реформы, который, в отличие от многих до- и послереволюционных критиков реформы, был профессионалом и знал сельское хозяйство практически, а не конструировал в своем кабинете жизнь русской деревни сообразно идеям Рахметова и снам Веры Павловны.

Указанные факторы перечисляются ниже не в порядке значимости.

Во-первых, важную роль играла юридическая форма землевладения. Уже в отчете о деятельности землеустроительных комиссий за 1907—1908 гг. отмечается: «Ряд комиссий центральных губерний указывает, что они не имеют возможности приступить в широких размерах к разверстанию надельных земель впредь до разверстания однопланных селений, т.е. владеющих землей по одному общему акту укрепления (по реформе 1861 г. — М.Д.) В таких селениях пахотные земли состоят в обособленном владении каждого отдельного селения. Все же остальные угодья, как-то: луга, пастбища, леса, выгоны и пр., находятся в общем пользовании всех или части селений. При этом общие угодья ежегодно подвергаются разделу между селениями, что порождает неизбежно массу споров и неудовольствий, в результате которых общества однопланных селений находятся постоянно в неприязненных, а зачастую в крайне враждебных между собой отношениях. Эта враждебность тягостно отражается на экономическом состоянии таких селений, делая вместе с тем почти недоступными какие-либо мелиоративные мероприятия». В отчете за 1912 г. говорится: «Однопланные дачи занимают огромные площади, соединяя в своих границах значительное число селений, главным образом в центральных и особенно в северных губерниях, где свыше 75% всех селений не имеют отдельного владения землей. Однопланность, кроме того, обычно связана с чресполосностью селений, входящих в состав общества, владеющего землей по одному акту укрепления, а также и с владениями казны, церковных принтов, удела и частных лиц, причем нередко надел селения, площадью в 600—700 десятин, заключается в 120—150 отдельных участках на расстоянии 35—50 верст. Как на яркий пример такой чресполосности можно указать на надел Рождественской волости Кунгурского уезда Пермской губернии, общею площадью около 32000 дес., разбросанный в 918 отдельных кусках. Нередко однопланность охватывает целые волости. Так, в Рыбинском уезде Ярославской губернии в 1909—1911 гг. был произведен раздел 99 селений с 3572 дворами, составляющих три волости (Сретенскую, Никольскую и Чудиновскую), наделенных землей в количестве 13444 десятин по одному общему акту». Достаточно сказать, что в Московской губернии таких селений имелось от 30 до 77% на уезд, а в Казанской губернии, например, из 3,2 млн дес. надельной земли около 1 млн приходилось на долю однопланных селений. Комиссии отмечали, что крестьянами «указанные неудобства однопланных селений всегда и вполне ясно сознавались», но «изменение существующего порядка землепользования оказывалось совершенно непосильным при прежних способах размежевания. Так, в Московской губернии за 46 лет (с 1861 г.) по всем 13 уездам было размежевано всего лишь 11 однопланных селений с общею площадью в 11436 дес., т.е. менее чем по 250 дес. в год. Насколько велико стремление самих крестьян покончить с этим явлением, видно уже из того, что за минувшие 2 года в комиссии обратилось за содействием к разделу земель между селениями или частями селений 225544 домохозяина, входящих в состав 2836 сельских обществ, причем, в частности, в Московской губернии — 296 сельских обществ»14.

Итак, как утверждалось в «Отчетных сведениях...», «до сведения к одним местам, в обособленное (юридически и пространственно) владение, земель каждого селения в отдельности было «невозможно образование хуторских и отрубных хозяйств». Другими словами, излюбленный тезис о приверженности крестьян Нечерноземья к общине несколько подмывается тем фактом, что тысячи из них попросту не могли выйти на хутор или отруб только из-за того, что их селение входило в состав однопланных. Едва ли корректно забывать или не сообщать об этом массе неподготовленных читателей, начиная со школьников и студентов. Семилетний опыт деятельности землеустроительных комиссий, говорится в отчете за 1912 г., показал, что «ближайшим результатом раздела однопланного владения и сведения к одному месту земель каждого селения» являлись «ходатайства о выделе остальных домохозяев или даже о разверстании целых селений». «Особенно характерны в этом отношении губернии: Вологодская, Московская, Пермская и Тульская, в которых за последние два года наблюдается значительное развитие работ по образованию единоличных хуторских и отрубных участков, в то время как в первые годы преобладали работы по групповому землеустройству»15, — этот тезис из отчета наглядно подтверждают и наши статистические материалы.

В ряде губерний, вошедших в Россию в результате разделов Речи Посполитой (Гродненской, Могилевской, Киевской, Ковенской и др.), негативное влияние на землеустройство «оказывала также вненадельная чресполосность, т.е. расположение крестьянских земель чресполосно с частновладельческими, удельными и церковными, наличность сервитутов (западные и юго-западные губернии)»16. С 1912 г. разноправную чересполосицу можно было уничтожать принудительно, но сервитуты остались. В Черниговской и Полтавской губерниях, в которых действовал специальный межевой закон, к разверстанию преобладавших там так называемых общесменных дач можно было приступить только с 1912 г. по введении в действие Положения о землеустройстве.

Следует заметить, что выделы отдельных домохозяев при прочих равных условиях были распространены больше при общинном, чем при подворном землепользовании. Но, с другой стороны, в некоторых губерниях «глубоко укоренившаяся привязанность крестьян... к общинному строю значительно» задерживала «развитие землеустройства». Препятствием последнему повсюду в России была также «невыясненность границ подлежащих землеустройству земель, наличность земельных споров и всякого вообще рода необособленность владений, неясность и неопределенность как юридических прав на землю, так и окружающих владения границ».

Кофод отмечает важную, иногда определяющую роль почвенных условий местности: чем они однообразнее, тем легче происходит землеустройство. Так, южные степи, благодаря однородности почвы, сравнительной обеспеченности крестьян, активно работающих на рынок, конечно, закономерно лидировали по части единоличного землеустройства. А в Северном районе, куда входили Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Костромская, Ярославская губернии, восточные части Новгородской и Тверской и северные части Вятской и Пермской губерний, «причины застоя землеустройства» были «совершенно противоположны тем», которые вызывали его на крайнем Юго-Западе. «Не высота сельскохозяйственной культуры, а недостаточность развития крестьянского хозяйства, не малоземелье, а избыток втуне лежащих земель препятствует проведению землеустроительной реформы на севере. Слишком там еще много неразработанных и нуждающихся в осушке земель, чтобы радикальное землеустройство могло иметь крупный успех — картина знакомая из землеустроительной истории Швеции и Финляндии»17, — отмечал К. Кофод.

Следующий фактор — степень земельного обеспечения населения. Чем выше землеобеспеченность, тем при прочих равных условиях переход к единоличному землевладению происходит охотнее. Вряд ли случайно, что малоземельный Юго-Запад, особенно Подольская губерния, где были самые низкие по России средние наделы (3,8 дес. на двор), был аутсайдером реформы. Противодействие малоземельных крестьян землеустройству вызывалось, как не раз отмечалось в литературе, не только их малоземельностью, но и «относительно крупным числом скота у большинства» из них.

Очень большое влияние имели характер неземледельческих занятий населения и их значение в хозяйстве и жизни крестьян. На этом нужно остановиться подробнее. Так, нельзя говорить о сельском хозяйстве в Юго-Западном крае вообще, забывая о том, что более половины из 300 сахарных заводов Российской империи находилось там, давая крестьянам немалый дополнительный заработок и сезонной работой на заводах, и договорами о выращивании сахарной свеклы, и арендой надельных земель для той же цели. А «широкому развитию работ на надельных землях в губерниях Московской, Калужской, Ярославской, Владимирской, Костромской и некоторых других препятствовал, между прочим, упадок земледельческого промысла среди местного крестьянского населения». «В Московской губернии... только 6% наличных крестьянских селений ведут исключительно полевое хозяйство, а 94% имеют, кроме того, различные побочные занятия; из состава последних 39% посвящают свои силы исключительно промысловому труду. При таких условиях слабое стремление крестьян к индивидуализации земледельческого хозяйства является совершенно понятным»18, — отмечалось в обзоре деятельности землеустроительных комиссий за 1907—1908 гг. Это подтверждают и другие источники. Однако Кофод, комментируя названное обстоятельство, пишет: «Фабричный рабочий Владимирской губернии или ярославский и тверской промышленник мало интересуется сельским хозяйством и по своему политическому направлению он обыкновенно — партийный противник землеустройства, но он понимает толк в арифметике и прекрасно учитывает значение для него того подъема продажных цен на землю, который замечается повсюду после уничтожения чересполосицы и замены ее хуторами и отрубами. Нельзя поэтому сказать, что развитие несельскохозяйственных промыслов среди крестьян всегда служит препятствием развитию землеустройства; бывает и наоборот, доказательством чего служит быстрый количественный рост землеустройства во многих частях Владимирской, Ярославской и Тверской губерний»19.

Ситуация в центральных нечерноземных губерниях и соседних с ними требует более подробного комментария. Сопоставление данных о переселениях из этого региона в Азиатскую Россию с динамикой потребления сельхозмашин и орудий приводит к весьма важным выводам. Эти губернии, с одной стороны, дают совершенно ничтожное количество переселенцев. Вообще по империи лидером в этой сфере была Полтавская губерния, из которой за 1896—1916 гг. в Азиатскую Россию переселилось 374 тыс. чел., затем шли Екатеринославская, Харьковская, Курская, Воронежская, Могилевская и Киевская губернии — от 198 до 234 тыс. переселенцев из каждой. А вот Петербургская, Новгородская, Тверская, Московская, Владимирская, Ярославская губернии в сумме за 1896—1916 гг. дали всего 13,7 тыс. (!) переселенцев, при этом Московская — 500 человек, а Ярославская — 100. Невелики и показатели Калужской (26 тыс.), Псковской (25 тыс.), Вологодской (16 тыс.), Костромской (10,8 тыс.) и Нижегородской (10,5 тыс.) губерний. Из всех этих 11 губерний за Урал уехало ровно в 2 раза меньше крестьян, чем из одной только Воронежской (102 тыс. против 204 тыс.)20.

С другой стороны, эти же губернии — аутсайдеры (кроме Московской, но здесь особый случай) по получению сельхозмашин, в отличие, скажем, от той же Воронежской, в которой постоянно увеличивалось потребление агротехники.

О чем это говорит? Надо полагать, что если жители этого региона не хотели начинать новую крестьянскую жизнь за Уралом, то не с сельским хозяйством вообще они рассчитывали связать свое будущее. Для сотен тысяч крестьян этих губерний земледельческий труд, по тем или иным причинам, уже либо потерял свою привлекательность, либо перестал быть стержнем жизни и основным источником доходов. Это совершенно естественный, закономерный процесс, который имел место повсюду в мире. Мимоходом брошенное в 1913 г. замечание одного из воронежских агрономов объясняет ситуацию, быть может, лучше, чем долгие рассуждения: «Там, где у крестьян есть отхожие промыслы, на обработку земли не обращается никакого внимания. Из орудий — только деревянные соха и борона».

Значит, можно говорить о том, что для многих крестьян данного региона время для землеустройства прошло. Но это никоим образом не означает, что это касается всех крестьян или что сельское хозяйство не имело здесь совершенно никаких перспектив. Реформа это подтвердила, ибо «быстрый рост работ по единоличному землеустройству в отдельных центральных губерниях» указывал на то, что и там «оно уже сдвинулось с мертвой точки».

Конечно, для Кофода, как человека идеи, групповое землеустройство является все же мерой паллиативной, предварительной по отношению к единоличному землеустройству. Но это был нормальный процесс ступенчатого понимания, приобщения людей к новому. Те же самые процессы мы наблюдаем, анализируя динамику потребления сельхозмашин и орудий, «миссионерскую» деятельность земств в Новороссии и т.д. Там действовали аналогичные схемы — от неприятия «барской затеи», будь то многополье или сеялка, к проявлению любопытства и затем к осознанию необходимости непривычного, нового для себя.

И совершенно иное положение фиксируется в сельском хозяйстве новороссийских и соседних с ними северно-черноземных губерний, таких как Харьковская, Воронежская, Полтавская, которые дают основное число переселенцев и одновременно являются крупными потребителями сельхозмашин и орудий. Очевидно, что здесь происходит глобальный переворот в аграрном секторе: переселенцы освобождают «насиженное» место для нового рывка вперед тем, кто остается, а сами, обосновавшись на новом месте, в Сибири, сделают ее важным сельскохозяйственным регионом.

Однако и на юге бывали разные ситуации. «В некоторых районах (Феодосийский и Симферопольский уезды Таврической губернии и др.) встречаются указания на затруднительность изменения существующего порядка землепользования ввиду распространенности специальных культур, как, например, садоводство, виноградарство и табаководство, потребовавших значительной затраты денег и трудов на подготовку почв, почему включение таких земель в общую разверстку существенным образом нарушило бы интересы их владельцев»21, — отмечалось в обзоре, посвященном деятельности землеустроительных комиссий в 1907—1908 гг.

Что касается степени удобства существующего порядка землепользования, то при прочих равных условиях, с одной стороны, чем запутаннее землепользование, чем труднее вести хозяйство, тем шире должно распространяться землеустройство. Однако, с другой стороны, чересполосица — следствие разнородности угодий и пашни, и именно по этой же причине землеустройство усложняется. Так что оценить влияние этого фактора, по Кофоду, сложно, все решает конкретная ситуация.

Конечно, действие всех этих факторов общего характера зависело от одного, который определял по преимуществу темпы раз-верстания. Кофод его называет «степенью умственного развития населения». Допустимо определить его и как уровень психологической готовности крестьян к изменению условий землепользования. Определялся он многими причинами. О реальной сложности изучаемых процессов говорит мнение Кофода о возможных причинах сравнительно слабого развития землеустройства в Юго-Западном районе, который в агрикультурном отношении находился на довольно высоком уровне. Он пишет, что кроме малоземельности тут играли роль и «неразверстанность значительной площади обремененных сервитутами угодий, прекращение во многих селениях общности севооборота, наличность крупных сахарных заводов, арендующих надельные земли, и разбросанность левад или садов-рощ среди полевых угодий. Кроме того, быть может, по своему развитию население этих мест уже миновало ступень, наиболее благоприятную для развития радикального землеустройства»22. Уровень развития населения, оказывается, может быть препятствием для прогрессивных форм хозяйствования.

Как и в ряде других стран, в России основным инициирующим началом была сила примера. Вообще история становления землеустройства иногда настолько удивительна, как, например, в Швеции, что просто может быть темой «производственного» исторического романа. Вот что пишет Кофод о том, как начинались первые разверстания в Белоруссии. Крестьяне деревни Загородной Витебской губернии, будущие пионеры разверстаний в России, в свое время «сообща хотели купить одно имение, чья земля примыкала к их землям. Несколько лет они договаривались и торговались, пока однажды в 1876 году не появилась группа латышских крестьян, которые, предложив более высокую цену, выхватили это имение у них из-под носа.

Так как латышские крестьяне везде, где бы в мире они ни оказались, ведут свое хозяйство единолично, как их предки вели его с незапамятных времен у себя на родине, то было естественно, что купившие разделили землю между собою так, что каждый из них получил причитающуюся ему часть в виде одного хорошо округленного куска, на котором он и поселился.

Крестьяне Загородной... очень недоброжелательно смотрели на прибывших, но, однако, внимательно следили за всем, что у них происходит. Способ ведения этими латышами полевого хозяйства заинтересовал их в высшей степени, и вскоре они начали обсуждать на сходах, не стоит ли им последовать примеру латышей — разделить всю пахотную землю между собою и выселиться каждому на свой участок, вместо того, чтобы оставаться с унаследованным от отцов способом наделения землей, который привел к тому, что каждый хозяин имел свою долю, полосками разбросанную во всех концах.

Об этом спорили уже четвертый год, пока не поняли, что их деревня слишком велика — 40 дворов по 10—15 гектаров у каждого, чтобы можно было достичь единства в таком важном и таком новом деле. Так как примерно половина крестьян хотела разверстаться и выселиться, в то время как другая половина хотела остаться при старом порядке, крестьяне решили разделить всю их общую землю на две одинаковые части. Те, которые хотели выселиться, получили одну часть, те, кто хотел оставаться со старым порядком деления земель, получили другую часть.

Через три года еще одна деревня последовала примеру уже разверставшейся. После этого разверстание пошло несколько быстрее...»23 Через 20 лет разверсталось уже несколько сот деревень. Аналогичным образом, кстати говоря, по совершенно той же схеме приобщались крестьяне и к агротехнике и приемам ведения интенсивного хозяйства.

Кофод во всех своих трудах постоянно подчеркивает важность именно психологического аспекта — история Европы показывает, что разверстания удачны тогда, когда крестьяне хотят их и понимают их пользу. «Существо землеустроительных работ должно быть доступно пониманию населения, которое прежде всего должно убедиться в обеспеченности полной справедливости при производстве землеустроительных работ. Поэтому, чем проще и удобоисполнимее представляется населению землеустройство, другими словами, чем однообразнее местные природные условия и чем развитее само население, тем успешнее протекает работа землеустроительных комиссий, — отмечает Кофод. — Так, мы видим, что в равнинной степи с равнокачественною почвою землеустройство развивается несравненно более быстрым темпом, чем в центре или на севере, несмотря на то, что обычная в степи форма чересполосицы гораздо менее дробна и сложна, а потому в значительно меньшей мере препятствует ведению хозяйства, чем принятая в центральных или северных губерниях форма.

В том же направлении... действует также высшее умственное развитие крестьян, облегчающее им понимание существа землеустроительных работ. Так, например, повсюду наблюдается, что пионеры землеустройства принадлежат к наиболее развитой части крестьян. Однако необходимо при этом иметь в виду, что высшее умственное развитие крестьян не только содействует успеху землеустройства, но в то же время и препятствует ему, вызывая интенсификацию, а следовательно, и осложнение крестьянского хозяйства, которое, в свою очередь, увеличивает разноценность полевых угодий. Даже одно прекращение общности севооборота, не повлекшее еще за собою заметного усовершенствования хозяйства, ставит серьезное препятствие развитию землеустройства.

В силу изложенного значение культурности сельского населения для развития и радикальности землеустройства зависит главным образом от той степени влияния, какое она успела оказать на усовершенствование сельскохозяйственного промысла. Чем сильнее это влияние, тем неблагоприятнее оно для развития землеустройства, которое поэтому в старокультурных странах распространяется чрезвычайно медленно, принимая при этом по мере поднятия культуры все менее и менее радикальную форму». Заключение несколько неожиданное, но за ним — опыт.

Далее, следует подчеркнуть особую важность самой деятельности землеустроителей. Кофод придавал очень большое значение их «способности... ясно и толково объяснять крестьянам суть и значение землеустроительной реформы и умению... целесообразно и справедливо проводить ее в жизнь»24.

Совсем не исследовано влияние такого обстоятельства, как степень осведомленности крестьян о реформе вообще и об изменениях в ее программе, в частности. Увы, проблема коммуникации между Властью и подавляющей частью населения при полном отсутствии радиофикации всей страны практически не изучена, а ведь это очень важный сюжет, и не только для начала XX в. Замечание Кофода: «всего только год действует это право (право требования отдельными селениями или частями селений выдела их доли из общественного надела вне зависимости от согласия остальной части общества или селения) и нужно предполагать, что оно еще не сделалось общеизвестным»25, — проясняет в этом плане многое.

* * *

Итак, проведенный анализ статистики землеустройства демонстрирует следующее: мнение о том, что темпы реформы падают после 1910—1911 гг., лишено всяких оснований. Напротив, продолжался рост ходатайств по землеустройству всех видов, и групповых, и единоличных. Акты 1911 г. дали новый мощный толчок преобразованиям. Увеличение штата землемеров существенно ускорило сам процесс землеустройства. Начало несчастной войны сразу же ударило по реформе: многие чины межевого ведомства и члены землеустроительных комиссий были призваны в армию уже в 1914 г. Под ружье встали миллионы крестьян, среди которых, конечно, были и те, кто хотел воспользоваться услугами этих комиссий. Реформа умирала вместе со страной, которую она призвана была спасти. В 1916 г. деятельность землеустроительных комиссий прекратилась.

В свете вышесказанного ясно, что традиционное освещение хода реформы (мы не касаемся здесь материальных и иных проблем обустройства хуторян и отрубников, которые во все времена являются неизбежными спутниками масштабных преобразований) зачастую далеко от истинного положения вещей и не выдерживает самой снисходительной критики. Причин, по которым сложилась эта ситуация, немало, но некоторые следует выделить особо.

Главной из них представляется нежелание видеть теснейшую взаимосвязь и взаимообусловленность двух важнейших задач реформы. Конечно, стабилизация ситуации — в широком смысле слова — в стране была главной задачей, которую глобально пытался решить П. А. Столыпин. Однако аграрный вопрос по сути своей был неделим. То, что община препятствует подъему агрикультуры в стране и объективно ухудшает положение крестьян, компетентные люди прекрасно понимали и до 1905 г. Понимали они и то, что община в принципе — идеальный объект для революционной пропаганды. Но в 1905 г. выяснилось, что община заодно еще и способствует бунту, укрупняет масштабы аграрной революции. Отменил ли этот факт первое знание? Нет. Напротив, 1905 г. подтвердил, что плохое состояние сельского хозяйства усиливало недовольство крестьян и было одним из стимулов к той же самой революции. Ведь бунтовали отнюдь не только малоземельные крестьяне, но и те, кто имел вполне достаточно земли даже при тогдашнем уровне агрикультуры. Поэтому политические задачи реформы, в том числе и подрыв влияния общины, были неотделимы от решения сугубо, казалось бы, хозяйственных задач, в частности, изменения условий землепользования.

Как известно, «народная ненависть» (на этом условном термине я не настаиваю) к тем, кого крестьяне считают виноватыми (их можно условно назвать «угнетателями», а можно просто иными или как-то иначе), рано или поздно во многих странах как-то прорывается и народ пытается дружно мстить и за предков, и за себя, и «просто так». Это одна из констант истории. В латентном виде она есть почти везде и почти всегда. Накал ее может колебаться в зависимости от социального «самочувствия» субъектов ненависти, или — что то же самое — от уровня недовольства окружающей действительностью, которая эту ненависть может обострять, стимулировать или, напротив, отодвигать на периферию и т.п.

Типологически едва ли не главный вопрос тут в мере потрясений, в количестве пролитой крови. Это может быть Великая Французская революция, а может быть, скажем, революция 1848— 1849 гг. в германских землях. Страна может оставить в стороне французский вариант, прорепетированный когда-то в России под прозаическим названием «Пугачевщина», а может и не пройти мимо него. 1905 год недвусмысленно показал, что это вполне реальный вариант.

Но история так «устроена», что эта ненависть может прорваться, а может и не прорваться (это зависит от многих причин, в том числе и от силы Власти в данный конкретный момент), хотя до конца никуда не исчезнет. Однако если возможность прорваться возникла — она непременно будет реализована, что и случилось в России. Аграрные беспорядки начались, напомню, сразу после Февраля 1917 г. И никакие хутора этого не изменили и не могли изменить — притом не только в России. Остались ли бы все крестьяне в общине или нет к 1917 г. — исход был бы таким же (а вот если бы реформа, подобная Столыпинской, началась в том или ином виде раньше — это еще вопрос). И удивляться тут нечему. Посол Франции в России Бомпар писал в своих воспоминаниях по этому поводу: «Русский крестьянин, которого слепое правительство удерживало в рамках аграрного коммунизма, наконец к этому привык и требовал распространения его на всю землю российскую, вместо того, чтобы требовать его устранения»26. Деформированное общественное сознание (и носители Власти) десятки лет после реформы 1861 г. пестовало общину как цветок в оранжерее, препятствуя нормальному, естественному ходу событий, готовя тем самым почву для революции, и подготовило ее.

Комплекс реформ П. А. Столыпина, в том числе и аграрная, был рассчитан на «20 лет покоя внутреннего и внешнего», за которые, возможно, выросло бы поколение с иными, чем у отцов, ценностями, а не на условия тотальной войны, в которую была втянута не готовая к испытаниям, разлагавшаяся страна, деморализованная собственной Властью. «Покоя внешнего» не случилось. Как можно считать, условно говоря, что прибор оказался плох, если нарушена инструкция по его использованию? Это странная логика.

Россия вполне могла миновать революцию, которые случаются после проигранных войн. Понятно, что, начнись война на два-три года позже, ее результат для России мог быть иным. Но... миллионы людей оказались в зависимости от пальца Гаврилы Принципа.

И недорого стоит злорадство по поводу того, что не успевшие всерьез «себя осознать» хуторяне громили и грабили в 1917 г. помещиков так же дружно, как и общинники. Это ровно ничего не говорит о том, верно ли были задуманы преобразования, правильно ли они реализовывались. Реформа в данном случае похожа на ту работу, половину которой не показывают окружающим. Статистика ставит на место все заклинания о «провале» реформы и дает им настоящую цену.

Реформа П. А. Столыпина должна была при прочих равных снизить вероятность прорыва «народной ненависти». Однако рассматривать преобразования только через призму грядущей и состоявшейся революции — «неправильный метод», как говорил В. Б. Шкловский.

Следующий и также очень важный фактор, формирующий восприятие Столыпинской реформы на протяжении всего XX в. — народническое, по самой своей сути, восприятие всей российской аграрной проблематики. Правда, у многих исследователей оно странным образом сочеталось с удовлетворением по поводу развития капитализма. Эта линия в историографии идет с дореволюционных времен и не закончилась по сию пору.

«Нищета, забитость, вымирание, психическое притупление — вот как (очень ошибочно) народническая мысль все чаще начинала характеризовать русскую деревню. Это было даже нужно — так как казалось, что, говоря о нищете деревни, люди борются с ненавистным политическим строем; это было тупое оружие русской интеллигенции в ее руках против правительства. Почти преступно-официальным считалось и не разрешалось экономически-оптимистично смотреть на русскую деревню. Разговор о "прогрессивных течениях" русской деревни звучал каким-то диссонансом в этом настроении; "надо удивляться, что оно живет и сохраняется при таких условиях" — почти в этих словах писалось тогда о крестьянском хозяйстве»27. Достаточно прочесть эти строки Н. П. Макарова, написанные в 1918 г., чтобы увидеть многое из того, на чем была построена в эмоциональном смысле советская историография аграрного развития пореформенной России.

Макаров дает убийственную характеристику восприятия российской интеллигенцией слоя «трудовых хозяйств»: «Его или не замечали, когда усиленно "вообще оплакивали" "разоряющуюся деревню", или замечали, но сердито тыкали в него "ненавистным" словом "буржуазия", с социальным умилением в сердце подходя к деревенским низам, к действительно полуразвалившейся части деревни. Сколько нездорового социального чувства во всем этом; как сильна социальная извращенность в этом чувстве внутренней этической враждебности по отношению к здоровому крестьянскому хозяйству и матерински болезненной любви к полуразвалившемуся хозяйству! (курсив мой — М. Д.) Это такая же извращенность, как если бы мы к здоровым физически и духовно людям относились враждебно за их здоровье, а к больным относились бы, наоборот, "любовно". Это не значит, что надо забросить больные хозяйства, — нет, для них должно быть сделано все, что может быть сделано, чтобы дать им выход в ту или иную сторону; но это означает, что здоровое хозяйство должно нас радовать, если угодно, даже вызывать хозяйственно-этические и эстетические переживания»28.

Эти глубокие и точные мысли высказаны одним из лучших отечественных специалистов по сельскому хозяйству более 80 лет назад, когда аграрный вопрос в России, по сути, был уже решен. А как все это знакомо, не правда ли? Увы, мало что изменилось за три четверти века — и какого века! Вот и в наши дни слышны все те же «старые песни о главном» — об общине. Все тот же примат проблемы распределения доходов в российском сельском хозяйстве над проблемой производства народного богатства. Все те же набившие оскомину возгласы на тему «недоедим, а вывезем», все тот же поверхностный взгляд (с эсеровским прищуром) на сложнейшие проблемы отечественной истории, все те же лексика и уровень аргументации, что и в учебниках истмата для техникумов.

Отсюда, конечно, и этот снисходительный тон по отношению к выходцам из общины. Один из канонов обычного народнического (т.е. во многом и советского) восприятия аграрных проблем заключается в том, что в качестве эталона явно (и неявно) принимаются якобы беззаветно любящие общину крестьяне коренных великорусских областей — типичная «городская теория», по меткому выражению Кофода. Указывая, что наибольший процент выходов из общины дали, в частности, губернии Северо-Запада, авторы замечают, что «здесь сказалось влияние Прибалтики» (т.е., что-то «ненатуральное», «ненастоящее»). Потом со слегка пренебрежительной интонацией говорится о крестьянах Украины, о выходивших из общины малоземельных, вдовах, сиротах, стариках.

Иногда даже неясно, относятся ли кулаки и небедные выходцы из общины к русскому крестьянству, т.к. считается, что «основная масса крестьян» осталась равнодушной к реформе. С белорусами и украинцами ситуация как бы ясна, но с точки зрения национальной принадлежности с крестьянами Новороссии сложнее, а с саратовскими и самарскими, десятками тысяч выходившими на хутора и отруба, и, что характерно, без всякого влияния Прибалтики, в этом плане как-то непонятно.

Сочувствие традиционной историографии — странным, на первый взгляд, образом на стороне «полуразвалившейся части деревни», а не тех, кто хотел попытать счастья и изменить свою жизнь. Странность, впрочем, тут кажущаяся. Есть, конечно, свой легкий шарм (неестественность, впрочем, тоже) в том, что и эсеры, и «околокадетская публика», и традиционная советская историография в важнейшем концептуальном вопросе российской жизни стоят по одну сторону баррикады с Плеве и всей крайне правой частью Третьей Думы. Конечно, все они «любили» (и любят) общину по-своему и интересы в этой любви преследуют личные, и все же... Традиционной историографии, в числе прочего, удобно тянуть пунктир от общины к колхозам, уверяя, что они ее прямые наследники.

Итак, вольное или невольное нежелание понять неделимость аграрного вопроса, затруднительность дифференциации политики и экономики в реальной жизни российской деревни начала прошлого века, во-первых, и неонародническое восприятие этой проблематики, во-вторых, — вот лишь две из основных причин современной историографической ситуации.

Обратимся теперь к другим претензиям в адрес Столыпинской аграрной реформы. Можно ли безоговорочно утверждать, что она осуществлялась «революционным путем», «сверху»? Такой большой и важный вопрос, конечно, нельзя подробно рассмотреть в небольшой статье. Однако можно попытаться охарактеризовать некоторые его составляющие.

Вообще говоря, нужно обладать весьма чувствительной гражданской совестью, чтобы в самом конце российского XX в. (с его 30-ми и иными годами) упрекать Столыпинскую реформу в насилии. Впрочем, у каждого времени свои представления о том, что такое насилие. Относительно реформы этот вопрос, надо сказать, непредвзято специально не исследовался.

За последние годы историографическая ситуация изменилась. Вот что пишет по поводу легитимности реформы В.В.Дроздов: «Аграрное законодательство отличалось преемственностью по отношению к законодательству предшествующего периода... Думается, что разрушение общины в ходе Столыпинской реформы нельзя односторонне трактовать как насильственное. Напротив, законодательство (во всяком случае, в первые годы реформы) в достаточной степени считалось с желаниями крестьян и допускало многообразие форм землепользования и ведения хозяйства. Крестьянин мог выходить из общины, а мог и не выходить. Однако важным было то, что община уже не могла удержать в своем составе лиц, вознамерившихся укрепить землю в собственность, выделить причитающиеся им участки в хутор или отруб»29. Тут можно добавить лишь, что и в последующие годы правительство старалось избегать реальных (а не мнимых, которые были и будут всегда в таких случаях, и не только в России) упреков в насилии. Это отразилось и в документах 1911 г., начавших второй этап реформы.