Глава 14. Судебники и право крестьянских переходов

Однако М. А. Дьяконов, придерживавшийся теории безуказного закрепощения и изучавший практику крестьянских «отказов», сомневался в том, что правом отказа в период судебников, могли пользоваться все крестьяне. Он заметил, что, с одной стороны, Судебник говорит об условиях перехода, обязательных для крестьян вообще, и не делает при этом изъятия для тяглых крестьян. Отсюда как будто можно заключить, что тяглые, как и нетяглые крестьяне, пользовались правом перехода в Юрьев день. С другой стороны, мы располагаем рядом известий, запрещающих «звать», «призывать», «называть» крестьян-тяглецов и разрешающих «называти» к себе только от отцов детей, «от братей братью, от дядь племянников и от сусед захребетников». И эти известия относятся ко времени-действия судебников (от начала XVI в. до 1580-х годов).2

Более решительно высказался Д. Я. Самоквасов. Он считал, что податные люди были прикреплены к тяглой земле задолго до судебников, статьи же судебников о крестьянском отказе касались только вольных людей.3

Б. Д. Греков, как мы видели, противопоставлял старожильцев и новопорядчиков.4 Он полагал, что грамоты середины XV в., разрешавшие выход в Юрьев день, имели в виду «не тех крестьян, которые прочно жили на своих участках за землевладельцами, а другую часть сельского населения, более подвижную— новоприходцев». Рассмотрим взгляды Грекова на переходы по судебникам. Вслед за М. А. Дьяконовым он говорил, что правило судебников «подлежит растолкованию»: с первого взгляда может показаться, что статьи о крестьянском выходе не касаются крестьян-старожильцев. Но отсутствие в судебниках оговорок на этот счет, а главное, известия вотчинных архивов о выходах приводят Б. Д. Грекова к мысли о том, что «право на выход всех категорий частновладельческого сельского населения в течение первых трех четвертей XV в. остается непоколебленным». Таким образом, получается, что судебники распространили права перехода на категорию старожильцев, которые еще в середине XV в. этим правом не пользовались. Впрочем, вывод об ослаблении в период двух судебников крепостнических уз Греков прямо не формулирует.5

Л. В. Черепнин, написавший в 1952 г. комментарий к Судебнику 1497 г., расценил ст. 57 о крестьянском выходе как «значительный шаг по пути юридического оформления крепостнических отношений».6 Однако его суждения нельзя признать однозначными. Л. В. Черепнин считал постановления жалованных грамот XIV—XV вв. о старожильцах одним из ранних образцов крепостнического законодательства. И, поскольку старожильцы составляли, по его мнению, основную массу крестьянского населения феодальных вотчин и государственных земель, выходило, что до Судебника 1497 г. процесс закрепощения далеко зашел на Руси. В пределах каждого княжества феодалы могли свободно призывать на свои земли только тех старожильцев, которые уже когда-то на них жили, а также «безвытных людей», лишенных земельных наделов.7

И. И. Смирнов полагал, что схема закрепощения, выдвинутая Черепниным, внутренне противоречива. С одной стороны, автор «Образования Русского централизованного государства» говорит о запрещении перехода основной массы крестьянства, проживавшей в «своем княжестве» задолго до Судебника 1497 г., а с другой — отмечает, что норма Судебника о крестьянском отказе представляла собой дальнейшее ограничение и стеснение права крестьянского перехода. В этой связи И. И. Смирнов писал о «парадоксальности схемы Л. В. Черепнина». Смирнов считал условия перехода, установленные Судебником 1497 г., действительным ограничением ранее действовавшей практики, объясняя это ограничение широким распространением переходов, какое стало к концу XV в. угрожать экономике феодальной вотчины.8

Отвечая Смирнову, Черепнин писал, что для старожильцев введение Юрьева дня как государственного срока «отказа» означало «новую форму ограничения права переходов, более соответствующую условиям единого государства». Крепостнические отношения развивались не механически, а диалектически, и в оценке роли Судебника 1497 г. следует исходить из того, что «в целом для всего русского крестьянства это был шаг по пути усиления его феодальной зависимости».9

Ю. Г. Алексеев назвал подобную оценку ст. 57 Судебника Ивана III традиционной и небесспорной. Статья эта — «не новелла, это — "старина", которая теперь становится общерусской: существенных изменений в положение феодально-зависимых крестьян закон о Юрьевом дне не вносит».10 Правда, Алексеев признает, что Судебник 1497 г. превратил положение о Юрьевом дне в общерусскую норму. Не отрицает он, конечно, и новшество, относящееся к «пожилому». Таким образом, «новеллы» в Судебнике он все же находит. Но спорность оценки ст. 57 или, точнее, неясности, возникающие при ее трактовке, действительно существуют. И в этом отношении с Ю. Г. Алексеевым следует согласиться.

Требуют разъяснения по крайней мере два вопроса. На кого распространялась норма о Юрьевом дне: на всех крестьян или только на «похожих», не тяглых и не старожильцев? Каков был характер и цели введения «пожилого»? Для ответа на вопрос о праве перехода тяглых, «письменных», людей существенное значение имеет следующее дополнение, включенное в Судебник 1550 г.: «...а пожилое имати с ворот». Это значило, что только в том случае, когда крестьяне покидали расположенный за воротами двор и этот двор выходил из тягла, владелец мог требовать «пожилое». Когда же из двора выходили отдельные его жители (например, от отцов дети или от дядь племянники), платить «пожилое» не полагалось. Очевидно, переход нетяглых-«неписьменных» людей можно было осуществить без уплаты «пожилого». А право перехода с платежом «пожилого» касалось именно записанных в писцовую книгу дворовладельцев. И нет оснований говорить, что тяглые-«письменные» люди не имели права переходить в Юрьев день.11

Легальные переходы были приурочены к Юрьеву дню еще в жалованной грамоте Василия II и в грамотах периода княжения Ивана III Кирилло-Белозерскому монастырю. На том основании, что в некоторых из этих грамот говорится о разрешении перехода серебреникам, половникам и рядовым людям юрьевским (крестьянам, поселившимся в вотчине по договору-ряду в Юрьев день),12 Б. Д. Греков предположил, что до Судебника 1497 г. правом перехода в Юрьев день пользовались только новопорядчики.13 Однако право перехода14 из Кирилло-Белозерского монастыря в Юрьев день касалось в середине XV в. не только тех людей, которых Греков именовал новопорядчиками. Оно распространялось на всех крестьян монастыря.

В грамоте Ивана III 1463—1468 гг. ярославскому наместнику И. В. Оболенскому предписывается отказывать троицких крестьян в великокняжеские вотчины только «о Юрьеве дни». «А межи Юрьева дни бы есте оу них не отказывали никого»15 И здесь, очевидно, речь идет не только о нетяглых людях. Ведь трудно предположить, что до Судебника отказ в Юрьев день касался только нетяглых крестьян, а ст. 57 Судебника 1497 г. стала относиться именно к тяглым. То обстоятельство, что судебники говорят вообще о крестьянах, а не об инокняженцах, старожильцах, новиках и пришлых, не является случайностью. В период, когда завершается образование единого Русского государства, исчезновение юридических перегородок между этими категориями было вполне закономерным.

После 1477 г. формула о перезывании людей «изыных княжений, а не из моей вотчины» исчезает из жалованных грамот Симонову монастырю, после 1479 г. — из грамот Спасо-Евфимьеву монастырю, после 1481 г. — из хорошо сохранившегося фонда грамот Троице-Сергиеву монастырю, а в 1484 г. — из грамот Кирилло-Белозерскому монастырю.16 Под 1486 г. эта отмирающая формула фигурировала в жалованной грамоте Ивана III кормленщику Ознобише. А в относящейся к 1504 г. жалованной грамоте окольничьему Никите Сатину на слободу в приграничной Вяземской округе формула уже была такой: «...а кого Никита в ту слободу призовет жити людей из-за рубежа из-за литовского». В Тверском княжестве «из зарубежья» разрешалось перезывать крестьян до 1483 г., т. е. до самого его присоединения к Москве.17 То же происходило в Рязанском княжестве: последний рязанский великий князь Иван Иванович еще в 1519 г. давал льготы землевладельцам, которые «призовут людей из-за рубежа».18

В едином Русском государстве феодальные землевладельцы продолжали получать несудимые и тарханные грамоты, но инокняженцы, естественно, в них перестают фигурировать. В XVI в. единый термин «крестьяне» вообще заменяет категории инокняженцев, новиков и старожильцев, причем заменяет их не только в судебниках, но и в жалованных грамотах. Исследуя несудимые и тарханные грамоты этого периода, замечаем, что они перестают дифференцировать объем и сроки льгот, предоставляемых разным категориям местных и пришлых крестьян. В жалованных грамотах удельного дмитровского князя Юрия Ивановича, относящихся к первым десятилетиям XVI в., одни и те же льготы распространяются как на «христиан, которые живут» в польгоченных селах и деревнях, так и на крестьян, которые «в тех селех и деревнях учнут жити».19 В 1619 г. ямские деньги собирались и «з грамотчиков и с тарханщиков, и со льготчиков». Исключение было сделана для «живоначальные Троицы Сергеева монастыря вотчин». Сейчас нам важно отметить, что льгота распространялась на всех крестьян троицких вотчин, а не только на пришлых.. В жалованных грамотах Михаила Романова патриарху Филарету и в грамотах самого Филарета патриаршим детям боярским иногда прямо говорится, что податные льготы распространяются в равной степени на крестьян, которые «живут», и на крестьян, которые «впред учнут жити» в вотчинах.20

Чтобы убедиться в том, что в XVI—XVII вв. исчезают былые различия между объемом и сроком льгот, предоставлявшихся старожильцам и пришлым, следует подробнее остановиться на часто встречающихся в жалованных грамотах словосочетаниях: «имут жити», «учнут жити», «учнет жити людей», «учнет жити хрестьян», «учнут жити людей и хрестьян». Как мы видели, до Судебника 1497 г. старожильцы отличались от пришлых людей, которых грамотчик к себе перезовет, па объему и срокам льготы. Однако уже тогда формула «кога к собе перезовет жити людей» могла относиться как к тем, кто придет, так и к тем, кто уже жил в вотчине в момент получения грамоты. Во всяком случае, в ряде грамот после этой формулы говорится, что грамотчик «ведет и судит» «тех своих людей сам». Не приходится сомневаться в том, что эта право суда распространялось не только на тех, кто впоследствии «учнет жити», но и на старожильцев.21

После выхода Судебника формула «учнут жити» становится обычной для обозначения всех крестьян польгоченной волостки вне зависимости от того, являются ли они давними или новыми ее жителями. Иосифо-Волоколамский монастырь получил при Василии III и при Иване IV несколько тарханных и не-судимых грамот, которые освобождали жителей разных монастырских селений от дани, ямских денег, подвод, посошной службы и других государственных повинностей.22 В грамотах говорилось, что льгота дается людям, которые «имут жиги» за монастырем. Однако она предписывала не облагать польгоченные селения и не «прикладывать» их к податным сохам даже в тех случаях, когда «велено будет делать великого князя дело» всем селам светских и церковных феодалов-иммунистов. Ясно, что освобождение селений Иосифо-Волоколамского монастыря от специальных поборов и от включения их с этой целью в сохи касалось как живущих в селениях, так и впоследствии в них поселяющихся.

В 1536 г. Иван IV дал жалованную грамоту Симонову монастырю на села и деревни Дмитровского уезда. Льготы получали селения, которые монастырь ранее получил от вкладчиков и купил, однако о жителях этих селений в грамоте говорилось: «...хто у них в тех селех и в деревнях учнет жити». В 1538 г. Иван IV дал тому же монастырю жалованную грамоту на селения в Костромском и Рузском уездах. И тут льготу получали те, «хто у них в том селе и в деревнях учнет жити». Но льгота, конечно, относилась ко всем жителям селений. К ним, а не только к будущим пришельцам могли относиться слова: «...также мои князи, и бояре, и дети боярские, и ратные, и всякие ездоки в их селе и деревнях в монастырских не ставятца...».23

Мы встречаем немало других жалованных грамот XVI— XVII вв., в которых точно так же говорится о всех крестьянах польгоченных селений, хотя именуются они людьми, которые «учнут жити».24

Термины «старожильцы», «окольные старожильцы», «тутошние старожильцы», «люди добрые старожильцы» сохраняются в делах об отделе и размежевании земель и в судных делах, особенно при решении поземельных конфликтов в XVI— XVII вв.25 И Соборное уложение 1649 г. (гл. X, ст. 235) предписывало «сыскивать» спорные земли не только писцовыми книгами и всякими крепостями, но и «старожильцы и окольными людьми». Но старожильцы как социальная группа, отличающаяся от пришлых крестьян иным объемом льгот, предоставляемых тарханными грамотами, исчезает. Однако делать вывод, что пришлые крестьяне в XVI—XVII вв. никогда не отличались от уже проживавших в вотчине феодала людей, нельзя. И в XVI, и в XVII вв. передвижения крестьян были широко распространенным явлением. А в последней четверти XVI в. и в первые два десятилетия XVII в. они приобрели такой размах, какого, очевидно, никогда не достигали с времен монгольского нашествия.

В этих условиях землевладельцы стремились заполучить в свои владения работников, привлекая их временными льготами, ссудой и подмогой. В одном судном списке, относящемся к 1504 г., мы находим упоминание о льготных грамотах крестьянам от игумена и братии Троицкого Калязина монастыря. В ней говорилось об их временном освобождении от владельческих повинностей.26 Но льготы, предоставлявшиеся землевладельцами пришлым крестьянам в XVI—XVII вв., отличаются от льгот тарханных грамот XIV—XV вв., во-первых, тем, что они давались частными землевладельцами и не носили поэтому характер государственной правовой нормы (не имели юридического значения), а, во-вторых, ссуду и подмогу в условиях усилившегося податного гнета нередко приходилось давать и пришлым, и непришлым.27

Скудных крестьян в XVI—XVII вв. нередко переводили в бобыли с соответствующим сокращением владельческих и государственных повинностей. Но и такой перевод не был характерен для одних пришлых. Таким образом, можно говорить об исчезновении особых юридических категорий как инокняженцев, так и старожильцев.

Право перехода в Юрьев день, постепенно распространявшееся во второй половине XV в., было в конце века признано законодателем общей нормой, так как вместе с требованием уплаты «пожилого» представлялось наилучшим в условиях противоречивых и сталкивающихся интересов разных групп и представителей господствующего класса. Эти нормы казались соответствующими коренным интересам государства.

Без крестьянских переходов землевладельцы были не в состоянии заселять пустые дворы и деревни, колонизовать неокультуренные земли и поднимать таким образом свои доходы. Но из-за переходов они сплошь да рядом теряли тяглецов, а вместе с тяглецами и доходы. Землевладельцам было выгодно, чтобы крестьяне к ним приходили, и невыгодно, чтобы крестьяне от них уходили. Если в период раздробленности при переходах инокняженцев землевладельцы внутри своего княжества не испытывали ущерба, то с конца XV—XVI вв. положение усложнилось: выгода для одних оборачивалась ущербом для других. Нужно было искать компромиссное решение, и авторы судебников 1497 и 1550 гг. такое решение нашли.

Переходы были разрешены только после окончания уборочных работ, когда старый владелец имел возможность взыскать с крестьянина повинности. Немаловажную роль призвано было сыграть и «пожилое», смысл которого мы видим в компенсации (хотя бы частичной) ущерба землевладельца от переходов его крестьян.

Какова природа «пожилого»? Для историков, считавших крестьян XIV—XVI вв. бродячими арендаторами, ответ был ясен и прост: «пожилое» — арендная плата за пользование усадебными пострайками, нечто вроде квартирной платы крестьянина землевладельцу. Однако такая трактовка вопроса вызывала недоумение даже у тех историков, которые ее придерживались и проповедовали.

М. А. Дьяконова смущало то обстоятельство, что годовая арендная плата за постройки взималась в размере четверти их стоимости, «чего нельзя не признать чрезмерно высоким». Обнаружив эту странность, Дьяконов так и не нашел ей объяснения. Еще большее недоумение должен был вызвать тот факт, что арендную плату свободный съемщик платил за те постройки, которые, как правило, возводились его собственными руками. М. А. Дьяконов, правда, писал, что «„пожилое" взималось, конечно, в тех случаях, когда крестьянин поселялся в готовом дворе».28 В тех же случаях, когда он сам возводил дворовые постройки, крестьянин якобы мог уходить без уплаты «пожилого». Но никаких фактов в пользу такой трактовки «пожилого» Дьяконов не привел. Даже в случаях, когда крестьянин-новоприходец получал двор с постройками, возведенными его предшественниками, он принимал обязательство старые хоромы «починивати» и новые «ставити». Между тем закон не сокращал размеры «пожилого» в соответствии с масштабами восстановительных и строительных работ, произведенных крестьянином.

Даже руководствуясь чисто формальными критериями, «пожилое» невозможно подвести под категорию арендной платы: ведь его платили не при пользовании усадьбой, а лишь при прекращении этого пользования, к тому же оно выплачивалось в равных размерах, вне зависимости от того, сидел крестьянин во дворе 4 года или 40 лет.

Слово «пожилое» происходит от слова «жить». «Пожилое» платили покидавшие свой двор жильцы. Но его "не платили арендаторы угодий, не имевшие в покидаемом феодальном владении двора. Это явствует из текста статей о крестьянском отказе, в которых говорится о дворах, платящих «пожилое», и из порядных на угодья, в которых никогда ничего не говорится о «пожилом».29 В отличие от арендной платы «пожилое» не выплачивалось систематически в процессе пользования двором. Наоборот, его нужно было платить лишь тогда, когда пользование двором прекращалось.

Закон учитывал, что, когда крестьянин уходил, он забрасывал свою усадьбу, двор становился пустым. Новый жилец приходил не сразу, за время пустоты рента не шла, а постройки приходили в негодность.30 «Пожилое» и являлось возмещением ущерба, который нес землевладелец от временного запустения двора.

При этом учитывалось, что восстановление двора было гораздо легче осуществить, если рядом с усадьбой стоял хоромный лес. В этом случае пришельцу, который сядет на место ушедшего крестьянина, можно будет предоставить меньшую льготу, и он сможет сравнительно быстро поставить хозяйство на ноги. Поэтому «пожилое в лесех» было ниже «пожилого в полех». Потеря землевладельца от ухода старожильца была более значительной, чем потеря от ухода новоприходца, не успевшего еще наладить хозяйство и возвести все дворовые постройки и платившего уменьшенные повинности. Поэтому судебники предусматривали уменьшенный размер «пожилого» для крестьян, просидевших в волостке всего год, два или три.

«Пожилое» являлось повинностью, соответствовавшей формам земельной собственности и внеэкономического принуждения, которые господствовали в России XV—XVI вв. Землевладелец не являлся тогда собственником крестьян, но был собственником всех земель, находившихся в их пользовании. Это относится и к усадьбе. Независимо от того, строили ли крестьяне свои избы и сараи, клети и сенники и другие постройки сами или получали их после прежнего жильца, в качестве собственника усадьбы выступал феодал. Крестьянский двор со всем его хозяйственным обзаведением был средством обеспечения доходов землевладельца. Для феодального хозяйства и права характерна поэтому ответственность крестьянина перед господином за состояние своего крестьянского хозяйства.

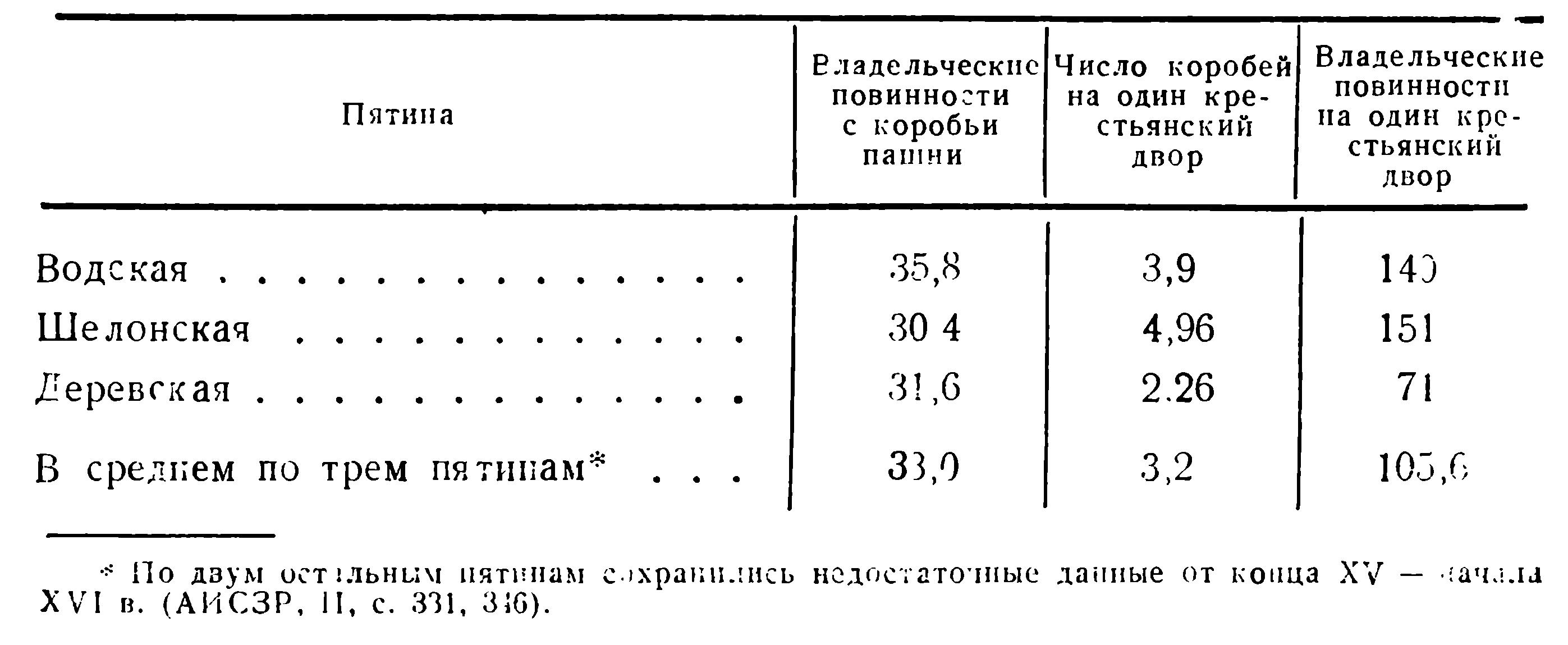

Таблица 15. Средние размеры владельческих повинностей в конце XV — начале XVI в. (в деньгах московских)

Тут-то и возникали специфически феодальные юридические основания для взимания «пожилого» при запустении двора.31

В какой же степени «пожилое» могло компенсировать потери, которые землевладелец нес в связи с крестьянским выходом? Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к Новгородским писцовым книгам, которые составлялись в то самое время, когда был принят Судебник 1497 г. Обработка содержащихся в писцовых книгах данных позволила установить средние размеры (см. табл. 15) владельческих повинностей с крестьянского двора в трех пятинах — Водской, Шелонской и Деревской.

Итак, в Шелонской пятине «пожилое», выплачиваемое крестьянским двором при отказе (полтина равнялась 100 деньгам), было в 1,5 раза ниже средних владельческих повинностей двора. Так дело обстояло, если двор находился близко к хоромному лесу. Если же он стоял «в полех», «пожилое» превышало повинности на 32%.

В Деревской пятине картина была иной. Здесь дворы были менее населенными, чем в Шелонской пятине, и имели значительно меньшую запашку (меньше учтенной писцами пахотной земли). Поэтому в Деревской пятине «пожилое в лесех» превышало на 41% средние годовые повинности двора. Если же двор стоял далеко от хоромного леса (здесь это, вероятно, бывало нечасто), «пожилое» превышало повинности почти в 3 раза.

В Водской пятине «пожилое в лесех» было ниже средних годовых повинностей на 40%, а «в полех» — выше на 70%. Если судить по небольшому числу сохранившихся источников, в Бежецкой пятине картина была схожей.

Итак, в Новгородской земле (без северной Обонежской пятины и колоний) «пожилое» либо было немногим ниже годовых повинностей, либо равнялось им, либо («в полех») превышало их в 1,5—2 и даже в 3 раза. Средний размер повинностей равнялся «в лесех» годовому, а «в полех» — двухгодовому доходу землевладельца от двора.

Таким образом, землевладелец, которому сразу удавалось заселить оставленный участок, мог без ущерба для своего бюджета освободить нового поселенца от уплаты повинностей на год или даже на два. Поскольку речь идет об окультуренном участке, а не об освоении целины, большие льготы и не практиковались.

Положение существенно менялось, если нового жильца долго не удавалось найти. В этом случае пустошь не приносила дохода (или небольшой доход, если сдавалась в аренду за фиксированную плату), постройки приходили в негодность, земля зарастала лесом, и новому поселенцу нужно было давать более продолжительную льготу, а то и подмогу.

Однако, обращаясь к Новгородским писцовым книгам, мы убеждаемся в том, что в конце XV — начале XVI в. количество дворов быстро возрастало. В Водской и Шелонской пятинах в промежуток времени между старым (конец 1470-х — начало 1490-х годов) и новым (середина 1490-х — середина 1500-х годов) письмом число дворов увеличилось примерно на 10%, а в Деревской пятине—почти на 22%. Правда, пустые дворы встречались во всех пятинах, что прежде всего объясняется крестьянскими переходами. Но, во-первых, пустых дворов было сравнительно немного, во-вторых, заселение пустых дворов в условиях быстрого роста населения не встречало, очевидно, затруднений в тех случаях, когда условия жизни в данной волостке были не хуже, чем в других. Следовательно, переход с выплатой «пожилого» не причинял еще в конце XV — середине XVI в. особого ущерба землевладельцам. Рачительный хозяин мало или вовсе не страдал от ухода крестьянина. Зато он выигрывал, перезвав к себе нового жильца на целину и увеличив тем самым свои владения и доходы. Видимо, это относится как к старым вотчинникам, так и к помещикам. У нас нет оснований считать, что только помещики были заинтересованы в праве перехода.32 До 1570-х годов в поместье давались не пустые, а населенные земли, а в создании слобод и распашке новых земель были заинтересованы все категории феодальных землевладельцев, причем у крупных больше, чем у мелких, было возможностей для привлечения новоприходцев. Нам представляется необоснованным предположение, что статьи судебников о крестьянском отказе отражали специфические интересы помещиков и были направлены против старого крупно боярского вотчинного землевладения.

Б. Д. Греков справедливо говорит, что источники XVI в. позволяют нам отчетливо видеть крестьян, переведенных от одного феодала к другому.33 Но был ли крестьянский выход, по Судебнику 1497 г., обязательно переводом работника, осуществляемым на средства нового господина, или это мог быть также уход крестьянина, предпринимаемый им самим и на свои собственные средства? Попытаемся это выяснить, опираясь на новгородские материалы, которые открывают значительно более широкие возможности, чем материалы, относящиеся к Центральным районам Руси. Определяя нормы, которыми надлежало руководствоваться при замене натуральных оброков денежными, правительство оценивало в конце XV в. коробью ржи в 10 денег новгородских. Соответственные оценки были установлены для других хлебов: овес — 5 денег, ячмень — 7, пшеница — 14 денег.

Несмотря на колеблемость коробьи, источники позволяют приравнивать ее приблизительно к 7 пудам ржи. Таким образом, в период принятия Судебника 1497 г. пуд ржи стоил в Новгороде около 1,43 деньги.

Учитывая соотношение озимой ржи и других хлебов в урожае, собиравшемся крестьянами, и цены на эти культуры, мы можем определить примерную цену условного пуда хлеба, получаемого крестьянами конца XV в. Эта цена равнялась 1,3 деньги новгородской.34 Как известно, новгородская деньга при Иване III была вдвое дороже московской.35 Таким образом, в переводе на московские деньги условный пуд хлеба должен быть оценен в 2,6 деньги. Чтобы получить полтину (100 денег), нужно было продать 38,5 пуда, а чтобы получить рубль (200 денег) — 77 пудов условного хлеба.

Средний размер запашки крестьянского двора в Новгородской земле (без северной Обонежской пятины) равнялся в конце XV — начале XVI в. 3,2 коробьи ржи в поле, или почти 9,5 га в трех полях. Такая запашка приблизительно соответствовала возможностям малой семьи (муж, жена и дети, не достигшие брачного возраста), если у этой семьи была одна лошадь.36 Принимая урожаи ржи за сам-4, мы можем полагать, что доход двора от хлебопашества составлял (после засыпки семян) примерно 140 пудов хлеба или 360 денег.

Таким образом, средний новгородский крестьянский двор мог, вероятно, при известном напряжении сил и средств и ограничении расходов на семейное потребление собрать полтину, необходимую для выплаты «пожилого в лесех».

Б. Д. Греков считал, что право перехода в массовом масштабе применялось только под влиянием больших общенародных бедствий. Голодовки, эпидемии, внутренние феодальные распри и войны заставляли старожильцев уходить и давали господину надежду на их возвращение. «Если бы уход старожильцев в данных случаях был протестом против жестокостей и несправедливостей хозяина, едва ли бы пришлось говорить о добровольном возвращении ушедших».37 Конечно, стихийные бедствия и военные потрясения могли служить толчком к перекочевкам, но у нас есть прямые указания источников на переходы крестьян-тяглецов из-за относительно тяжелых условий обложения и в поисках более благоприятных условий. Это явление не массовое, но распространенное.

В 1505 г. «прислал князь великий грамоту к дьяку своему к Обреску Иванову сыну Микитина, а велел описати да и оброку сложити с волостки, что была за Олешкою за Мякининым в поместье, того для, что писец Матвей Валуев положил на те деревни оброк тяжел, и иные деревни с того оброку запустели» в Новгородском уезде в Шелонской пятине в Сумерском погосте.38 По старому письму, в волостке было 26 деревень и 42 двора. К 1505 г. запустели 2 деревни и убыло 4 двора. В рассматриваемое время такая небольшая убыль дворов вызвала беспокойство правительства.

Иногда в писцовых книгах конца XV — начала XVI в. встречаются записи, что деревня пуста — «писана была обжею, а земли под нею полобжи», или деревня пуста — «писана была двема обжами, а земли под нею на обжу».39 Деревни запустели, так как на обжу оказывалось меньше пахотной земли, чем обычно приходилось в данном районе. При описании волости Буйцы Деревской пятины писец привел перечень запустевших деревень: «Д. над Шиговым пуста: писана была обжею, а земли под нею на полобжи. Печищо в Заходе: писано обжею, а земли пашенные нет. Д. Сельца пуста: писана была 2 обжами, а земли под нею на полобжи».40 В перечне названо 10 запустевших селений, из них в девяти обежное тягло не соответствовало земельному наделу.

В писцовых книгах есть описание имений, в которых, между старым и новым письмом были значительно повышены повинности и числилось немало пустых дворов.41 Крестьяне не уходили с насиженного места без острой необходимости, потому что процесс хозяйственного обзаведения на новом месте был сопряжен не только с огромными трудовыми усилиямт, но и с неизбежными лишениями. Землевладельцы использовали свою власть с целью затруднить переходы крестьян-тяглецов. И все же крестьяне-тяглецы, несомненно, пользовались своим правом перехода, чтобы снизить бремя повинностей. Переходы и угроза переходов являлись одним из важнейших факторов экономического развития страны в XV — первой половине XVI вв., они сдерживали рост владельческих повинностей, побуждая феодалов к умеренности даже в условиях возрастающих потребностей господских семей.

Если первая половина статьи «о христианском отказе» касалась крестьян, издавна живших в волостке, то вторая половина относилась к крестьянам-новоприходцам. Со двора, заселенного за год до отказа, полагалось всего 25 денег «пожилого в лесех» и 50 денег — «в полех». В переводе на хлеб это составляло 9,6 и 19,2 пуда. Со двора, заселенного за два года до отказа, надлежало брать «пожилое», равное по стоимости 19,2 пуда («в лесех») и 38,4 пуда («в полех»). Со двора, заселенного за три года до отказа, следовало взыскать сумму, равную по стоимости 28,8 и 57,6 пуда. И лишь двор, заселенный за четыре года до отказа, платил такое же «пожилое», как всякий двор старожильца, издавна жившего в волостке и тянувшего все государственные и владельческие повинности.

Означала ли эта шкала «пожилого», что новоприходцы (у Б. Д. Грекова они фигурируют под именем новопорядчиков) находились в более благоприятных условиях, чем старожильцы, и пользовались большей свободой перехода по сравнению с этими последними? Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся выяснить, каковы были особенности экономического и податного положения новоприходцев. Некоторые из них жили в починках, учтенных писцовыми книгами конца XV — начала XVI в. Приведем типы описаний этих селений.

1. «Починок Онцифорик Петрушин, сел ново, пашни и дохода нет».42 Варианты такой же записи: «Починок Вожков, сел после письма: двор Давыдко Юрьин, без пашни»; «Починок Kopocт: двор Федорко Труфанов, пашни нет, сел ново, в обжы не положен».43 Под «доходом» тут понимается владельческий доход. До определенной поры «севший ново» крестьянин ничего не платил владельцу. Под «пашней» понимается окультуренная разделенная на поля запашка. Подсека писцами не учитывалась. Но «севший ново» крестьянин, очевидно, сразу принимался за расчистку леса и посев хлеба.

2. «Починок Жырятка: двор Фролко Костин, сеет ржи 2 коробьи, а сена косит 20 копен, пол-обжы; а дохода не шло: сел ново».44 Новоприбылое хозяйство уже располагает окультуренной пашней (около двух десятин в озимом поле), но еще пользуется льготой и не участвует в уплате повинностей, хотя и положено уже в обежный счет. Вариант той же записи: «Починок Ракитино на р. на Рокитне: двор Гридка Ивашкова, сусед его Демешка, сеют ржи 2 коробьи, а сена косят 20 копен, пол-обжи, а доходы с них нейдет, сели ново на лготе».45

3. «Починок остров Хоромина: двор Савошко да Лучка Ермолины, сеют ржы 3 коробьи, а сена косят 10 копен, обжа; а дохода с него нет: сидит на лготе».46 Новоприходец успел уже завести нормальное по размерам хозяйство (около трех десятин в озимом поле). Его хозяйство положено в обжу, что соответствует обычному обложению старинных крестьян. Однако льготные годы еще не прошли, и хозяйство пока не платит повинностей.

4. «Починок Омелово: двор Вахрумей да Захар Семеновы, пашни коробья, сена 100 копен, пол-обжи».47 Двор положен в обежный счет и участвует в отбывании повинностей. В волостке кроме починка была деревня, положенная в обжу. Владелец брал как с починка, так и с деревни половье из хлеба, «а ключнику доходу 4 деньги». Половье — очень тяжелая форма издолья, но в данном случае крестьяне имели относительно много сенных угодий, к тому же волостка расположена рядом с Новгородом и близ отличных рыбных угодий. Таким образом, повинности с починка нельзя оценить как очень высокие. Починок, в котором жило 2 семьи, имел всего 1 десятину озимой ржи, тогда как в находившемся тут же дворе старинного крестьянина жила 1 семья, имевшая около 4 десятин озимой ржи и платившая соответственно в 4 раза более высокий, чем починок, оброк издольем.

Во многих случаях починки участвуют в отбывании повинностей вместе со старинными деревнями, но, владея значительно меньшим количеством окультуренной пашни, чем деревни, они гянут повинности с относительно меньшей доли обжи и платят относительно меньше. Есть немало фактов, когда на двор в починке приходится в 1,5—2 раза меньше пашни, чем на деревенский двор. Часто двор починка был положен в полобжи, а деревенские дворы старинных крестьян — каждый в обжу.48 Бывали случаи, когда 2 и более починка тянут с полуобжи, тогда как большинство дворов в волостке тянут с целой обжи каждый.49

Когда жители починка сравнивались со старинными крестьянами в размерах окультуренной и учтенной писцами пашни и в размерах повинностей (и, таким образом, сами становились старинными крестьянами), исчезало определение их селений как починка. Поэтому в писцовых книгах конца XV— начала XVI в. почти, никогда не фигурируют упоминания починков старого письма. Починки, по старому письму, несомненно учитывались, но ко времени нового письма они уже назывались деревнями. Можно отметить любопытный случай, когда слово «починок» удерживалось в названии поселения, которое писец характеризует как деревню: «Деревня Волмоса починок».

Количество населенных пунктов и тем более дворов, возникших между старым и новым письмом, намного превышало число починков.50 И это объясняется не только переводом починков в разряд деревень по истечении льготного срока. Некоторые новые поселения, очевидно, сразу числились деревнями и не пользовались льготами. Так могло быть при разделе дворов зажиточных крестьян.

Но экономическое положение новоселов, прежде всего крестьян, заводивших починки, было обычно более слабым, чем экономическое положение старожильцов.51 Льготы, которые они получали, были совершенно необходимы, чтобы поставить хозяйство на ноги. Сокращенное «пожилое» новоприходцев соответствовало меньшим возможностям их хозяйства. У нас нет оснований говорить о большей свободе новоприходцев, севших на владельческую землю, по сравнению со старожильцами, о более легких условиях их перехода с места на место. Однажды порядившись к господину в крестьяне, новоприходец попадал в такую же зависимость от него, как старинный крестьянин. Новоприходец в период судебников отличался от старожильцов в экономическом отношении, но нельзя противопоставлять в юридическом отношении исстари живущих и привлеченных путем договора крестьян, как это делал Б. Д. Греков.52

Характеризуя Судебник 1550 г., Б. А. Романов и И. И. Смирнов отмечали консерватизм этого памятника и его близость к Судебнику 1497 г. Это наблюдение относится и к статьям о крестьянском отказе. Царский судебник уточняет понятия «двор» и «в полех», но сохраняет право перехода и «пожилое». Размеры «пожилого» увеличиваются на 2 алтына («в лесех» — на 12%, «в полех» — на 6%). В результате изменения веса серебряной деньги в 1530-х годах количество серебра в ней тоже сократилось на 12,8%,53 но этому обстоятельству нельзя придавать существенного значения. Для нас важен реальный курс денег.

Обращает на себя внимание тот факт, что денежные оценки Судебника 1550 г., как правило, нисколько не изменились по сравнению с Судебником 1497 г. Это относится к судебным пошлинам, которые получали окольничьи, дьяки, подьячие, печатники и другие представители великокняжеской администрации. Особенно показательно сопоставление указа «о езду», где определяется размер прогонных при посылках из Москвы в разные города государства. Размеры прогонных остаются неизменными. Если бы средние цены на хлеб и другие предметы потребления поднялись в первой половине XVI в. существенно, прогонные не могли бы остаться на прежнем уровне.

Но в XVI в. были годы, когда то в одном, то в другом районе хлебные цены подскакивали разительно. А. Г. Маньков показал, что уже в конце 1540-х годов на Двине рожь продавалась по ценам, во много раз более высоким, чем новгородские пены начала XVI в.54 Труд А. Г. Манькова и дополнительные разыскания Г. В. Абрамовича говорят о том, что после издания Судебника 1550 г. цены на хлеб, колеблясь, повышались,55 а в результате снижался реальный вес «пожилого». И происходило это как раз в те десятилетия второй половины XVI в., когда у крестьян появились дополнительные стимулы к уходу с насиженных мест, когда число пустых дворов и деревень возросло в огромных, временами катастрофических размерах. При таких обстоятельствах «пожилое» уже никак не могло компенсировать землевладельцам ущерб от переходов. Это обстоятельство должно учитываться при изучении проблем крестьянского закрепощения.

1Сергеевич В. И. Древности русского права, т. 1. СПб., 1909,. с. 266.

2Дьяконов М. А. Очерки по истории сельского населения в Московском государстве. СПб., 1898, с. 2, 8.

3Самоквасов Д. Я. Архивный материал, т. II. М., 1909, с. 14—15, 43—47.

4См. с. 180 настоящей книги.

5Греков Б. Д. Крестьяне на Руси. М.; Л., 1946, с. 826, 833—838.

6Судебники XV—XVI веков. М.; Л., 1952, с. 97.

7Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., 1960, с. 224.

8Смирнов И. И. Заметки о феодальной Руси XIV—XV вв. — ИСССР 1962, -Ye 3, с. 140—143.

9Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути развития феодализма. М., 1972, с. 248.

10Алексеев Ю. Г,. Некоторые спорные вопросы в историографии Русского централизованного государства.— В кн.: Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1983, с. 110.

11АСЭИ, II, с. 61—62, 81—82, 112, 124, 306; I, с. 263.

12АСЭИ, II, с. 82.

13 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси, с. 826.

14См. с. 187 и сл. настоящей книги.

15АСЭИ I с. 245.

16Там же, с. 371; II, с. 177, 398, 514; III, с. 144.

17АСЭИ, III, с. 200, 174, 183.

18Там же, с. 401, 360, 383.

19АФЗХ, I, с. 86—89.

20АФЗХ, III, с. 92, 106, 115, 325.

21АФЗХ, II, с. 11—12, 17, 21—22 и др.

22АФЗХ, II, с. 63, 76, 98, 133—134, 144, 162, 314, 321.

23АФЗХ. Акты Московского Симонова монастыря (1506—1613 гг.) Л., 1983, с. 58, 61.

24АРГ, с. 23, 28; АФЗХ, II, с. 28, 37, 51.

25АФЗХ, III, с. 49, 50, 112—113, 158, 186; АРГ, с. 115, 139 и др

26АСЭИ, III, с. 181.

27Говоря о сохранении в XVI—XVII вв. только судных старожильцев (понятых, «знахорей») и исчезновении особой социальной категории крестьян-старожильцев, следует все же напомнить, что в отдельных источниках, и при этом источниках иного происхождения, чем жалованные грамоты, старожильцы встречаются. Мы имеем в виду уже отмеченные выше записи в расходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря о людях, которые садились на пашню «в старожильцы». Люди эти не являлись возвращающимися на старое место крестьянами. Один из них перешел в старожильцы из бобылей, другой — из монастырских детенышей (см. с. 180 настоящей книги). Почему при переводе в крестьяне они были названы старожильцами? Мы полагаем, для ответа на этот вопрос необходимо учесть, что феодалы предоставляли иногда пришлым льготы. Так было и в Иосифо-Волоколамском монастыре. Переведенные в крестьяне бобыль и монастырский детеныш, очевидно, не получали такую льготу. Им предоставлялся надел, с которого сразу без льготных лет предстояло отягивать все повинности, падавшие на старожильцев. Именно это поравнение со старожильцами, ранее сидевшими на пашне, как и то обстоятельство, что они ниоткуда не приходили, породило формулу «сели на пашню в старожильцы».

28Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя древней Руси, изд. 3-е. СПб., 1910, с. 329.

29Труднее решить вопрос о «пожилом» в тех случаях, когда крестьянин подряжался в деревню или часть деревни на определенный срок (3, 5, 6, 10 лет) и за точно оговоренную годовую плату землевладельцу. То обстоятельство, что размеры платежа и сроки держания точно оговаривались договором, сближает его с договором аренды. Но крестьянин обязывался жить в течение договорного срока за землевладельцем и во дворе, стоящем на его земле. Он подчинялся сеньориальной власти землевладельца. Нередко оговаривалось также, что он обязывался «цареву и государеву дань и оброк, и службы, и всякие государевы подати с волостными людьми платити вместе» и «участвовать в волостных разметах» (РИБ, XIV, стлб. 91—115). Порядная грамота приобретала уже черты, сближавшие арендатора с жильцом. И мы не можем утверждать, что при такого рода поряде, устанавливавшем отношения, лежавшие где-то между отношениями землевладельца и арендатора и господина и тяглеца, «пожилое» не выплачивалось.

30При одном судном разбирательстве середины XVI в. новоприходец говорил: «...а перезвал меня, господине, Корежемского мон. старец Михайло потому, чтобы, господине, хоромы не опустошены были...» (РИБ, XII, стлб. 130).

31Можно провести параллель между «пожилым», которое взималось, если крестьянин оставлял двор в определенный законом срок, и неустойкой, которую землевладелец брал, если крестьянин не приходил и не возводил (или не приводил в порядок) двор в оговоренный порядной грамотой срок. Так, в 1581 г. Мелентий Макарьев порядился поставить себе на земле монастыря Успения Богородицы в Твери двор и платить затем с этого двора оброк. «А не поставлю яз Мелентей двора на монастырской земле и не учну жити, ино на мне Мелентии по сей записи 10 рублев денег» (АЮ, с. 197)..

32Ср.: Греков Б. Д. Крестьяне на Руси, с. 642—644.

33Там же, с. 724.

34АИСЗР, I, с. 40.

35Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1965, с. 64.

36Шапиро А. Л. Средневековые меры земельной площади и размеры крестьянского хозяйства в России.— В кн.: Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1969, с. 67—68.

37Греков Б. Д. Крестьяне на Руси, с. 631.

38НПК, V, ст. 423.

39НПК, И, ст. 346, 409, 527, 88; III, ст. 63 и др.

40НПК, И, ст. 823.

41Там же, ст. 418—419.

42Там же, ст. 48, 102, 111, 272.

43НПК, III, ст. 349; II, ст. 527.

44НПК, III, ст. 42; II, ст. 490.

45НПК, III, ст. 700.

46Там же, ст. 117.

47НПК, IV, ст. 9.

48НПК, V, ст. 273, 234, 139 и др.

49НПК, IV, ст. 214; V, ст. 253.

50Починками называли селения, которые возникали «на нове», но встречаются «починки на пустоши» (НПК, II, ст. 761). Очевидно, здесь речь идет о запустевших участках, успевших зарасти лесом.

51По подсчетам Г. В. Абрамовича, в Бежецкой пятине в 1545 г. в однодворных деревнях в среднем на двор приходилось по 4,09 коробьи, а в починках — по 1,5 коробьи, т. е. в 2,7 раза меньше пашни, причем из этого расчета исключено свыше 230 починков, вовсе не имевших пашни (АИСЗР, III, 234—235).

52Греков Б. Д. Крестьяне на Руси, с. 545.

53Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология, с. 144.

54Маньков А. Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI в. М.; Л., 1951, с. 104—108.

55Абрамович Г. В. Новые источники по истории хлебных цен в России XVI в. —ИСССР, 1968, № 2, с. 116—118.

<< Назад Вперёд>>