Весна

Под напев молитв пасхальных

И под звон колоколов

К нам летит весна из дальних,

Из полуденных краев.

К. М. Фофанов

При благосклонном участии дворников, весна в Москве уже почти сделана, – писал о наступлении марта литератор А. М. Пазухин. – Часть улиц, особенно та сторона их, которая освещена солнцем, почти освободилась от снега, тротуары совсем сухи, если это солнечный теплый день, и по ним, по этим широким сухим тротуарам, движутся вереницы нарядной самодовольной толпы. Преобладают светлые цвета, дамы щеголяют новыми шляпами, на мужчинах блестят цилиндры, и все точно переродились, точно другими стали.

Москва особенно весела и нарядна в первых числах марта, если он хорош, так как все, словно по мановению волшебного жезла, изменяется, все принимает праздничный нарядный вид, и все обыватели выползают из своих конур на свет Божий, вздохнуть весенним духом и согреться на ярком солнце, которого лишены обитатели неудобных, сырых и мрачных московских квартир».

«Делание дворниками весны» – выражение, вряд ли понятное современному читателю, – в минувшую эпоху действительно означало важную акцию. Суть ее заключалась в следующем: с наступлением устойчиво теплой погоды начальник полиции издавал приказ, согласно которому в течение трех дней дворники должны были очистить мостовые от снега и льда. Тем самым власть официально объявляла, что зима в городе закончилась, и обывателям вместо саней следует передвигаться по улицам на колесном транспорте.

В памяти московских старожилов сохранились воспоминания о том, как однажды «делание весны» превратилось в трагикомедию. Знаменитый своей строгостью обер-полицмейстер Власовский, обманувшись приходом тепла, довольно рано издал соответствующий приказ. Но в тот же день пошел снег. Напрасно дворники, подгоняемые трепетавшими перед начальством чинами полиции, выбивались из сил – снег валил не переставая. Только ходатайство городского головы избавило их от сизифова труда.

Справедливости ради стоит заметить, что стремление обер-полицмейстера поскорее «сделать весну» имело под собой вполне реальную заботу о благе горожан. Вот какие особенности московского переходного периода от зимы к весне запомнились А. Л. Пастернаку, брату поэта:

«Белый снег, не успев превратиться, как природой ему положено, в прозрачную воду, становился надолго еще сухим, серо-коричневым, рассыпчатым, как какой-то сорт сухой халвы. Слой такого – смешно называть его „снегом“ – покрытия улиц был значительным. Полозья саней глубоко врезались в него, ноги пешеходов также увязали в этой сухой россыпи.

Непонятно, откуда бралось так много песка и даже глины в этой «халве».

Вот таким, наполовину не снегом даже, таял покров улицы, и халва (так это и называлось тогда – по внешнему сходству) превращалась в своеобразное месиво, в какую-то темно-бурую, разной гущины, жижу. Как же не вспомнить тут, и в подробностях, в полной ясности картины, главную центральную площадь города – Театральную – в те дни, когда Москва была погружена уже почти везде в упомянутую жидкую грязь.

…Театральная в такие дни была для прохожих просто опасна; не многие отваживались ее пересекать, рискуя оставить в жидком месиве галоши, даже и ботики. В таком же виде, но, может быть, менее опасными, были и другие улицы тогдашней Москвы»[67].

Понятно, что это описание Театральной площади относится к самому началу XX века. В 1904 году ее пересекли трамвайные линии, а в 1910–1911 годах вместо плац-парада были устроены два сквера и соответствующее мощение.

Сто лет назад начало весны в Москве называли «демисезоном» и даже писали это слово на французский манер, через дефис. Это было время, когда на смену зимним заботам приходили новые – свои у каждой группы москвичей, что в изображении фельетониста «Русского слова» Власа Дорошевича выглядело так:

«– Деми-сезон, – заявляет узколобый „пшют“[68] с сильными «аппетитами» и ветром в кармане, – это время, когда нужно нести в ломбард шубу и брать оттуда демисезонное пальто!

– Деми-сезон, – лепечет хорошенькая дама, – это очаровательное время! В это время следует ежедневно покупать в пассажах весенние материи и вообще все nouveautes[69] наступающего сезона… Ах! Это прелестное время!

– Деми-сезон… будь он проклят! – мрачно говорит «муж своей жены», – это самое скверное время… Если бы я был законодателем, я в это время приказал бы закрыть все модные магазины и пассажи… чистейший грабеж!

– Деми-сезон, – меланхолически заявляет провинциальный актер, – это путешествие по пустыне Сахаре без провианта, черт возьми! В особенности когда этот деми-сезон совпадает с Великим постом…

– Деми-сезон – это довольно хорошее время… – оживленно потирая руки, говорит эскулап. – Знаете, за это время всякие этакие бациллы, микробы и микрококки, мирно дремавшие под снегом, выходят на свет Божий… Инфлюэнцы, грипп, бронхит и… гонорар…

– Деми-сезон, – ухмыляясь, говорит «дачный мужик», – время для нас самое развеселое! Потому дачник начинает наклевываться… Тут его, значит, и лови…

– Деми-сезон, – сердито говорят содержатели загородных ресторанов, – это время, когда нам приходится класть зубы на полку, – никого калачом не заманишь…

– Деми-сезон, – мечтает «дама от Максима», – это… это значит, скоро откроют летние сады…»

Если же говорить серьезно, то главным в жизни москвичей было то, что на весну приходились Великий пост и один из самых радостных праздников – Пасха.

«Москва постилась… – вспоминал И. И. Шнейдер об этом периоде. – Окна булочных были завалены длинными рядами слепившихся „постных жаворонков“ с запекшимися острыми и ломкими носиками и с криво посаженными изюминками вместо глаз. В кондитерских продавали разноцветный „постный сахар“».

По свидетельству мемуариста, среди его знакомых отношение к посту было разное: одни строго придерживались в течение семи недель всех суровых требований церковных канонов, другие постились лишь последнюю неделю, чтобы с легкой душой разговеться на Пасху. Находились и такие, кто постился дома, зато в ресторанах наверстывал упущенное.

Строгое следование правилам особенно было распространено в купеческих семьях, где полностью отказывались от «скоромного». Даже в кофе добавляли не натуральное молоко, а «миндальное» – приготовленное из орехов, а вместо сахара на стол подавали мед.

Начетническое отношение к соблюдению поста высмеивалось юмористами. Например, один из авторов журнала «Искры» («Муха») вложил в уста своего героя-купца такие слова: «Я на пост весьма сурьезно смотрю. По-моему, пост – первое дело. Не блюдешь поста, значит, ты вовсе негодный человек, потому в посте что? Плоти воздержание, очищение души и тела… Я насчет поста строг… Известное дело – человек и немощи человеческие имею, слаб телом и духом, но пост блюду…»

– Таа-а-к… икра хороша?

– Отменная-с…

– Не хуже масленичной?

– Лучше-с… Что свежая, что паюсная – жемчуг, а не икра-с…

– Ладно. По бочоночку маленькому, фунтов этак на пять, и той и другой…

– Слушаю-с…

– А балык?.. Ты мне и осетровый, и бело-рыбий покажи…

– Вот-с…

– Ага!.. Ну, что – ничего, добросовестный балык… Вот осетровый как будто не ян-тарист, а?

– Сохрани Бог! Прозрачней стекла-с, а это только сверху, – действительно затуманился. Воздух комнатный – потеет-с, опять же и ножом тронут…

– Давай и балыка… да и семги, – семга у тебя хороша. Ты мне ее вот этак, по хребту… понимаешь?

– Извольте-с…

– Ну, а капуста?.. Как у тебя в этом году насчет капусты?

– Похвастаться, Маркел Маркелыч, могу – на удивленье капуста – что кочанная на яблоках, что шинкованная салатная – редкостная. Опять же огурцы…

– Какие огурцы-то?

– Всякие-с… В дынях, арбузные, на черемуховом и дубовом листу…

– С чесночком?

– Всенепременно-с… И корнишоны-с нежинские на виноградном уксусе…

– Не штурмовские?

– Разве возможно-с! Разве могу я штурмовские любителю предлагать? У Штурма, можно сказать, фабричный препарат-с, а тут гастрономия. Прикажете-с?

– Пришли… капустки, пришли огурчиков и корнишонов твоих хваленых…

Хозяин придвигается к покупателю и переходит чуть не на шепот.

– Есть у меня для вас, Маркел Маркелыч, новинка-с…

– Какая?

– Чудесная-с… Персики соленые и ананасы маринованные…

– И хороши?

– Тают-с…

– Давай… это ты мне давай – и персиков давай, и ананасов. Ежели хороши, то это, братец, чудеснейшая вещь. А много у тебя?

– Не то чтобы очень много, но порядочно…

– Так ты того – попридержи. Очень-то не разбрасывай…

– Слушаю-с…

– Ну, а мелочь как? Маслины там, оливки, каперцы, шарлотка?..

– Первый сорт-с…

– Масла прованского не забудь.

– Как можно-с… У меня для вас, Маркел Маркелыч, да для генерала Знобишина осо-бое-с, специально выдержанное… А рыбы соль прикажете?

– Разве есть?

– Постарался…

– Молодец… Это ты молодец, рыбку соль я, братец, уважаю – с понятием рыбка, тонкая… А счет ты того – в контору…

– Слушаю-с…

– Ну, вот… прощай покуда… Да ты строго пост блюди, сохраняйся… Теперь ведь разврат этот всюду пошел…»

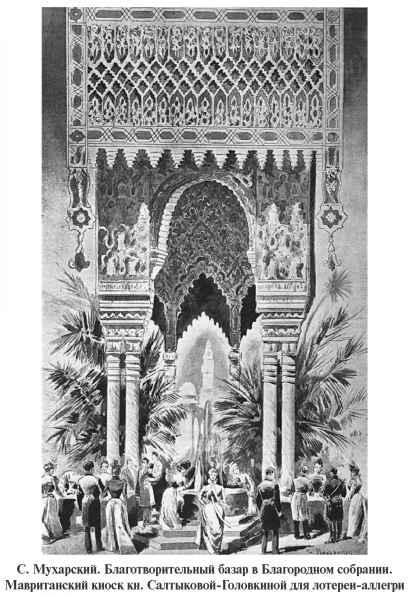

Среди важнейших событий в жизни Москвы в период Великого поста следует отметить Вербный базар – продажу разных вещей, доход от которой поступал в пользу благотворительных организаций. Обычно в число его устроителей входили представители дворянской и купеческой знати, а сам он проходил в Благородном собрании.

«Через Дмитровку перекинута вывеска базара, – описывала его газета „Голос Москвы“ в 1910 году. – Фасад и крыша собрания также увешены вывесками. Лестница убрана тропическими растениями и гирляндами хвои. У входной двери в вестибюле – павильоны с продажей в пользу об-ва детолюбивого и благотворительного, в пользу реформатской церкви.

Вестибюль обращен в русскую палату. Живопись декораций, убранство и освещение очень выдержаны. За чайным буфетом служат барышни в русских костюмах. При приеме пакетов для рассылки на дома служат мальчики, одетые в боярские костюмы. Здесь – оркестр гудошников и механическое пианино. Соймоновский и Гагаринский залы заняты киосками.

В угловом зале расположена итальянская таверна, устроенная попечительством Тверской части. В другом углу – изящный киоск «Под душистой веткой сирени», устроенный благотворительным обществом 1837 г. […]

Над большим залом парит громадный аэроплан, представляющий точную копию аэроплана Фармана. В центре зала эстрада, где продаются вещи, пожертвованные Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, – цветы, фрукты и т. д. Здесь же – кадки с сюрпризами.

Рогожское попечительство выстроило в зале обсерваторию в средневековом стиле. Нажатием кнопки разрешается загадка – на северном или южном полюсе должна появиться комета. Если играющий угадает, то комета действительно появляется и угадавший получает премию. Если же угадать не удалось, то в окошечке появляется юмористическая надпись. Здесь же устроена юмористическая фотография. Здесь же в обсерватории находится кабинет хиромантки.

В одном из углов зала – царство Шантеклера[70]. Здесь в кафе прислуживают дамы и барышни в костюмах Шантеклер. На эстраде устроена игра Шантеклер. При удачном выпадении шарика петух ярко освещается электричеством, а выигравший получает приз.

В другом углу белые медведи; здесь на ледяных глыбах сверкает шампанское.

В малом зале будет даваться детская комедия «Снежная королева», а вечером разнообразное кабаре. В курительной комнате устроен синематограф, в круглой гостиной – моментальная фотография».

Главной приманкой публики на Вербный базар служила «грандиозная лотерея-аллегри», т. е. «мгновенная» – с немедленным получением выигрышей. В указанный год в фонд лотереи поступило от благотворителей более четырех тысяч предметов. В их числе было около трех десятков крупных вещей большой ценности: вазы и ковры, пожертвованные императрицей Александрой Федоровной и ее сестрой великой княгиней Елизаветой Федоровной, а также «два ящика с серебром, две громадные картины известных художников, две швейные машины, пианино, золотая дамская цепь и т. п.».

Поскольку Вербный базар относился к числу светских мероприятий, то дамы из высшего общества принимали в нем самое активное участие. Например, газеты сообщали о торговле на славу «центрального киоска-аэроплана», где в качестве продавщиц сидели супруга градоначальника А. А. Адрианова и жена известного московского богача М. Ф. Марка.

Во время Великого поста Москва подвергалась настоящему нашествию провинциальных актеров, которые съезжались со всех концов России. По старой традиции, после окончания театрального сезона в Первопрестольной открывалась актерская биржа, где вершителями судеб артистов были антрепренеры, набиравшие труппы на новый сезон.

«Вторая неделя Великого поста – полуактерская неделя, – напоминал москвичам обозреватель журнала „Искры“, приступая к „зарисовкам с натуры“. – Зато третья – сплошь актерская. Кстати же, в Москве теперь открывается актерский съезд. Идешь по улице, куда ни поглядишь – бритые физиономии. Зайдите в любой ресторан, кто сражается на бильярде – опять бритый, но не всегда с бритым. Чаще партнером является купчик в зеленом или розовом галстуке и в таких модно-пестрых штанах, что, заметив их, собака за полверсты уже начинает чувствовать нервное расстройство.

В театральном бюро, на новом месте, – столпотворение вавилонское. Тут и те, которые приехали, и те, которые проехали (зайцами, значит!) по железным дорогам. Счастливцевы – любовники и комики и Несчастливцевы – трагики и благородные отцы вперемешку.

В толпе лицедеев мелькают господа антрепренеры. То с одним пошепчутся, то другого на сторону отзовут. Осчастливленные сейчас же начинают врать… Горячее время на актерском базаре: составляются труппы для летнего сезона. Боже сохрани остаться без ангажемента.

Первый любовник, великолепный блондин, но с физиономией несколько уже помятой и наглыми глазами, поправляя куафюру, говорит:

– Я вовсе об ангажементе не забочусь. За мною антрепренеры сами бегают. Меня публика знает и любит… Когда я играю, в бельэтаже и бенуаре – дамский цветник. Едва я попал в Москву, сейчас старые знакомства отыскались: одна коммерсантка тут из Замоскворечья и еще дамочки… даже очень видное положение занимает…

– Графиня какая-нибудь! – перебивает жирный субъект на роли благородных отцов.

– Графиня не графиня, а около того. Главное, влюблена в меня, как кошка. Мы познакомились на курорте… и денег предлагает сколько угодно.

– Гм, это хорошо! – говорит благородный отец. – Зачем, однако, ты, дружище, заходил сегодня в городской ломбард? Две пары брюк и один смокинг из узелка выкладывал для заклада?

– Врешь! врешь! это тебе показалось. Зачем мне трогать гардероб, всегда необходимый артисту и на сцене, и за сценой, когда у меня подарков и подношений бенефисных на несколько сот рублей лежит?

– Не знаю, лежат ли у тебя подношения, только в ломбарде я тебя именно видел. Сам кое-что отнес туда.

Сконфуженный первый любовник скрывается в толпе».

На время актерских съездов в своеобразный клуб служителей Мельпомены превращался ресторан «Ливорно». «Это маленький ресторанчик, который, обыкновенно, в мирное время посещается мирными обывателями, – характеризовал его в начале XX века очевидец событий, – он кормит за сорок копеек тех, у которых нет возможности обедать за рубль и больше. Великим постом этот маленький ресторанчик превращается в арену диспутов и громких состязаний наехавших со всей России актеров.

Со второй недели Великого поста «Ливорно» находится «на военном положении». Хозяин с тоскою смотрит на своих шумливых гостей, распорядитель не смыкает глаз в течение целых суток, то следя за порядком, то приводя в порядок нагроможденные стулья, сдвинутые с мест столы и даже потревоженный на своем основании бильярд. Тут гремят речи, раздаются монологи из всех трагедий и драм, тут российские Гаррики и Кины являют свой гений и свое беспутство. Шумно, людно и весело в ресторане. Вместе с речами льется вино, причем на первой неделе поста вино льется дорогое, а затем господа артисты ограничиваются водкой и пивом, доведя порции этих общеупотребительных напитков до минимума к началу страстной недели».

Юмористы, знакомя публику с «сезонными» анекдотами, «пересказывали» актерские диалоги, звучавшие в «Ливорно»:

– Эка невидаль!.. Меня в Царевококшайске в эту зиму тоже на руках вынесли…

– Со сцены?..

– М-м… нет… из буфета…

Или:

– Чэ-к!.. Вина и фруктов…

– Каких-с?

– Рюмку водки и огурец…

Близко знакомый с театральным миром того времени И. И. Шнейдер отразил в воспоминаниях некоторые житейские подробности формирования трупп на предстоящий сезон:

Другое дело, если муж был режиссером или «героем-любовником» с уже сложившимся провинциальным именем. Тогда жена легко проходила «принудительным ассортиментом», так же как и «второстепенный» муж при жене «на первом положении». Были и актерские семьи, таскавшие с собой детей, которые калечились жизнью в «номерах», театральными нравами, безалаберной учебой, вечными переездами…»

Московские газеты ежедневно помещали репортажи из актерского бюро, сообщая о ходе формирования трупп, размерах подписанных контрактов, судьбах звезд провинциальной сцены. Судя по этим сообщениям, в иной день «биржу» посещали более тысячи актеров. Порой не меньшими цифрами исчислялось количество оставшихся без ангажемента.

Иногда журналисты позволяли себе поразмышлять над судьбами служителей сцены. Несколько пафосный и мрачный по настроению, но, судя по всему, отражавший реалии времени очерк, посвященный актерскому съезду, появился в 1914 году на страницах «Голоса Москвы»:

«Каждый раз, когда я вхожу в театральное бюро, я не могу отделаться от чувства щемящей, гнетущей тоски.

Здесь «святое искусство» – на торжище, на рынке. Здесь котируются человеческие дарования, здесь меняются на деньги сладкие мечты о славе.

Сюда с надеждой робкой стучится молодое, еще не видавшее настоящей жизни сердце, в этих грязных, заплеванных стенах – сотни девушек, еще только впервые взглянувших на жизнь молодыми, ясными глазами; здесь юноши, пренебрегшие наукой и «буржуазной» жизнью; здесь старухи, мудрые и печальные, прошедшие всю многострадальную актерскую школу; бритые, потухшие лица, с глазами, не отражающими ровно ничего.

Сколько их здесь – убогих и нарядных, голодных и сытых, славных и безвестных, аристократов и париев.

Есть что-то стыдное, унизительное для человека в этом огромном торжище, в этом рынке искусства, святого ремесла. Мне трудно отделаться от этого чувства унижения свободного человека, железной необходимостью загнанного в эти мрачные стены.

Много женщин. Разве кто мечтает упорнее, страстнее о сцене, о шуме аплодисментов, чем женщина? Разве идет кто к сцене так стремительно и жадно, сжигая все позади себя, как девушка, как женщина, в переживания сценические, вымышленные вкладывающая богатую бурную душу и трепет подлинных страстей?!

На их лицах – неизгладимые следы бурно прожитых жизней. Судьбу каждой можно безошибочно прочесть по ее глазам – глубоким, затаившим настоящую правду ее короткой, но страстной жизни.

Движения их нервны, порывисты, стремительны; слова – беспорядочны, быстры.

А сколько настоящей дружбы и настоящей нежности в их встречах с друзьями. Как жарки поцелуи, как крепки объятия. Так в обыденной жизни не здороваются, так не блещут глаза, не горят огнем неподдельным.

Они все друзья – актеры и актрисы. Ни в одной среде не расточаются так щедро поцелуи и чувства, слова любви, преданности, дружбы.

Шумит бюро немолчным шумом.

Как легко теряется здесь собственное, индивидуальное; вошел – и тебя нет. Поди различи, узнай в этой огромной толпе, талантлив ли ты или бездарен, ремесленник или вдохновенный жрец, если ты безвестен, если в газетах никогда не было твоего имени, если за тобой нет никакого сезона.

Жутко».

В преддверии Пасхи актерский съезд завершался, и шумное племя актеров покидало Москву до следующей весны.

А горожане тем временем продолжали жить по привычному календарю. Многие москвичи, например, с нетерпением ждали 1 марта – в этот день происходил тираж облигаций внутреннего займа. Главным призом была более чем солидная по тем временам сумма в 200 тыс. рублей. Средние обыватели ею просто грезили. Для них это были не просто деньги, а скорее шанс волшебным образом изменить свою судьбу. Многие из них были обладателями одной-единственной облигации, купленной в рассрочку.

Некоторое представление о бушевании среди обывателей «первомартовских» страстей дает один из анекдотов на эту тему:

– Ваня, друг! Спасай!..

– Да ты что?.. Хватил лишку?

– Ничего не хватил, а спасай… У тебя и ночевать останусь. Ни за что домой не пойду…

– Да что случилось-то?

– А то, что женин билет не выиграл. Теперь ей лучше и на глаза не показываться – рвет и мечет… Я, брат, в прошлом году такой комплимент кувшином по физиономии получил, что три недели больным на службе рапортовался…

Можно вообразить отчаяние этих людей, когда после тиража в 1910 году стало известно, что 200 тыс. руб. достались банкиру Рябушинскому, да еще на билет, приобретенный им в числе ста других в кредит. Интересно, что и второй выигрыш, в 75 тыс. руб., также достался миллионеру – С. П. Елисееву. Вот уж поистине права народная мудрость: «Деньги – к деньгам».

Март в Москве был знаменателен и тем, что в этом месяце наступал новый сезон моды. В бытовой зарисовке, сделанной А. М. Пазухиным на эту тему, говорилось:

«Если обыватель холост и одинок, так эта забота сводится к тому, чтобы поехать в ломбард, „реализовать“ там шубу и на вырученные деньги купить весеннее пальто. Еще легче справиться с этим вопросом обывателю, у которого нет нужды прибегать к „реализации“ шубы, но если обыватель женат и если у него есть взрослые дочери, так „туалетный“ вопрос принимает острый характер.

Такой обыватель почти с ужасом смотрит на безоблачное мартовское небо и не приветствует яркое горячее солнце, а жмется от него, ежится и молит небо послать хоть еще на несколько недель снега и холоду.

Туалеты… Знаете ли вы, что такое туалеты?..

Нет, вы не знаете, что такое значит туалеты, если вы холост. Увидя идущую по солнечной стороне улицы нарядную даму в изящном весеннем туалете, вы любуетесь этой дамой; красивый светлый туалет ласкает ваш взгляд, особенно если дама хороша собою, и дальше этого эстетического чувства не идет ваша мысль, если вы холосты.

Мы не будем в деталях рассматривать эволюцию женской моды начала XX века, а остановимся лишь на одном эпизоде, относящемся к весне 1911 года. Именно тогда братья Альшванг объявили, что среди новых парижских моделей женского платья их магазин на Петровке получил jupes-culottes, или «юбки-шаровары».

Это новое дамское облачение было изобретено в столице моды портным Давидом. По сообщениям газет, имея вид шелковых шаровар, спускавшихся до щиколотки, с боковым разрезом, оно получило название «зуавского», «султанского» и «гаремного» костюма. «Юбки-шаровары» сразу же вызвали ожесточенные возражения со стороны художников, модисток, портних, а для фельетонистов и карикатуристов явились благодатной темой.

Один из венских врачей, специалист по женским болезням, осторожно заметил, что закрытая «юбка-панталоны» прекрасно предохраняет женщину от простуды и защищает ее от пыли, ветра и холода. При этом он тут же поспешил заявить, что с других точек зрения это новое облачение вызывает массу сомнений, а появление женщины в таких шароварах на улицах Вены вызовет громадное скопление народа.

Однако провидцем все-таки оказался доктор-пессимист. Венский корреспондент «Раннего утра» сообщал: «Когда на place Opera показались женщины-манекены в панталончатых юбках, их окружила запрудившая скоро всю площадь толпа. Послышались свистки, со всех сторон градом посыпались самые ядовитые замечания и насмешки. Несчастные женщины, смущенные и испуганные, не знали куда деться и напрасно старались прорваться сквозь обступившую их живую стену. Мальчишки вздумали даже устроить вокруг них хоровод. Когда же при содействии полицейских им удалось скрыться в воротах какого-то дома, то толпа еще долгие часы дежурила там в ожидании их сенсационного выхода».

Подобные картины наблюдались в других городах Европы, а в румынском Браиле модница, вздумавшая пройтись в «юбке-шароварах», пала от кинжала возмущенного молодого человека. В Киеве из-за «шароварных» беспорядков толпа перекрыла Крещатик так, что для ее разгона пришлось вызывать конных городовых.

Характерно, что среди активных гонителей jupes-culottes был официоз Ватикана Osservatore Romano. В свирепой статье, опубликованной на страницах этой газеты, говорилось, что ношение новомодных дамских панталон не только нравственно унижает женщину, но и должно исковеркать отношения между мужчиной и женщиной, «поскольку „юбка-панталоны“ совсем стушевывает границы между порядочной женщиной и… проституткой».

В «Третьем Риме», к счастью, появление экстравагантного наряда прошло сравнительно спокойно. Накануне прихода в Москву «юбок-шаровар» газета «Раннее утро» писала:

«Конечно, те дамы и дамочки, у которых ножки малы и красивы, руками и ногами ухватились за новую моду, но те (родиной таких является главным образом Замоскворечье), как писал один умный репортер-фельетонист, „удельный вес“ которых находится по ту сторону 8-ми пудов, естественно, будут презирать новую моду всеми фибрами своей страдающей ожирением души. […]

Новые юбки-шальвары будут так же дороги, как и прежние, и, кроме того, прибавится новый расход на изумительные ажурные чулки и вычурную обувь».

Появление в общественных местах дам, рискнувших вырядиться в jupes-culottes, не вызывало народных столпотворений и мобилизации конной полиции. Как о курьезе упоминали о них в городской хронике, да зубоскалили фельетонисты, вроде некого Аркадия Ирисова, опубликовавшего «почти правдивое» интервью с модницей:

«– Вообразите себе, – сказала наша прелестная собеседница, – я совершенно не подозревала, что в Москве такая масса ослов.

Мы сказали, что, со своей стороны, давно это подозревали, но не решались громко высказывать своих подозрений.

– Понимаете, не успела я показаться на Кузнецком Мосту, как штук двадцать этих милых, но назойливых животных окружили меня и так стали меня рассматривать, что мне поневоле пришлось уехать на извозчике домой».

Эпитафией «юбкам-шароварам» прозвучали уже в апреле 1911 года слова ведущих московских портних.

«– Кончено безвозвратно, – объявила Н. П. Мандражи, – умерли…

– Я дала себе честное слово не выпускать из моего ателье ни одной юбки-шаровар, – вторила ей В. В. Пантелеймонова. – И до сих пор держала свое слово… Я нахожу эту моду антихудожественной. И хотя в Москве и можно иногда видеть эти шаровары-юбки, но их носят самые мелкие демимоденки. Даже шикарные кокотки стыдятся их надевать…»

Приход апреля был знаменателен тем, что в первый день этого месяца москвичи традиционно старались разыграть знакомых. Для желающих мило пошутить 1 апреля на прилавках кондитерских магазинов появлялись наборы конфет с горькой или «зубодробительной», из брусочков дерева, начинкой.

Для других невербальных розыгрышей в заведениях вроде магазина на Большой Дмитровке «Заграничные новости. Фокусы и шутки» можно было приобрести необходимый реквизит. Например, «чихательный» или «чесательный» порошок.

Репортеру «Голоса Москвы», заглянувшему в этот магазинчик, продавщица, «бойкая девица», предлагала повеселить знакомых такими вещами:

«– Вот, не угодно ли, мосье, – „бабушкин вздох“ – очень интересная штука! Вы нажимаете пальцами эту игрушку, и получается „интимный звук“(!) – бабушкин вздох. Не нравится? Вот великолепное изображение человеческих экскрементов – прекрасное украшение для письменного стола. Тоже не нравится? Позвольте предложить вам ароматную клозетную бумагу-шутку. […] Видите эту подушечку? Вы незаметно кладете ее под сидящего, и подушечка издает звуки. Или вот прибор, который тоже подкладывается под тарелку, и тарелка начинает плясать».

Также для розыгрышей использовали «чернильные лужицы». Шутник помещал кусок жести, покрытый черным лаком, и опрокинутый пузырек из-под чернил на белоснежную скатерть или светлую обивку дивана, а потом наблюдал, как бледнеет от ужаса лицо хозяйки дома. На подобный же эффект был рассчитан набор «Разбитое зеркало». Мыльным карандашом гость наносил на трюмо линии, имитировавшие трещины, бросал на пол связку медных пластинок и поднимал крик, извещая о несчастье.

По воспоминаниям Б. И. Пуришева, в арсенале его отца, любившего такого рода розыгрыши, был «коварный кошелек»: «Его клали на стол в соседней комнате. Кто-то из гостей заходил туда и, движимый любопытством, открывал кошелек. Мгновенно из него вылетали монеты, рассыпаясь по всем углам. Улыбающийся отец входил в комнату в тот момент, когда озадаченный гость на коленях ерзал по полу, стараясь собрать эти „озорные“ монеты».

Мемуаристы упоминали о шалостях московской прессы, которая писала 1 апреля об аэроплане, спустившемся на Театральную площадь, или о сигналах, принятых с Марса. В 1910 году, например, «Голос Москвы» объявил об исчезновении с небосклона кометы Галлея, но тут же пояснил, куда делась звездная странница:

Среди первоапрельских шуток были и довольно злые. Если на Пасху москвичи посылали друг другу открытки с праздничными сюжетами: крашеными яйцами, куличами, желтыми цыплятами, то в «День дурака» почтальоны доставляли карточки «с намеками», а то и вовсе порнографические. Каково, скажем, было получить в семействе, где жена зачастила к врачам, открытку с таким рисунком: доктор приложил ухо к обнаженной спине дамы, а руками сжимает ее пышный бюст. При этом дама говорит: «Доктор, лечусь у вас уже полгода, но по-прежнему чувствую стеснение в груди». Понятно, что подобного рода послания неизбежно вызывали семейные скандалы.

Вблизи Чугунного моста

Городовой зевал уныло

И видел с своего поста,

Куда направилось светило…

Оно блеснуло вдалеке,

Среди таинственного гула,

Мелькнуло вниз, к Москве-реке,

И в ней случайно утонуло.

Так подтвердил городовой,

Четыре местные кухарки

И некий купчик молодой,

Проведший ночь в Петровском парке.

Он шел домой не без труда

И слышал сам (клянется смело),

Как взбаламутилась река,

И в ней комета зашипела…

Итак, доказано вполне,

Что, вдруг пропавшая для света,

В Москве-реке, на самом дне

Лежит Галлеева комета…

В 1913 году Светлое Христово Воскресение пришлось на 16 апреля. В Москве Пасха была одним из самых главных и любимейших праздников. Но даже во время него москвичи оставались верны некоторым своим привычкам. Об этом свидетельствует сделанное очевидцем описание Первопрестольной в праздничную ночь:

«В шесть часов прекратилось трамвайное движение, и постоянно раздражающий гул города, достигший особенного напряжения в предпраздничные дни, стал понемногу уменьшаться, и к восьми вечера Москва совсем затихла.

Поредела толпа, потемнели и опустели магазины, куда-то исчезли извозчики, затихли гудки автомобилей, и непривычная странно-величавая тишина опустилась над столицей. Часа два длилось это торжественное молчание, почти ничем не нарушаемое, ничем не тревожимое.

Около всех кремлевских ворот уже давка. Через Никольские ворота пускают только экипажи. Измученная, изнервничавшаяся полиция «просит честью» напирающих пешеходов идти в Кремль через Спасские ворота. Всем хочется скорей попасть к желанному месту, и толпа все увеличивается. Только немногие исполняют просьбу полиции.

Кто-то из более догадливых вскакивает на первый попавшийся экипаж и, несмотря на законное удивление сидящих, контрабандой проскальзывает в заветные ворота. Удачный пример вызывает подражания и протесты извозчиков. Полиция это заметила и зорко следит за такими пассажирами.

Стоящие опять через многочисленных парламентеров вступают в переговоры с полицейским офицером. Но он неумолим.

– Да ведь Спасские ворота рядом, – убеждает он.

На счастье толпы, офицер пропускает какого-то генерала с дамой.

– Это несправедливо! Мы все здесь равны!

И пока офицер делает попытку объяснить что-то, часть толпы прорывает «блокаду» усталых полицейских и мчится в ворота.

А экипажи тянутся непрекращающейся лентой.

Один из городовых замечает господина в котелке, примостившегося позади пролетки, и, снимая «лазутчика», усовещивает:

– Что это? А еще в шляпе! Словно Спасские ворота в Андроньевке!

Толпа растет и растет.

В самом Кремле уже трудно двигаться. Многие стремятся в «ограду соборов», где становится все тесней и тесней. Тесным полукругом оцепляют Успенский собор, чтобы получше рассмотреть величественный крестный ход.

В тихих беловато-голубых апрельских сумерках величаво высится колокольня Ивана Великого, тускловато золотятся приземистые главы Успенского собора. А за оградой весенние сумерки прорезываются ослепительно ярким разноцветным светом ракет, звезд и бураков[71], на мгновение освещающих темноватые волны человеческих голов, силуэты решеток и колокольни.

В гудящей, движущейся толпе начинают мигать ласковые огоньки тоненьких свечей.

Какое-то движение огоньков видно и на «Иване». Вот ярко вспыхнула пороховая нитка, за ней другая, третья, и тысячи огоньков заискрились, заблистали в темных пролетах колокольни, окружая сверкающими ожерельями главу «Ивана», отразились в золоченых куполах соборов.

Такие же веселые огоньки как-то сразу замелькали и в толпе и озарили своим дрожащим светом тысячи молодых и старых, но одинаково радостных лиц.

Через мгновение вспыхнула иллюминированная ограда пред Успенским собором, и властный, славящий воскресение и любовь гул первого удара старого «Ивана» зазвучал в тихом, напоенном влажными ароматами оттаявшей земли и распускающихся почек сумеречном воздухе.

За первым так же торжественно поплыл другой, третий, четвертый удар, и через минуту радостный звон, догоняя друг друга, понесся над Москвой.

Ему ответило Замоскворечье, еще где-то, и чрез несколько минут малиновый звон, быть может единственный во всем мире, наполнил тишину древней столицы.

Гул колоколов внезапно стихает, и над притихшей толпой заколыхались золотые хоругви крестного хода, послышалось пение, загорелись ослепительным светом пламенные бенгальские огни.

Вдали гулко «заухали» пушечные выстрелы, и опять торжественный красный звон загудел над Москвой.

Крестные шествия возвращались в соборы, а за ними, тесня друг друга, ринулась в храмы публика.

Кремль стал пустеть.

Многие по старому московскому обычаю шли заглянуть в храм Христа Спасителя и под низкие своды Василия Блаженного.

Но огромное большинство уже стремится домой, к пасхальному столу.

Полиции на улицах уже почти нет. Да она едва ли и нужна теперь, несмотря на то, что город живет полной дневной жизнью.

Мчатся автомобили, чокают подковы лошадей, догорают огоньки иллюминации церквей.

Единственная, быть может, в мире по своему великолепию, по своей красоте и религиозному трепету московская пасхальная ночь кончилась. Тихий весенний рассвет брезжит над столицей».

Первый день мая также имел для москвичей особое значение. По свидетельству мемуаристки Е. П. Яньковой, традиция отмечать в Сокольниках приход весны была установлена еще Петром I. На протяжении XVIII–XIX веков главными участниками этого праздника была дворянская (со временем и купеческая) знать. И хотя его традиционно называли «гулянием», центральное место на нем занимало катание в собственных или нанятых экипажах. Для всех желающих это была возможность похвастать перед окружающими богатством выезда или модными нарядами. В шатрах, разбитых близ Сокольнического круга, хлебосольные вельможи устраивали угощения. Пирующих веселили оркестры из крепостных.

«В Москве этот день считался полупраздником, официально по календарю он считался будничным днем, но некоторые торговцы производили торговлю только до обеда, а после обеда отправлялись на гулянье, которое происходило в Марьиной роще (до уничтожения ее), а главным образом в Сокольниках, где среди гуляющих преобладал рабочий, мастеровой люд, мещане, торговцы. Чувствовалось, что это был демократический праздник, и многие хозяева-ремесленники не сочувствовали ему – они сидели в мастерских, как бы сторожили, чтобы мастера не ускользнули на гулянье. Но стоило хозяину удалиться из мастерской на несколько минут, как два-три мастера, предварительно сговорившись между собой, быстро одевались и уходили в Сокольники. Там в этот день действовали карусели, качели, по роще ходили шарманщики и хоры русских песенников, чайницы у своих столов зазывали гуляющую публику попить у них за столиками чайку. Около чайных палаток дымились самовары, ходили разносчики с разными закусками.

Группы гуляющих располагались в роще прямо на траве, расставляли бутылки с напитками, раскладывали закуску и пели песни под гармонику – вся роща была заполнена звуками гармоник, песен, выкриками разносчиков, зазыванием чайниц».

В 1910-е годы «первомайские» гуляния наряду с Сокольниками проходили в Петровском парке, куда переместились катания. И если верить свидетельству очевидца, к тому времени они окончательно перестали напоминать пышные празднества былых времен:

«У всех остановочных пунктов трамвая толпы народа. Единственные в своем роде собрания под открытым небом, не запрещенные законом.

Уныло стою на площади у Страстного монастыря.

Один за другим подкатывают вагоны трамвая. Толпа бросается вперед, но останавливается при звуках охрипшего, неумолимого и непреклонного, как судьба, голоса кондуктора:

– Нет местов! Слазьте, господа! Нет местов!

Дзинь! Вагон трогается. Счастливые пассажиры стукаются лбами, но вид имеют победоносный и с презрением смотрят на нас, уныло стоящих посреди площади.

Еще вагон. Еще.

– Нет местов! Слазьте, господа!

Точно во всех вагонах поставлен граммофон с одной пластинкой.

Наконец каким-то чудесным, – пожалуй, не столько чудесным, сколько нелегальным, способом вскарабкиваюсь на площадку. Моя удача стоит шлейфа какой-то даме. Но a la guerre comme a la guerre. И потом я сам видел, как она только что сбила зонтиком цилиндр с головы какого-то очень солидного господина.

Надпись на площадке гласит: 7 мест. Я стою 21-й. Очевидно, можно вместить и невместимое.

Кондуктор свирепо на меня смотрит. По-видимому, хочет крикнуть:

– Слазьте, господин!

Но в глазах моих видна такая отчаянная решимость защищать занятую позицию до последней пуговицы на пальто, что кондуктор только машет рукой и берется за сигнальную веревку.

Дзинь! Поехали.

Кто-то извиняется:

– Pardon!

Кто-то, более экспансивный, ругается:

– Черти! Все ноги отдавили!

Из дальнего угла площадки кто-то спрашивает:

– Неужели все четыре?

Петровский парк.

Москва встречает «праздник весны». Весело, как в клубе самоубийц.

Чинно, один за другим, тянутся экипажи по кругу. А по краям дорожки, окаймляющей круг, неподвижная толпа. Стоят и смотрят. Смотрят молча, сосредоточенно, как по обязанности. За шпалерами наблюдателей сплошной стеной медленным шагом движется толпа. Томительно переступает с ноги на ногу. Минутами останавливается и стоит, тяжело дыша, притиснув друг друга, вдыхая пыль, нависшую в воздухе неподвижным облаком. Ни одного веселого лица. Ни живого слова, ни остроты. Куда уж тут острить!»

«Толкотня и в кофейной, – продолжается рассказ о „первомае“ в Петровском парке. – Пыль с круга долетает и сюда, осаживается на столы, в стаканы с кофе и чаем, на пирожки и пирожные, противно хрустит на зубах.

За экипажем экипаж

Катится по песку…

Mesdames, на сцену выход ваш!

Здесь нынче tout Moscou!

Меха, брильянты, кружева,

Душистые цветы…

Ей-ей, кружится голова

От этой суеты!

Цветы на гривах, на хвостах,

Цветы у кучеров,

И на изящных головах

Прически всех цветов.

Здесь высший свет и полусвет;

Торжественный разъезд;

Здесь рой божественных диветт[72]

Кафешантанных звезд.

на паре кровных рысаков

Сама диветта Ш.,

Мечта сановных стариков,

Обедов их душа!

А вот брильянтовым дождем

Залито декольте,

В автомобиле, за окном,

Сама диветта Т.

Ей удалось в счастливый миг

Составить капитал,

И интендантский поставщик

Пред нею трепетал. […]

Меха, брильянты, кружева,

Весь свет и полусвет!..

Пускай здесь пыльная трава,

Пускай природы нет,

Пускай туманной пеленой

Закрыт лазурный свод,

И пыль докучливой волной

Вам лезет в нос и в рот,

Пускай забавна новичку

Нарядов пышных смесь, —

Зато, друзья, здесь tout Moscou!

C'est chic[73] – кататься здесь!

И зелень, еще молодая, а уж какая-то блеклая и серая от пыли, как лица гуляющих.

Несколько шагов в сторону, в глубину парка. Здесь свободно и легко дышится. Тихо, чуть-чуть блестит молодая трава и… почти ни души гуляющих. Кое-где на скамейках парочки. По лицам видно – у них двойной праздник: праздник весны и праздник любви. Но чем дальше в глубь парка, тем реже и реже встречные. И там, где уже можно забыть о Москве, о городе, об узких улицах-коридорах, – там уже никого нет.

Детям города нужна толпа, пыль и сутолока. Им нужен шум чужих автомобилей, мягкий шорох чужих экипажей на дутых шинах. Нужна чужая роскошь. Она волнует, злит и нервирует стоящую на кругу толпу, но без этой атмосферы бьющей в глаза чужой роскоши, специфической атмосферы города, – толпа чувствует себя, как рыба на песке.

Возвращаюсь из глубины парка, и медленное течение толпы томительно долго влечет меня к остановке трамвая.

Короткий, но решительный бой, и я в вагоне. Даже сижу. И в качестве победителя с усмешкой поглядываю из окна на злые, раздраженные лица побежденных, толпящихся около вагона.

Вагон трогается. Молоденький студент, севший против меня, не выдержал и сошкольничал. Высунулся из окна и крикнул:

– Помните, господа: при атаке главное – быстрота и натиск!

На остановках кондуктор вопит, как заведенная машина:

– Местов нет! Слазьте, господа!»

А тем временем в Сокольниках первомайский праздник шел уже по накатанной колее:

«Здесь публика подразделяется. На кругу „поинтеллигентнее“, вне круга – попроще. Сотни пудов подсолнечной шелухи. Пищит гармония. Пьяная песня – городская, фабричная. Неизбежная ругань. И опять тишина в глубине векового парка, где так хорошо отдохнуть, где полной грудью можно вдохнуть аромат распустившихся деревьев.

В сокольнической толпе еще хуже, чем в Петровском парке. Здесь толпа полупьяная. Но, по существу, это безразлично. И в Сокольники, и в Петровский парк город выслал своих сынов «встречать весну», но наложил крепкое заклятие: ни на минуту о нем не забывать. Ни на минуту не забывать, что радость и зелень, весна и воздух, простор и свобода – случайное, преходящее условие жизни. […]

Уже вечер.

Толпа устала. Раздражительная, злая. У вагонов трамвая чуть не драка.

Один за другим отходят переполненные вагоны. Лес и весна охотно отпускают чуждых им гостей».

В начале мая происходило еще одно важное событие в жизни Москвы – у детей заканчивался учебный год. «Распустили!..» – звучал на улицах радостный ребячий клич. В отличие от старческого брюзжания в адрес молодежи, в устах школяров это слово означало, что их отпустили на каникулы. «Летописец» городской жизни А. М. Пазухин обратил внимание на то, как сразу изменялся облик вчерашних гимназистов и учеников других учебных заведений:

«Расцветают акации, начинаются вакации. Большинство учебных заведений кончает свой академический год гораздо раньше, и те из учеников и учениц, которые не держат экзаменов, распускаются в самых первых числах мая, а то так и в апреле. Долой форменная одежда!.. С первого же дня иной мальчуган облачается в какую-нибудь блузу или в русскую сорочку, надевает высокие сапоги и только фуражку оставляет форменную, как некоторый знак своего достоинства».

Действительно, до конца лета дети могли забыть о форме. Да и полицейским служителям сразу облегчение – не надо следить за тем, чтобы «господа гимназисты» и прочие ученики не нарушали правил ношения форменной одежды. А то ведь ее образцов в инструкции для блюстителей порядка перечислялось несколько десятков – для каждого учебного заведения высшим начальством была утверждена своя форма.

И все же кое-где даже в каникулы можно было заметить белый форменный передник. Эту деталь отметила в мемуарах Нина Серпинская: «Профессиональные проститутки для большей пикантности и детскости часто одевались гимназистками. При впуске в отдельные кабинеты, дома свиданий и номера бань на это никто внимания не обращал»[74].

Впрочем, такие «нарушения формы одежды» всегда могли привлечь внимание полиции.

<< Назад Вперёд>>