Торговля

Вывески цветные,

Буквы золотые,

Солнцем залитые,

Магазинов ряд

С бойкою продажей,

Грохот экипажей, —

Город солнцу рад.

Федор Сологуб

Каждый год в зимний сезон, особенно после Рождества, Москва подвергалась самому настоящему нашествию. Тьмы и тьмы приезжих со всех концов России толпились на ее улицах и площадях, заполняли залы музеев и театров. Рестораны в эту пору могли похвастаться необычным наплывом посетителей. Не протолкнуться было и в магазинах. Поэтому в то время вполне мог состояться такой диалог:

– В Москве ходить за покупками, ma tante[17], дело вовсе не простое, – снисходительно поучал Сергей Петрович Данилов родственницу, приехавшую из провинции. – Выбор направления во многом зависит от имеющихся у вас средств. Магазины на Кузнецком Мосту или на Петровке – это одно, а Толкучий рынок – совсем другое. К примеру, модный туалет прямиком из Парижа обойдется рублей в триста, а то и в пятьсот. Зато все остальные дамы умрут от зависти.

– Господь с тобой, Сереженька! – всплеснула руками его собеседница. – Я, конечно, наслышана про вашу дороговизну, но чтобы так… Конечно же, у меня припасены кое-какие деньги, да только не на такое мотовство.

– Зря вы так говорите, Анна Николаевна, – сказал Сергей, делая нарочито серьезное лицо. – Вернетесь в свой Боровск в полном блеске парижской моды и наделаете фурору. Тем самым навсегда войдете в анналы истории славного городка. Представляете, пройдет лет сто, а обыватели будут говорить: это было в 1914 году, когда мадам Сухомлинова привезла из Москвы умопомрачительные туалеты. Что в сравнении с этим три-четыре сотни – пустяк, пыль.

– Нет, это не для меня, – покачала головой Сухомлинова, так и не поняв, что племянник шутит. – Ты лучше подскажи, где не так дорого, но чтобы товар был настоящий, а не подделка какая-нибудь. Мне бы и ткани хорошей купить, и из конфекциона[18] что-нибудь подходящее отыскать.

«Вот ведь оказия какая, – с досадой подумал Сергей Петрович, – мне-то почем знать, куда московские дамы ходят за покупками». В лучшем случае он мог сказать, что, гуляя по Петровке, нельзя не заметить вывеску «Парижский шик» или огромные забитые женскими нарядами витрины магазина братьев Альшванг. Напротив него – «Liberty» – «Последние новости из Парижа: шелковые и шерстяные материи для визитных, бальных туалетов, костюмов и пальто». А ведь еще есть Кузнецкий Мост и пассажи со всякими там Жаками, Шанксами, Жирардовскими, А-ла-Тоалетами et cetera[19]. Не говоря уже о множестве мелких магазинов».

Однако сам Данилов никогда не переступал порога таких заведений и, конечно же, понятия не имел о ценах. Тем не менее гордость (а может быть, гордыня?), порождающая у коренных москвичей высокомерно-снисходительное отношение к приезжим из провинции, не позволяла ему признаться, что он чего-то не знает в родном городе.

Но даже если бы он был женат, то вряд ли сумел дать квалифицированный совет тетушке. По замечанию А. П. Чехова, только врачи по женским болезням попутно являлись знатоками дамских нарядов и dessous[21]. Все прочие мужья оставались полными профанами в этой области, поскольку не имели привычки сопровождать жен в их походах по магазинам, а лишь оплачивали поступавшие счета.

Кстати, это обстоятельство породило одну весьма специфическую московскую традицию: встречи любовных пар происходили в Петровском пассаже, открытом в 1906 году. Дороговизна товаров в нем отпугивала большинство покупателей, но здесь всегда было полно праздношатающейся публики. Любая дама без труда могла объяснить отлучку из дома тем, что ходила полюбоваться выставленными в пассаже изящными вещицами, а отсутствие покупок – заботой о сохранности семейного бюджета.

Примерно так же в начале века обстояло дело с покупателями в Верхних торговых рядах (ныне ГУМ). Новое роскошное здание, выстроенное взамен скопища лавок, где из-за боязни пожаров не было ни отопления, ни освещения, привлекало массу народа. Но это был интерес зевак, которые приходили сюда гулять и отнюдь не спешили покупать товары по высоким ценам. А торговать себе в убыток купцы не могли, поскольку необходимо было окупить затраты на строительство. Даже когда один из них, ликвидируя магазин, хотел распродать товары по дешевке, остальные не позволили это сделать. Стараясь привлечь публику, владельцы Верхних торговых рядов нанимали оркестры. Москвичи с удовольствием приходили слушать музыку и… упорно ничего не покупали.

Сергей Петрович умолчал, что, ко всему прочему, на «дешёвках» покупательниц подстерегала еще одна опасность: в магазинной толчее вовсю орудовали карманники. Правда, и некоторые дамы (с виду весьма приличные!) во время распродаж забывали восьмую заповедь закона Божьего – «Не укради». Пользуясь суматохой, они не упускали возможности прибрать к рукам что-нибудь из товаров, благо замотанные приказчики не могли за всем уследить. В любом случае владельцам магазинов приходилось мириться с этими потерями – распродажи приносили колоссальные барыши и помогали сбыть в конце зимнего сезона весь лежалый товар.

«Распродажи – зло, распродажи редко бывают вынужденными, – писал один из фельетонистов. – По большей части распродажи устраивают с заранее обдуманным намерением: облапошить доверчивую публику». Однако попытки городской думы обуздать купцов с помощью введения правил, мелочно регламентировавших торговлю, поддержки не получали: «Создавать сложную систему борьбы с распродажами – почти то же, что палить из пушек по воробьям».

Обер-полицмейстер даже издал приказ, где признавалось, что «дешёвка» в неделю Святой Пасхи и две последующие… установлена обычаем». Поэтому он предписывал подчиненным ее «допускать беспрепятственно, с правом выставления в окнах магазинов объявлений на полотне с надписью „продажа по дешевым ценам“. Для продления сроков или проведения „дешёвки“ купцам следовало подавать прошение „на предмет получения особого разрешения“.

И никто уже не язвил над таким объяснением совершаемого благодеяния: «Кризис в торговле заставляет нас по необходимости продать массу скопившегося товара по не бывало дешевой цене, не считаясь с убытками».

Хроникерам оставалось только описывать увиденное: «Со вчерашнего дня началась традиционная „дешёвка“. Окна магазинов запестрели аршинными плакатами. Витрины и прилавки завалены горами разнообразного товара или вышедшего из моды, или несезонного; попадается и залежалый.

Крупные магазины Кузнецкого Моста, пассажей, Новых рядов полны дамами. «Остатки» раскупаются нарасхват, вещи с браком в суматохе окончательно доканываются. Розничные магазины крупных фабрикантов в пассажах часто не вмещают желающих, и публика извивается длинным «хвостом». В давке оперируют карманники, «дешёвка» для них время прибыльное.

На прилегающих улицах образовалось целое гуляние».

– Я вот прочитала в газете объявление, – робко заметила Анна Николаевна, – что на Мясницкой после пожара совсем дешево продаются всякие материи. Может, мне туда отправиться?

– Можете, если денег не жалко, – улыбнулся племянник очередному проявлению провинциальной наивности. Потом пояснил: – Этому приему коммерческой рекламы уже лет пятнадцать. Рассчитан он на тех, кого хлебом не корми, а дай купить что-нибудь по бросовой цене. Штука здесь простая. Скажем, у купца плохо идет товар и терпит он убытки. Вдруг в одночасье в соседней с его магазином пустующей квартире или мастерской вспыхивает пожар. Огонь, естественно, пожарные гасят, но при тушении товар портится. Страховое общество выплачивает пострадавшему компенсацию, а сам товар, уценив до минимума, продает тому же купцу. И он, уже имея в кармане страховую премию устраивает бойкую распродажу «по случаю пожара». В результате получается: с паршивой овцы не клок шерсти, а полторы шкуры.

– Да неужели в Москве вся торговля на обмане строится?

– Вся или не вся, а ухо надо держать востро, – сказал Данилов назидательно. – Особенно если покупаете в какой-нибудь лавке или в небольшом магазинчике. Лучше всего вам совсем не ходить в лавки на Старой площади, возле стены Китай-города. Там еще живы традиции старых торговых рядов. Молодцы-зазывалы накинутся на вас, заговорят, чуть ли не насильно затащат в лавку. А дальше купец с приказчиками такую кадриль вокруг вас завертят, что без покупки не уйдете. Когда же вырветесь на свободу, тут только и обнаружите, что с вас содрали втридорога, а всучили самое настоящее барахло, вроде пальто на пеньковой подкладке вместо ватной. Попробуете вещь вернуть, так они вам же скандал устроят.

К сказанному Сергеем Петровичем можно добавить, что «молодцов» со Старой площади во время Англо-бурской войны москвичи называли «оранжевыми бурами». От стояния целыми днями на морозе лица у всех были красными, и уж больно свирепо они набрасывались на каждого прохожего:

– Господин! Господин! К нам пожалуйте! У нас покупайте! Самый отборный товар-с!

– Не верьте, купец! Обманут!.. К нам пожалуйте – превосходный товар!..

– Мадам! К нам! Самый модный товар! Прямо из Парижа Костромской губернии! Не извольте сомневаться – суперфлю-с!

Если же обывателю удавалось прорваться сквозь «бурскую засаду», в спину ему неслись брань и насмешки.

Еще одним местом в Москве, где покупателя поджидали «звероподобные „молодцы“ с багровыми рожами», был Охотный Ряд. С незапамятных времен теснились здесь лавки, в которых была сосредоточена торговля мясом, битой птицей, дичью, овощами и фруктами.

«Груды зданий-клетушек, вытянутых в одну линию – всех цветов и стилей, – описывал их газетный репортер в начале XX века, – „живой анахронизм“. Если вы, человек неопытный, отправитесь покупать туда что-нибудь из живности, зелени или фруктов, – то, во-первых, вас обязательно надуют – вручат какую-нибудь гниль… Если же вы заметите это и будете протестовать – вас просто-напросто выругают!» В умении сквернословить обитатели Охотного Ряда нисколько не уступали, а может быть, и превосходили московских извозчиков. Недаром существовало понятие – «охотнорядский лексикон».

«Молодцы Охотного Ряда, – писала газета „Русское слово“, – это „чудище обло, озорно, стозевно и лаяй“, по выражению старинного русского бытописателя. Природный торс Геркулеса, стальной бицепс и в довершение всего природная свирепость краснокожего индейца, усугубляемая еще постоянным видом крови (большинство их мясники и живорезы!) – вот вам портрет охотнорядского молодца».

Откровенное недоумение и насмешку вызвала попытка мясников основать атлетическое общество – им бы не мышцы качать, а заняться чем-нибудь для развития ума. Впрочем, немереная сила охотнорядцев иногда находила «общественное» применение – когда они дружной толпой выходили бить «скубентов»[23], устраивавших революционные демонстрации.

Справедливости ради надо сказать, что в начале XX века торговля мясом была делом далеко не простым. Разумеется, в меньшей степени это относилось к холодному времени года, когда качество продукта поддерживала сама природа. А вот с наступлением тепла предотвратить порчу мяса можно было только с помощью ледников. Для них в самую стужу заготавливали лед на Москве-реке, а по весне развозили потребителям и набивали им специальные погреба.

Поздний приход холодов для мясной торговли мог означать подлинную катастрофу. Это было связано с технологией заготовок мяса в деревнях и селах. Крестьяне, чтобы зря не кормить домашнюю живность, кололи ее в ноябре, когда устанавливались морозы. Поросят, предназначенных для рождественской продажи, готовили на хранение весьма простым способом: извлекали внутренности, наливали в тушку воды и выставляли на мороз. Такие «консервы» прекрасно лежали до того момента, когда москвичи в канун Рождества в ажиотаже запасались традиционными деликатесами. Понятно, что из-за теплой погоды заготовленные поросята в массовом порядке, по выражению торговцев, начинали «отходить».

Далеко не всегда торговля испортившимся мясом сходила продавцам с рук. Обыватель самого разного звания, обнаруживший, что ему подсунули тухлятину, смело шел в полицейский участок и, предъявив corpus delicti[24], заявлял о случившемся безобразии. В торговое заведение отправлялся наряд вместе с полицейским врачом, который отражал в протоколе состояние продуктов. В итоге мировой судья приговаривал недобросовестного мясника к солидному штрафу, а покупатель, естественно, получал свои деньги обратно.

Порой в городской хронике мелькали сообщения о том, как городовые останавливали на улицах повозки, груженные испорченным мясом. Это жуликоватые владельцы мясных лавок переправляли подгнившие туши в колбасные заведения. Такую добычу полиция отправляла на городские скотобойни. Там существовал специальный цех по обработке некондиционного мяса – его обдавали перегретым паром, чтобы уничтожить источник возможной заразы, а затем пускали в продажу бедноте или отправляли на кухни благотворительных учреждений.

О весьма специфической особенности Охотного Ряда рассказал в одном из своих очерков В. А. Гиляровский: «…в Охотном ряду кошек не держат, потому что крысы крупнее кошек и никакого уважения, а не то что боязни кошкам не оказывают… Кошек здесь заменяют собаки: фокстерьеры или простые дворняжки. Почти в каждой лавке имеется одна или две такие крысоловки.

Так, у Грачева имеется полудворняжка «Мальчик», не упускающая ни одной крысы.

«Мальчиком» названа она в честь знаменитого рядского крысолова «Мальчика», околевшего во время забастовки. О нем ходят в Охотном легенды. Эта собака никому не принадлежала, жила на дворе и ежедневно ходила из лавки в лавку. Где крысы, туда ее и брали ночевать. Когда утром отпирали лавку и кладовую, то находили с десяток задушенных крыс. Слава «Мальчика» настолько упрочилась, что за ним приезжали мясники от Страстного монастыря и из Таганки и увозили его в свои лавки на гастроли. Теперь героем Охотного ряда считается довольно породистый фокстерьер Джек, принадлежащий В. Ф. Сафонову. […]

– Полюбуйтесь! Это у нас постоянно! – указал мне владелец лавки на перекладину под потолком над выходом на площадь.

Я поднял глаза. По перекладине тихо и покойно шла огромнейшая крыса. Вслед за ней вышла кошка, села на перекладину и начала облизываться. К ней подошел котенок и сел рядом.

– Это у нас крысиным мостом зовется! Они партиями по нему ходят, потому что собаки достать не могут.

– А много крысы товара портят? – спросил я.

– Да в год тысячи на две в каждой большой лавке птицы и мяса портят. И надо сказать, крыса у нас избалованная, крыса-гурман! У птицы выест мозги и филейчики, а у мяса, у цельной туши, только вырезку. И выберет самое свежее, самое нежное мясо: уж если что крысой тронуто, так и знай, что лучший товар, плохого не отведает.

– Как же вы избавляетесь от крыс?

– Только собакой. Разные морильщики ходят к нам сотнями, да ничего не могут сделать. Главная масса крыс в кладовых на дворе и наверху, над лавками. У нас весь низ лавки, видите, обит железными листами, они не прогрызают. А в кладовых асфальтовый пол прогрызают, и никак от них избавиться нельзя. Пришлось прибегнуть к единственному способу, – рассказывает г. Сафонов, – я арендую кладовую в доме, где «Национальная» гостиница. Там кладовая бетонная, и ни одна крыса проникнуть не может.

– Так и в Охотном можно устроить бетонные кладовые, – вот и разрешение вопроса.

– Ничего не достигнете! Сверху набегут, поселятся и разведутся…

По крысиному мосту опять прошла крыса».

Наглядное представление о количестве крыс в Москве дает рассказ В. М. Ходасевич (племянницы поэта). Однажды ранним утром отец привез ее на берег Москвы-реки, и вот что она увидела:

«Москва-река текла тогда в естественных своих берегах – земля, песок и трава, кое-где свалки мусора. Отец сказал: „Ну, теперь смотри на большой длинный дом на другой стороне реки, смотри на соединение дома с землей, и ты увидишь…“ Не успел отец и договорить, как я увидала, что кто-то невидимый разворачивает вдоль всего длиннющего здания (это были интендантские склады) черный ковер, который быстро раскатывается по набережной, спускается вниз к Москве-реке и странно шевелится внутри себя, спускаясь по откосу, покрытому молодой зеленой травкой с проплешинами земли и песка. Передняя кромка „ковра“ понемногу делается зигзагообразной, а дальние отрываются в отдельные куски, и все несется лавиной к воде и в воду… Это крысы. Миллионы крыс вышли на водопой. Сначала я очень испугалась – не переплывут ли они реку и не полезут ли на нас, но отец меня успокоил – этого не будет: они, напившись и поплавав, вернутся домой в склады, где им неплохо – там они живут и „обедают“»[25].

На Большой Дмитровке Л. А. Харитонова, торгующая под фирмой «Гастроном», предлагала деликатесы («Ежедневное получение из-за границы»): устрицы, рыбу соль и тюрбо, лангустов, омаров, пулярды[26], руанскую утку, паштеты, трюфель, а также всевозможные сыры.

Естественно, посещали такие заведения москвичи, которые не привыкли выгадывать лишнюю копейку. По свидетельству газеты «Голос Москвы», накануне Масленицы 1914 года «в Охотном ряду за сметану лучшие магазины берут уже 38 к.», хотя на тот момент обычная цена сметаны была в пределах 28–30 копеек. Правда, на остальные продукты первой необходимости, как отмечали газеты, «пока повышение цен не наблюдалось». Московские хозяйки запасались к празднику мукой (крупчатой, гречневой, пшеничной) по 6–8 коп. за фунт; маслом «чухонским» – по 48 коп. и сливочным – по 55–56 коп. за фунт. Десяток «киевских» яиц обходился в 44 копейки, за «московские» платили шесть гривен.

Для Москвы начала XX века появление новых больших магазинов, оборудованных по последнему слову техники, стало приметой времени. Первым в новом столетии был открыт знаменитый «Елисеевский». Освящение «роскошного колониального магазина товарищества братьев Елисеевых» на Тверской улице, залы которого были со вкусом оформлены в стиле необарокко, состоялось в январе 1901 года. Публика валила валом, чтобы осмотреть новую московскую достопримечательность. В пяти отделах магазина можно было купить «колониальные» (кофе, чай, пряности и др.), гастрономические и бакалейные товары, сладости, фрукты, а также хрусталь баккара. Кроме того, заведение Елисеевых имело собственную кондитерскую, колбасную мастерскую, винный погреб и «гастрономическую кухню».

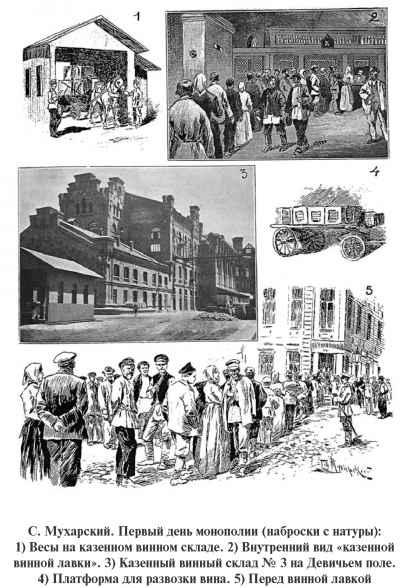

Вместо популярных у москвичей водок, произведенных на частных заводах П. А. Смирнова («смирновка») и «Н. К. Попова, вдовы С. Ф. Поповой и К°» («поповка», или «слезы вдовы Поповой»), наступала эпоха «монопольки». Так стали называть водку, произведенную и пущенную в продажу с государственных предприятий, которые именовались «казенными винными складами». А продавали ее в «казенных винных лавках» (в просторечье «монопольках») или в частных торговых заведениях, получивших от властей соответствующий патент.

Неутомимый В. А. Гиляровский в одной из корреспонденции нарисовал с натуры картину того, что творилось по утрам перед дверями «монополий»:

«Вот против меня винная лавка. Около нее стоит вереница человек в сто испитого, полуоборванного народа в ожидании, когда отопрут дверь и можно будет юркнуть под желто-зеленую вывеску… Ждут и дрогнут…

– Сорокамученики! – бросает им проезжающий извозчик, и его «сорокамученики» осыпают площадной бранью…

Наконец «сорокамученики» врываются в отверстые врата чаянного рая, и картина меняется…

Через несколько минут на улице, около лавки, начинается хлопание ладонью «казны, чтобы пробка выскочила», и «сорокамученики» задирают головы кверху и льют себе в горло «монополию» из «мерзавчиков» и «жуликов»…

А потом, бывает, и сами тут же валятся, отравившись с голоду да без закуски…»

По поводу последнего замечания стоит пояснить, что сразу после появления «монополек» возле них появились так называемые штопорщики. За малую мзду они давали в пользование штопор, а также торговали закуской. Приказом обер-полицмейстера «разносчики возле казенных лавок» были объявлены «лицами, способствующими развитию уличного пьянства», а их деятельность запрещена.

Что же касается времени открытия винных лавок, то их двери распахивались в семь часов утра, а запирались не позднее десяти часов вечера. Во время крестных ходов, по воскресным и праздничным дням «монопольки» начинали торговать в 12 часов дня.

«Там продавали самый лучший шоколад, самые лучшие конфеты, торты и т. п. изделия. Эйнем был как бы вывеской московского процветания начала XX века. Кондитерским мастерам названной фирмы были присущи выдумка и умение угодить взыскательным покупателям. Среди мучных изделий мне запомнились небольшие пузатые соленые рыбки, особенно привлекавшие внимание любителей пива. Но и дети, не пившие пиво, охотно грызли эти фигурки. Еще занимательнее были цветные фигурки из марципана, изображавшие морковку, репу, огурцы, каких-то зверюшек. Их иногда вешали на рождественскую елку, к великому удовольствию малышей. Среди тортов был торт с необычайным названием „Полюби меня“ в разную цену. Покупатели-острословы говорили молодым продавщицам: „Пожалуйста, „Полюби меня“ за три рубля“»[27].

О традиции фабрики Эйнем, выпуская шоколад, вкладывать в обертку кусок блестящего картона с многокрасочной репродукцией из серии «Старая Москва» вспоминал И. И. Шнейдер. Еще ему запомнились «открытки с красавицами»:

«…Если вы покупали коробку конфет в кондитерской Абрикосова, то, помимо обязательного приложения к ее содержимому в виде засахаренного кусочка ананаса и плиточки шоколада „миньон“, завернутой в серебряную фольгу, в коробочке лежала еще небольшая толстенькая плитка шоколада в обертке из золотой бумаги с наклеенной на нее миниатюрной фотографией Шаляпина или Лины Кавальери[28].

В любой табачной лавчонке, имевшей, как правило, и писчебумажные товары, можно было найти открытки с изображением «первой красавицы мира» – итальянки Лины Кавальери, заснятой в разных позах. Были открытки и с другими красавицами: француженки Клео де Мерод, увековечившей свое имя введенной ею гладкой, на прямой пробор, прической, совсем закрывавшей уши (женские головки всего мира отдали дань этой модной прическе «Клео де Мерод», но говорили, что сама красавица вынуждена была прибегнуть к ней из-за того, что у нее была отрезана половина левого уха); испанской танцовщицы Гвереро; однофамилицы Лины Кавальери – Марии Кавальери и шансонетки Отеро. Но никто из них не был так популярен, как Лина Кавальери. Имя ее в России было так же известно, как швейные машины Зингера, булочные Филиппова, как зубной эликсир «Одоль» или молочные магазины Чичкина…»[29]

У того же мемуариста мы находим довольно подробную «географию» московских магазинов и упоминание о привычке горожан приобретать определенные товары в определенных заведениях:

«Муку, крупы и масла покупали у Егорова в Охотном. Мясо, дичь и зелень у Лапина. Рыбу и икру у Бараковых. Соленья, грибы, маринады, моченые яблоки и арбузы у Головкина, притулившегося рядом с рыбниками Бараковыми в узеньком проходе за Параскевой-Пятницей. Водками, настойками и наливками торговали фирмы Петра Смирнова, Синюшина и Смородинова. Пивом славились „Карнеев, Горшанов и компания“. Фруктовыми водами, сельтерской содовой поили Ланин и Калинкин. Закуски, фрукты, бакалею брали на Тверской у Елисеевых, Белова и Генералова. Чай и сахар покупали в магазинах Сергея Перлова и „Бр. К. и С. Поповых“. Огневой сушкой овощей, белевской яблочной пастилой и глазированными фруктами владел Прохоров. Хлебами, баранками, калачами и сухарями торговали булочные Филиппова и Чуева. Молочными товарами – Чичкин и Бландовы.

Торговлю готовым платьем крепко держали в своих руках магазины австрийской фирмы Мандля. Шляпы и перчатки покупали только у Лемерсье и Вандрага. Дорожные вещи – у Кордье. Белье – у Альшванга. Золото, серебро и бриллианты – у Фаберже и Фульда. Часы – у Буре и Габю. Фраки заказывали у Делелоса. Хрусталь выбирали у графа Гарраха. Художественные произведения – у Аванцо и Дациаро. Гнутую мебель – у Кона. Книги – у Вольфа. Ноты – у Юргенсона. Музыкальные инструменты – в магазине «Юлий Генрих Циммерман». Рояли и пианино делала фабрика Беккера. Велосипеды покупали у Лейтнера в Петровских линиях. Металлические изделия – у братьев Брабец. Вся Москва глотала пилюли, порошки и микстуры Феррейна, Келера, Маттейсена и Эрманса. Парфюмерию выбирали у Брокара и Ралле. Французские фирмы Коти, Пивер, Убиган и Герлен наводнили Москву флаконами своих духов. Модные запахи «L'origan» Коти, «Ouelgue fleurs» Убиган и «Rue de la Paix» Герлена кружили головы. Пудру брали только в черных коробках Парижского института красоты или – в усыпанных пуховками желтых коробках Коти.

И что всего удивительнее – все товары эти были в большинстве своем из русского сырья и сделаны русскими руками. Невольно вспомнишь Белинского: покажите русскому человеку хоть Аполлона Бельведерского, он не сконфузится и топором и скобелью сделает его вам из елового бревна, да еще будет божиться, что его работа настоящая, «немецкая»»[30].

«Захожу к Чичкину.

– Дайте, пожалуйста, полтора фунта сосисок.

– Вам с ядом или без яда? – спрашивают.

– Почему с ядом? – удивляюсь.

– Для вкуса кладем мясной яд. Жаль только, иногда, знаете ли, действует скверно…

– Как же, читал в газетах: даму одну в больницу отправили. Нет, Бог с ними, с сосисками, лучше дайте фунт ветчины.

– Вам сибириязвенной прикажете? Извольте, самая свежая, только что получили несколько окороков.

Отмахиваюсь руками и стремглав вылетаю от Чичкина.

Куда? Надо хоть хлеба купить. Захожу к Чуеву.

– Вам что прикажете?

– Мне калач за 2 ? копейки.

Дают пустой мешочек и говорят:

– Потрудитесь, пожалуйста, уплатить в кассу 3 копейки.

Уплатил. Развертываю тут же пакет и, пошарив рукой, достаю с самого дна какой-то уродливый кренделек.

– Это калач? – спрашиваю приказчика.

Тот почему-то радостно смеется, оскалив зубы:

– Он самый. Завсегда-с такие выпекаем… оно, знаете ли, пользы больше… да и хозяин говорит: «вредно много мучного кушать, ну, а кто уж захотел, так побольше числом возьмет».

– Тогда прибавьте мне французскую булку за 5 копеек… Однако, позвольте, почему она у вас такая маленькая?.. Точь-в-точь мятная лепешка.

– Все равно купят, какую ни дай, а я вам, господин, вот что посоветую: когда будете ее кушать, в лупу смотрите.

Я голоден; мне есть хочется…Откусываю кусок французской булки. На зубах что-то мерзко хрустит. Что это такое? Ржавый гвоздь, затем из булки извлекаю кусок веревки и черного таракана. Этого в такой маленькой булочке как будто бы и много».

Пожалуй, единственными магазинами без изъяна были заведения братьев Сапожниковых, Овчинникова, Оловянишниковых, где продавались ювелирные изделия и церковная утварь – настоящие произведения искусства. Их часто посещали высокопоставленные гости столицы, в том числе и коронованные особы. Любителей русской экзотики вели в магазин при Кустарном музее. Французские парламентарии, посетившие Москву в 1910 году, были очень довольны, приобретя там настоящую для европейцев диковину – деревянные счеты.

Из неординарных торговых заведений, появившихся в последние мирные годы, стоит отметить магазин американской обуви «The Vera» на Кузнецком Мосту. Его большая витрина в буквальном смысле представляло собой «окно в Америку»: в ней был изображен вид с прибывающего парохода на нью-йоркскую гавань и статую Свободы.

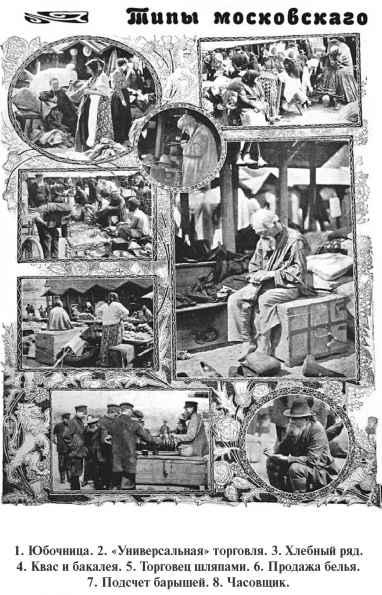

А бок о бок с новомодными магазинами продолжали обслуживать покупателей небольшие лавки, сохранившие интерьеры и традиции минувших столетий. По улицам расхаживали, громко рекламируя свой товар, разносчики-лоточники. На площадях и на рынках бойко шла торговля из палаток. Летом, например, продавцы зелени располагались на Театральной площади. Лишь однажды, когда в этом месте прокладывали сразу две трамвайные линии, по распоряжению городской управы зеленщикам пришлось перебраться на Красную площадь, но это было в порядке исключения.

Обычно же под стенами Кремля торг раскидывался лишь раз в году – на Вербное воскресенье. В этот праздничный день, по свидетельствам современников, через всю площадь шли бесконечные ряды палаток, в которых торговали всякой всячиной: «…искусственными цветами, вербными безделушками – лягушатами, утятами, бабочками и т. п., которыми любит утыкать себе борта молодежь. Есть палатки с вафлями, терракотовыми изделиями, золотыми рыбками, глиняной посудой, товаром букинистов. Продают „камни драгоценные“ по гривеннику штука, живых кроликов, певчих птиц, чучела птиц, подарки „для стариков и старух“ (машинки для вдевания ниток в иголку)».

Традиция походов на Вербный торг существовала с незапамятных времен. Каждый москвич считал своим долгом побывать на «Вербе» и купить хоть какой-нибудь «пустячок». Это было настолько яркое зрелище, что память о нем москвичи сохраняли на всю жизнь. Вот какой запомнилась «Верба» И. И. Шнейдеру:

«Уже в конце Тверской и на подступах к Красной площади было трудно продвигаться сквозь толпы, в которых стояли и сновали торговцы с обтянутыми бархатом щитами в руках, где сидели насаженные на длинные булавки и накрученные из „синельки“, золотой и серебряной канители, черти, повара, доктора, кухарки, горничные с бисерными глазками. В воздухе стоял треск и свист оглушительно трепетавших „тещиных языков“, писк издыхающих „уйди-уйди“, гудение картонных дудок и крики продавцов „морских жителей“ – маленьких стеклянных уродцев, бешено вертевшихся, взлетавших и падавших в наполненных водой стеклянных трубках с отверстием, затянутым куском резины, на которую стоило только нажать пальцем, чтобы привести в неистовство „морского жителя“. Над головами колыхались большие гроздья ярких воздушных шаров и колбас.

Около Исторического музея торговали пирогами «грешниками», политыми зеленым маслом, мочеными сморщенными грушами, квасом в бочонках и подозрительно яркими водами в огромных графинах. Дальше начинались ряды палаток; торговавших главным образом сладостями: большими белыми и розовыми фигурными мятными пряниками, обливными и зажаренными в сахаре орехами, тянучками, помадками, халвой, нугой и рахат-лукумом, глазированными фруктами, тульскими и вяземскими пряниками, пастилой, медовыми коврижками, леденцами, изюмом, сушеными и свежими фруктами, маковниками, косхалвой, вареньем и медом в больших бочках.

Торговали книгами, кустарными изделиями, птицами, золотыми рыбками, коврами и дорожками, картинами и гравюрами, кустарными скатертями, салфетками и полотенцами, зонтами и тростями, вятскими игрушками, «лукутинскими» шкатулками, искусственными цветами, гирляндами для икон, пасхальными яйцами и пучками красноватых прутьев вербы с серебряными пушинками и с зеленой брусничной веточкой…

За рядами палаток у Василия Блаженного было царство мороженщиков, с ящиком на двухколесной тележке или с кадкой на голове»[31].

Среди всего этого обилия самым специфическим товаром, который можно было купить только раз в году, на «Вербе», были «морские жители» – маленькие чертики из тонкого цветного стекла, плававшие в подкрашенной зеленой или розовой жидкости. О другой игрушке – «вербной» обезьянке – сохранил воспоминания Александр Пастернак:

«По прихоти кустаря обезьянке придавался любой образ любого персонажа: чертей и человека. Как маскарадное переодевание не меняет существа человека, так и обезьянка во всех своих метаморфозах оставалась все той же наивной и трогательной кустарной выдумкой; по сути же дела – всего лишь ниткой толстой крестьянской пряжи, броско окрашенной в разные, немыслимой яркости колера, вплетенной в мягкий проволочный каркас. Благодаря мягкости и податливости проволоки, обезьянка в руках детей (и взрослых часто!) могла принимать любое положение, нужное в игре с ней. Пряжу, вплетенную в каркас, подстригали так низко, что создавалось ощущение щетины либо очень жесткой шерсти мохнатого зверька. Круглая мордочка с парой блестящих черных бусинок-глаз казалась „себе на уме“, с хитрецой – но обезьяньего в ней ничего не было; и даже длинный и тонкий хвостик не сближал существо из пряжи с миром обезьян. Впрочем, несоответствие вполне прощалось, с ним легко мирились.

Изображая обезьянку, кустарь вел двойную игру – в обезьяньем обличии он изображал какой-нибудь иной самостоятельный сюжет. В такой двойной игре фантазия кустаря не знала границ. Чаще всего его фантазия обращалась к миру вымысла – чертей всех рангов и званий. Когда же она обращалась к человеку, то обезьянка изображала собою безграничное разнообразие профессиональной изменчивости в облике человека. Чего-чего только не придумывалось кустарем! Тут были балерины в их пачках и туфельках, трубочисты с лесенкой и веником, повара в белых колпаках, с ложкой или вилкой в лапке. Были и пожарные в медных блестящих своих касках, и городовые в черных шинелях; были матросы в тельняшках и бескозырках, и лекаря в белых халатах – всего не перечислить! Разнообразие усиливалось еще и тем, что сами тельца обезьянок были ярчайших «ядовитых» расцветок – безотносительно к изображенной профессии, так что повторности были исключениями.

Со спины каркас имел длинную булавку для прикалывания обезьянки к шинели или пальто, на картуз, фуражку или шляпу покупателей, а также для накалывания обезьянок на большие квадратные, обтянутые черной материей щиты продавцов. На этих щитах обезьянки выстраивались стройными рядами разноодетых и разноокрашенных существ. В лучах солнца такие щиты играли яркой пестротой, напоминая нарядные, красочные и великолепные коллекции бабочек под стеклом. Щиты эти, приделанные к длинным шестам, продавцы несли на плечах, как римские легионеры свои инсигнии и значки когорт»[32].

С появлением в России Государственной думы «чертей» стали называть именами популярных политических деятелей, вроде Пуришкевича или Родзянко. Борясь с таким, как бы мы теперь сказали, «пиаром», московский градоначальник издал приказ, запрещавший торговцам при продаже игрушек выкрикивать фамилии депутатов Думы и прочих политиков.

Рассказ о Вербном торге И. И. Шнейдер заканчивал такими словами: «“Вербу” все ждали, на нее все шли, там ходили, толкались, утомлялись и, купив что-то ненужное или то, что каждый день можно было купить в соседнем с домом магазине, усталые выбирались из толпы и, еле волоча ноги, возвращались домой».

Другим сезонным торжищем, длившимся первую неделю Великого поста, был Грибной рынок. Он раскидывался на набережной Москвы-реки от Устьинского до Большого Каменного моста. «Поехать на лед» – называли москвичи в стародавние времена «экспедиции» на Грибной рынок. Рачительные хозяйки, в основном из купеческого Замоскворечья, отправлялись туда, чтобы закупить по дешевке домашних припасов едва ли не на целый год. В начале XX века Грибной рынок еще сохранял свои патриархальные черты:

«Внешняя картина обычная. Те же бесчисленные ряды ларей и телег с горами всякой постной снеди. Доминируют грибы. Благодаря теплой и дождливой погоде прошлого лета, их уродилось много, и они продаются за бесценок. Фунт лучших белых сушеных грибов стоит 40–35 к.; пудами еще дешевле[34]. Много меда, варенья, всевозможных дешевых кондитерских сластей и мешки сушеных фруктов. По-прежнему горы баранок, редьки. Длинные ряды ларей с посудой, дешевенькой мебелью и всяческими несложными и незатейливыми принадлежностями домашнего обихода.

Вообще товар самый разнообразный. На рынке масса самой разношерстной публики; на этот раз, к общему удивлению, почти незаметно подгулявших мастеровых. Изредка слышатся острота, смех. В большинстве случаев домовитые хозяйки с озабоченными лицами ходили около возов, с вниманием производя экспертизу грибов, залежавшегося в кондитерских варенья и усердно торгуясь из-за каждой копейки. Иногда промелькнет франт с баранкою-монстром в руке и огромною, с голову новорожденного ребенка, редькою. Вообще же, не в пример прошлым годам, на рынке степенно, чинно. Не было слышно и о том, что то тут, то в другом месте исчезли кошельки у зазевавшихся хозяек. Торговля в течение целого дня шла бойко».

Немало карманников, они умышленно устраивают давку».

Со временем в адрес Грибного рынка стало раздаваться все больше и больше критических замечаний. В 1911 году отмечалось, что на рынке господствуют не крестьяне, а торгаши-перекупщики, что нормой стали обвес и самое наглое надувательство. Один из продавцов, «ошибшийся» при взвешивании грибов в свою пользу почти на килограмм, заявил полиции, не моргнув глазом:

– У меня весы такие от природы.

Накануне Первой мировой войны москвичами был вынесен окончательный приговор: «Грибной рынок превращается в обыкновенное торжище „чем придется“, а главное – всякой завалью».

В противоположность Грибному, другие рынки – Смоленский, Калужский, Немецкий и т. д. – действовали круглый год. В каждом районе Москвы они выступали в качестве маленьких центров торговли. Здесь простые или, как тогда говорили, «демократические» покупатели: чернорабочие, мелкие ремесленники, хозяйки победнее (в более зажиточных семьях продукты закупали кухарки) могли купить любую необходимую вещь – от съестных припасов до одежды и мебели.

Прямое наследие древних московских торжищ – московские рынки – сохранили архаичные черты торговли. Глубокой ночью съезжались на рыночную площадь крестьяне, стараясь занять телегой место получше. Под покровом темноты рыночные сторожа обделывали свои делишки. Ссылаясь на распоряжение начальства, они брали с возов по вязанке дров (якобы для уличных костров, предназначенных для обогрева ночных прохожих) либо охапку сена – уже без объяснений. Сами же грузили добычу на тачку и отвозили к знакомому торговцу.

К семи часам утра все уже было заставлено телегами, рогожи развязаны, привезенное выставлено на всеобщее обозрение. Арендаторы открывали палатки и начинали расхваливать свой товар перед первыми посетителями. До самого закрытия стоял над площадью нескончаемый гул. Продавцы зазывали покупателей, едва не хватая их за полы одежды, яростно переругивались с конкурентами. Никто не обращал внимания, что от дождя и солнца мясо на прилавках прикрыто лишь грязными тряпицами. Пробуя качество солений, покупатели запускали руки прямо в кадушки, а потом бросали туда же надкусанный гриб или огурец. В толпе бродили подозрительные личности, продававшие с рук носильные вещи. Если находился желающий обновить свой гардероб, он без всякого смущения садился на тротуар и тут же примеривал брюки или сапоги.

Кроме «универсальных» рынков, в Москве существовали «специализированные»: Сенной, Конный, Птичий, Сухаревский[35], Толкучий.

Три дня в неделю занимали Трубную площадь торговцы птицей и мелкими животными. На Птичьем рынке любители канареек пополняли новыми экземплярами свои голосистые коллекции, начинающие и опытные голубятники толпились возле множества клеток, прицениваясь к турманам, тучерезам и бойным. Желающие могли здесь купить как чистокровную охотничью собаку, так и «лавераков по сходной цене», не говоря уже о щенках сомнительных пород. Домовитым хозяйкам предлагались на выбор куры, гуси, индюшки, а также козы.

Как и везде в торговле, на Птичьем рынке существовали свои приемы обмана покупателей. Е. П. Иванов в книге «Меткое московское слово», объясняя смысл выражения «продать синицу на Ваганьково», описывал один из них: «Старые птичники, для того чтобы постоянный покупатель-любитель чаще производил покупку, старались снабжать его таким „товаром“, который не выживал и быстро „падал“, „ослабевал“, т. е. умирал в неволе. Для этого существовал излюбленный жестокий прием: при высаживании выбранного экземпляра из клетки продавец, беря его в руку, незаметно сильно сдавливал его под крыльями, отчего у птицы получалось внутреннее кровоизлияние и ослабевала деятельность сердца. Принесенная с рынка живая покупка начинала быстро хиреть и погибала в день-два. Поэтому многие любители держания в клетке певчих птиц чаще всего пересаживали их сами, не доверяя торгашу. Смысл острословицы отсюда ясен».

Но особенно многолюдным Птичий рынок становился 25 марта (по старому стилю) – в праздник Благовещения. По старой московской традиции, в память вести о предстоящем рождении Христа, принесенной ангелом Деве Марии, следовало отпустить на волю птичку. Птицы «на выпуск» стоили не так уж мало – от 20 до 40 копеек, но радость, испытанная ребенком, когда с его раскрытой ладони взмывала в небо освобожденная пичужка, вряд ли можно было измерить деньгами. Пустая клетка в этот день становилась подлинным символом Птичьего рынка.

В 1910-е годы наряду с живностью на Птичьем рынке заметно расширилась торговля цветами. По мнению «Голоса Москвы», это стало следствием возросшей в целом продажи цветов:

«Очень характерна теперь для старушки-Москвы все развивающаяся у населения любовь к цветам. В недавние сравнительно годы окна квартир среднего достатка украшались исключительно невзыскательными растениями, вроде герани, фуксии, кактуса, плюща, крина.

О цветах срезанных, как об украшении комнат, имели понятие только очень достаточные москвичи. Остальные знали только ландыши да фиалки, что продавали по улицам подмосковные крестьяне.

Теперь далеко не то. С ранней весны на улицах появляются торговцы с цветами более южных широт. До первого нашего цветка – подснежника на улицах масса гвоздики, фиалок, ромашки, левкоев с благодатного юга. Цены вполне доступны, и редко где теперь не увидишь в московской квартире этого нежного и изящного украшения. Оно постоянно прививается, утончая, совершенствуя вкус.

Образовался и промысел. Торгуют цветами больше дети. На юге такой промысел давно парализовал нищенство детей, доставляя нетрудный заработок. У нас этому промыслу не следовало бы мешать.

Развивается торг и цветущими растениями. Три раза в неделю Трубная площадь представляет собой временные цветники. Здесь вы найдете все сезонные цветы. Попадаются очень хорошие экземпляры.

Интересны и продавцы из подмосковных цветоводств, примитивно дающие советы покупателям по части ухода за цветами. Типичны и покупатели, в большинстве – любители цветов.

Цены стоят здесь невысокие. Небогатый покупатель не может тратить много на свою изящную «охоту». Торгуют вовсю. К четырем часам продавцы начинают идти на уступки, особенно в цене на цветущие растения.

Перед праздниками торговля здесь шла особенно ходко. Продавали по несколько возов товара. Шло много роз, азалий, гиацинтов, тюльпанов, нарциссов.

Нельзя не приветствовать этого развивающегося в Москве вкуса к прекрасному».

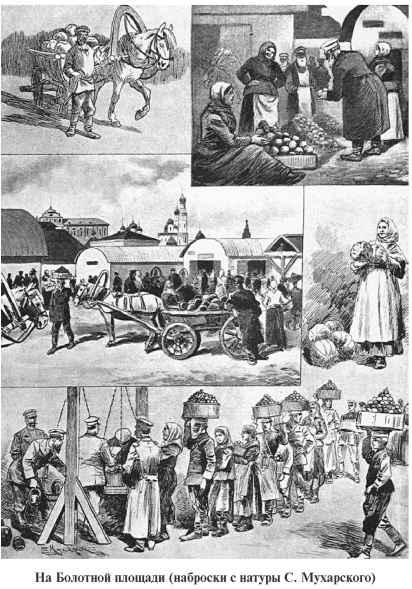

Самый необычный из московских рынков – торговля на нем начиналась глубокой ночью – располагался на Болотной площади (на «Болоте», как называли ее москвичи). Сюда из окрестностей Москвы крестьяне свозили на продажу ягоды и фрукты. Рядом с площадью находилась чайная Афанасьева, где барышники-перекупщики сговаривались насчет цен. Часа в два ночи, когда участники этой своеобразной биржи достигали согласия по всем пунктам, начинался торг.

«Тухли последние звезды, – описывал очевидец, – восток разгорался желтовато-алым светом, и все яснее выступали возы и их владельцы. Теперь первые уже не казались одной сплошной, темной массой, вытянувшейся параллельно по лавкам, а можно было видеть каждый отдельно и различать лица их хозяев. Спокойное равнодушие, усталость и ночная сонливость сменились тревогой и озабоченностью. Очевидно, их волновало начало торга, потому что от цен, устанавливаемых в чайной Афанасьева, зависела удача или неудача долгой и утомительной поездки от родного села до Москвы».

Скупщики неспешно ходили вдоль линии возов, привычно поглядывая на ягодное изобилие. Выбрав то, что нужно, они называли цену и, если крестьянин начинал возражать, с деланным безразличием отходили в сторону, спокойно закуривали папироску. Они прекрасно знали, что у садовода нет другого выхода, а следовательно, финал торга заранее известен: согласится мужик, поскольку везти назад скоропортящийся груз – себе в убыток. Другой же цены никто из заправил ягодного рынка ему не даст.

«Сколько я ни разговаривал с торговцами, – отмечал корреспондент газеты „Московский листок“, – и на Болоте, и потом в Охотном, ни один из них не мог мне объяснить, почему торг должен происходить непременно ночью.

– Обычай такой, – отвечают одни уклончиво.

– Со старины так повелось, – говорят другие.

– Ночку темную выбрали себе в пособницы! – смеялся мне один торговец.

– А знаете, кому она бывает пособницей?

– Разбойникам, что ли-с?

– Вроде того!

– Мы, положим, не разбойники, а народ Божий, да и трудимся достаточно. Вы вот ночку-то спать изволили, а мы трепались, да только к шести домой вернулись. Тоже оценить это надо!»

На самом деле причина ночной торговли была достаточно проста: при такой «традиции» большинство московских обывателей лишались возможности приобретать товар из первых рук. А за счет разницы в ценах процветал целый слой торговцев – от барышников, владельцев складов-«балаганов» до уличных лоточников и разносчиков. Обычному покупателю, тем более если он жил на другом конце Москвы, было просто невыгодно отправляться ночной порой на «Болото». Расходы на извозчика сводили на нет всю выгоду от покупки дешевых ягод.

«Солнце поднималось все выше и выше, – продолжал делиться впечатлениями репортер. – Первые лучи его скользнули по площади, и, как по волшебству, все разом ожило, стало красивым и веселым. Загорелись яркими красными бликами решета с малиной, рядом с ними вишни различных сортов и разнообразнейших оттенков, дальше бледно-зеленая прозрачная смородина, рядом черная, крупная, как дробь. Затем крыжовник зеленый английский, весь покрытый усиками, красный варшавский и, наконец, мелкий виноградный. Все это в таком громадном количестве, что можно подивиться объему и аппетиту московского чрева, проглатывающего ежедневно эти дары Болота, – так, между прочим, как лакомство и пустую забаву.

С наступлением утра на рынке появлялись покупательницы из числа рачительных хозяек, гонявшихся за дешевизной. Они отличались тем, что, усиленно изображая, будто прекрасно разбираются в ягодах, отчаянно торговались за каждую копейку. Торговцы, посмеиваясь про себя, уступали в цене, а сами без зазрения совести подсовывали «барыням» товар «с закраской» – решето, где уложенные сверху отборные ягоды прикрывали гнилые и мятые.

Промежуточной категорией между барышниками-оптовиками и хозяйками были представители аптек и кондитерских заведений. Они закупали ягоды большими партиями, но при этом совсем не обращали внимания на качество, интересуясь больше ценой. В их заведениях дарам Болотного рынка предстояло превратиться в варенье или сиропы, а уж как придать своей продукции товарный вид и с выгодой сбыть с рук эти промышленники знали досконально.

– Нам ведь все равно, – откровенно отвечали они, когда мужик нахваливал им достоинства своего товара, – мы не для себя берем, а тоже для торговли.

Когда утро по-настоящему вступало в свои права, торговля ягодами полностью прекращалась, и эстафету принимал овощной рынок. Летом, в сезон, вдобавок к нему на обособленном уголке Болотной площади располагались продавцы грибов. Указывая на них, один из публицистов писал о разрушающем влиянии капитализма на деревню: раньше крестьяне ели грибы сами, а теперь лишь облизываются, но несут на продажу, чтобы заработать лишнюю копейку.

Название «Толкучий рынок» говорит само за себя. Вот как он выглядел в начале XX века: «Традиционная „Толкучка“ у Ильинских ворот перекочевала из своего насиженного места, где она помещалась десятки лет, на новое, за Устьинским мостом. „Толкучка“ в этом месте находится пока, если можно так выразиться, в организационном периоде. Постановка палаток еще далеко не закончена, хотя их построено уже около 50.

С внешней, так сказать декоративной, стороны «Толкучка», пожалуй, выиграла. Торг производится в красивых палатках, построенных по общему типу. Палатки на ночь собираются. В этих палатках можно найти что угодно: сапоги, калоши, чулки, белье, принадлежности домашней утвари, платье и т. д. Вообще, на 2–3 руб. можно одеться с ног до головы, а на 10–15 руб. – приобрести целое домашнее хозяйство. Тут же неизбежные торговки с жареной колбасой, рыбой, ветчиной, яйцами, горячими щами с кашей. Одним словом, целый походный ресторан. За 6–7 коп. можно получить обед из нескольких блюд. Все это находится или на лотках, или в котлах.

Кто продает сапоги, кто пиджаки; бабы – рубашки, чулки. Здесь же толкутся барышники, скупающие у захмелевших мастеровых последнюю одежонку. Пищат гармоники. На земле на грязной скатерти разложены незатейливые антикварные вещицы. В общем, картина та же, но торговля идет вяло, не оживленно. Народу немного.

– Куда там! Хоть волком вой… Сюда никто и нейдет. Вот стоим и морозимся…

Торговец захлопал руками и стал прыгать, разогревая остывшие ноги.

Тем не менее эта глухая сама по себе местность с переводом «Толкучки» стала оживать. Цены на квартиры возросли. Появились новые трактиры, чайные лавки. Чувствуется спрос на торговые помещения для всевозможных мелких одежных и т. п. магазинчиков».

Таким образом, у москвичей всегда был выбор: воспользоваться услугами солидной фирмы или отовариться у уличных продавцов. В первом случае они получали товар почти гарантированного качества. Во втором – экономили деньги, но рисковали здоровьем. Например, в 1914 году московская газета предупреждала насчет рыбников из палаток: «Торгуют они исключительно браком; не исключается даже возможность продажи зараженной рыбы. Но благодаря тому, что эта рыба расценивается продавцами на несколько копеек дешевле, – торговля ею пользуется большой популярностью в среде не только неимущего, но даже среднего обывателя Москвы».

– Скоро и совсем ее не будет, – пояснил некий почтенный торговец, – и без рыбы насидимся!.. Наша икра за границу без пошлины идет… Германию и Францию икрой завалили… Германия наложила на икру ввозную пошлину, а мы себя разоряем… Икряной промысел вместо рыбного затеяли… В запретное время, когда ловить законом воспрещается, рыба, положим, стоит 80 копеек, а в разрешенное время – рубль… В прошлом году две тысячи пудов одной икры для заграницы в одном районе добыли в запретное время… А вы хотите, чтобы рыба была…

– А чего же чиновники смотрят? – спросил корреспондент, прикидываясь наивным младенцем. Хотя сам прекрасно знал, что в России, где господствует самодержавие, на подобный вопрос он ответа не получит.

Еще хорошо, что за четыре года до этого власти пресекли распространение так называемой икры Гиппиуса. Сей ловкий господин наловчился скупать обесцветившуюся кетовую икру по 30 коп. за фунт, посредством черного красителя превращать ее в «паюсную», а затем с помощью агентов продавать «деликатес» «с большой уступкой» в буфеты и мелким торговцам. Если учесть, что настоящая паюсная икра стоила тогда от 1 руб. 80 коп., становится понятной заинтересованность всех участников этой торговой операции. Те, кому доводилось отведать изделие Гиппиуса, говорили о незабываемых впечатлениях: стоило откусить от бутерброда с «икрой», как клейкая масса намертво облепляла зубы, а рот приобретал стойкую черную окраску.

Конечно, можно еще вспомнить о продаже фальсифицированного молока, об огромном проценте маргарина в «чистом» сливочном масле, о «фруктовых водах» на контрабандном сахарине, но не будем – история безобразий в московской торговле требует отдельной книги.

Что же касается истоков обмана, процветавшего в московских лавках и магазинах, то, по признанию одного из купцов, в его основе лежала простая философия: «В торговле без обмана и нельзя… Душа не стерпит! От одного – грош, от другого – два, так и идет сыздавна. Продавца у нас пять лет делу учат, чтобы все происхождение знал…» Описание приемов, с помощью которых московские торговцы обманывали покупателей в 1906–1909 годах, сохранилось до наших дней:

«Обвес „с походом“».

Продавец берет больше против спрошенного количества какого-либо продукта и с легким толчком бросает его на весы, после этого на весах же отрезает ножом излишнюю часть и во время этого процесса усиленно нажимает на площадку, которая и показывает излишек. Иногда с этой же целью он добавляет еще резкий удар тем же ножом по площадке. Когда площадка весов с недостающим количеством продукта чуть остановится внизу, продавец на мгновение отнимает руки, как бы убеждая покупающего не только в точности требуемого количества, но и в «большом походе». После этого ловкий торговец отрезает из лежащих на прилавке обрезков еще маленький кусочек продукта, дополняет его, быстро срывает покупаемое с чашки весов и, с выражениями готовности к услугам, поспешно завертывает в бумагу. В этом приеме обычно скрывается самый значительный недовес. («С походом» продавать, на брюки себе в день заработаешь!)

Обвес «на бумажку» или «на пакет».

Обвес «на бросок».

Продаваемое быстро, с силой бросают на весы, от чего последние идут вниз. Не дав им выровняться, быстро снимают взвешиваемое, упаковывают и выдают покупателю. («Бросочек», как у артиста в цирках, – наше было дело. Молодых надо учить у нас – стариков!)

Обвес «на пушку», «с пушки».

Взвешивая тару, отвлекают чем-либо внимание покупателя и, по надобности, то быстро сбрасывают, то вновь кладут мелкую гирю на противоположную взвешиваемому чашку. Для удобства такие гири держат привязанными на шнурок, который также, при изменении приема, может давать вес. (Такому можно «с пушки» дать, он в очках с мороза…)

Обвес «втемную», «по-темному».

Взвешивают на весах, поставленных таким образом, что покупатель видит часть их. Обычно продавец закрывает стрелку и желаемую чашку своей фигурой.

Обвес «на путешествие».

Продавец взвешивает без присутствия покупателя, вежливо направляя его в кассу для расчета или получения чека. (Отправил его «на путешествие», а он мне на всю фирму, черт, с другого конца кричит: «Подождите без меня вешать!» Вот такой слоник[37]!)

Обвес «на нахальство».

Продавец, пользуясь незнанием и ненаблюдательностью покупателя, ставит неверные гири – меньшего веса.

Обвес «с подначкой».

Практикуется чаше всего уличными торговцами на ручных неверных весах. Прием заключается в отклонении пальцами, в момент взвешивания, головки прибора в желаемую сторону. (Где с «подначкой»!Гляди, я палец в стороне держу. Не покупатель – сразу видать! Продавец супротив твоей скупости ни при чем…)

Обвес «на время».

Обвес, рассчитанный на скорость наложения и быстроту снимания с весов продаваемого.

«Сделать пиротехнику», или «радугу».

Подменить один сорт товара другим. Способ, широко практиковавшийся у мясников. (Мясо в этот год у нас не в цене, и без «радуги», слава Богу, выгодно торгуем! Нам это ни к чему…)

«Дать ассортимент» – отпустить товар высшего сорта, а довесить низшим.

Обвес «семь радостей».

Продавец одновременно старается использовать и вес бумаги, и неверные гири, и сбрасывание последних, и все прочие приемы. (Кматери – под вятери такого клявузу… Не дам другой бумаги – нет и нет! Бери без завертки, а вешать для санитарного состояния без бумаги не вправе… Ну и прощай! Приходи на «семь радостей», дите с тобой окрестим… И без твоего покупу обойдемся!)

Обмер «внатяжку» при продаже материи.

Продаваемое ловко натягивается на меру и незаметно спускается с ее конца. Последнее широко практиковалось при продаже плотных шерстяных тканей[38].

Кроме обмана и язвительного слова, в ином торговом заведении покупателя подстерегала опасность стать жертвой «оскорбления действием», как это случилось с госпожой Караваевой.

Эта молодая дама купила шляпку в Лубянском пассаже, в модном магазине купца Алексеева. К сожалению, ей недолго пришлось красоваться в обнове – буквально на следующий день у нее вытащили кошелек. Так она оказалась перед выбором: сидеть голодной или отказаться от предмета роскоши.

Однако попытка вернуть шляпку в магазин и слова «извольте деньги обратно» привели Алексеева в ярость. Вдобавок бывшая покупательница неловко махнула рукой и свалила на пол болванку с надетой на нее шляпой. Тут купец совсем взбеленился: выскочил из-за прилавка, вцепился даме в кофту так, что пуговицы градом посыпались. Караваева вырывалась, звала на помощь, но торговец схватил ее за руки, принялся трясти и гнуть к земле, заставляя встать на колени.

Даму спасли привлеченные шумом посетители пассажа. Они же выступили свидетелями в суде, рассказав, что «у дрожавшей от страха, растрепанной и растерзанной Караваевой руки были оцарапаны и в крови». За грубое обращение с покупательницей купцу Алексееву пришлось на месяц расстаться с магазином и обосноваться в арестном доме.

Еще большая неприятность случилась с доктором В. А. Закржевским. У него после посещения лампового магазина купца Мишина на Тверской улице, по свидетельству полицейского врача, «лицо было в подтеках, ссадинах, царапинах, синяках».

А началось все с того, что госпожа Вядро – квартирная хозяйка Закржевского – присмотрела в магазине абажур для лампы. Велев завернуть покупку, она подошла к кассе, за которой стоял сам владелец заведения Мишин. Женщина положила на прилавок деньги и повернулась, чтобы взять у приказчика завернутую в бумагу покупку.

– С вас, мадам, еще восемьдесят копеек, – раздался вдруг голос купца. – Вы только тридцать дали.

– Позвольте, – удивилась дама, – я дала вам рублевую монету и два пятака.

Она растерянно посмотрела на пустой прилавок – деньги Мишин уже успел смахнуть в кассовый ящик. Порылась в кошельке. Нет, все правильно. Не хватает как раз уплаченной суммы.

– Вот ведь какой бесстыжий народ пошел, – нарочито громко, на весь магазин, пробасил купец. – Суют двугривенный, а товару хотят взять на рубль.

Окончательно сконфуженная госпожа Вядро пыталась спорить и даже заявила, что если ей не верят, то пусть сосчитают деньги в кассе – истина сразу откроется. Но ее слова только подлили масла в огонь и вызвали, как сказано в заметке о происшествии, «поток дерзостей самого московского свойства».

Следом под рубрикой «Записки сумасшедшего» появился фельетон:

«Разбил стекло от лампы и сижу теперь в потемках. Разбей я это самое стекло вчера, я бы уже давно сходил бы в магазин, купил новое и сейчас сидел бы себе при лампе и читал бы какие-нибудь декадентские стишки. А ныне, прочитав, как обращаются у Мишина с покупателями, решил лучше век целый просидеть без лампы. Михей, наш сторож, тоже не хочет идти.

Сидя в темноте, придумал верный путь к обогащению. Хочу открыть ламповый магазин и пустить в газетах публикацию: «Товар первый сорт. Цены без запроса. Покупателей, как оптовых, так и розничных, не увечат»».

Мишин, недовольный тем, что дело получило огласку, направил в газеты письмо-опровержение, в котором изложил свою версию случившегося:

«Недоразумение при расчете с неизвестной мне дамой не только не сопровождалось бранью и оскорблениями, но, наоборот, было мной немедленно прекращено заявлением даме, что пусть все будет согласно ее уверению, и она удалилась с купленным товаром. Дама приходила не одна, а с прислугой, и очевидно, если бы было нанесено ей хотя какое-либо оскорбление, то ей стоило только обратиться к содействию суда, и ее права были бы под охраной закона.

Но вместо этого вечером того же дня эта дама явилась ко мне в магазин с неизвестным мне лицом, потом оказавшимся врачом Закржевским. Он, подойдя к кассе, где я помещался, в присутствии многих покупателей и моих служащих, потребовал от меня извиниться перед дамой за будто бы нанесенные ей оскорбления. На мой отказ в самой вежливой форме последовало требование, чтобы я сообщил мое звание, а на мое замечание, что я этого не обязан делать перед неизвестными мне частными лицами, последовал сильный удар кулаком, в котором был зажат большой металлический карандаш, окровенивший мне лицо. Когда я вскрикнул, один из служащих схватил врача сзади за руки, но он вырвался и побил на 65 руб. посуды. Только приход полиции прекратил эту дикую сцену. В это время дама сидела на стуле, и никто ее не держал за руки. В магазине было много покупателей, из которых некоторые являются свидетелями нанесенного мне оскорбления действием».

Однако в суде свидетели нарисовали иную картину. Доктор, натолкнувшись на грубый отказ Мишина принести извинения, достал карандаш и спросил звание торговца, чтобы написать заявление в суд по всей форме. На это купец, выразив всем своим видом величайшее презрение, сказал:

– Да ты врешь, разбойник!

Возможно, в наше время эти слова уже не имеют столь уничижительного смысла, но в ту пору для дворянина с горячей польской кровью выслушивать такое от «какого-то купчишки» было форменным оскорблением. В запале Закржевский влепил торговцу пощечину, но и у того взыграло ретивое.

– Ребята, бей его! – разнесся по магазину клич.

Тут же на доктора накинулись четверо приказчиков, схватили его за руки и принялись от души лупить. Напрасно он звал на помощь. Служащий магазина, подскочив к входной двери, плотнее прикрыл ее, чтобы на улице ничего не было слышно. А из посетителей никто не вступился за несчастного врача, поскольку Мишин объявил, что все в порядке – бьют жуликов. Госпоже Вядро сделалось дурно. Она в полуобморочном состоянии рухнула на стул, но один из приказчиков закричал: «Воровки всегда притворяются в истерике!»

Спустя несколько дней после судебного процесса над Мишиным на первых страницах московских газет появилось объявление: «От лампового магазина Мих. Ив. Мишина, Мясницкая, д. Стахеева, бель-этаж.

Вследствие инцидента с г. Закржевским, имевшим место 4-го с. м. в магазине И. И. Мишина на Тверской, близ Триумфальных ворот в д. Коровина, настоящим доводится до сведения, что магазин мой, существующий около 27 лет, с означенным магазином И. И. Мишина ничего общего не имеет и отделений магазина моего в Москве нет.

Московский 1-й гильдии купец Михаил Иванович Мишин».

Конечно, сейчас это может показаться смешным – открещиваться от однофамильца посредством газетной рекламы. Однако сто лет назад московские купцы относились к коллизиям вроде «мишинского побоища» очень даже серьезно.

Причина заключалась в том, что в коммерческой практике применялся не совсем чистоплотный прием: новое, только что открытое предприятие некоторые коммерсанты старались «прицепить» к имени солидной торговой фирмы, уже заработавшей авторитет. Например, в Москве каждый знал знаменитую булочную Д. И. Филиппова на Тверской. Но никто не мог запретить какому-нибудь Кузьме Филиппову открыть в Лефортове или на Разгуляе пекарню и также предлагать покупателям «филипповский» (хотя бы по названию) хлеб.

Среди московских комиссионеров существовал даже такой промысел – розыск носителей соответствующих фамилий, чтобы те за небольшое вознаграждение (размеры зависели от звучности фамилии в торговом мире) соглашались номинально возглавлять торговые заведения. Подставному лицу доставались дармовые деньги, а фирме – подходящее имя на вывеску.

О степени неприятностей, которые мог доставить однофамилец московскому предпринимателю, можно судить хотя бы по страданиям цветовода Фернигера. В справочнике «Вся Москва за 1911 год» была указана его фирма – солидная, давно себя зарекомендовавшая, – но вот номер телефона напечатан не его, а свежеиспеченного конкурента, носившего ту же фамилию. Нужно ли говорить об убытках, понесенных Фернигером в результате «небрежности» составителей справочника?

…Сергей Петрович улыбнулся, вспомнив, как бранил Фернигер конкурента, столкнувшись с ним нос к носу в Немецком клубе. Едва дело до протокола не дошло. Потом поймал по-прежнему вопрошающий взгляд Анны Николаевны, подумал немного и решительно сказал:

– Вот что, тетушка, давайте так поступим. Берите извозчика и поезжайте на Петровку. Какой магазин приглянется, в тот и заходите. Не понравится в нем, переходите в следующий. Думаю, в конечном итоге что-нибудь подходящее обязательно найдете. А чтобы вы увереннее себя чувствовали, возьмите эти триста рублей. В качестве новогоднего подарка. Тратьте, как вам заблагорассудится.

<< Назад Вперёд>>