ВВЕДЕНИЕ

Франко Моретти. Атлас европейского романа, 1800—1900

Карты полны удивительного очарования для человеческого воображения. Они говорят о путешествиях и приключениях, исследованиях и открытиях, а научные карты, известные нам сегодня, предлагают спокойно отстраненный, объективный, богоподобный взгляд на мир сверху. Разноцветные и нарядные карты Средневековья и начала Нового времени обладают другой, скорее эстетической, внешней привлекательностью с их декоративными завитками, иллюстративными картушами и океанами, населенными морскими чудовищами. Создатели товаров без конца обыгрывают привлекательность древних карт: изысканные канцелярские принадлежности, высококачественные настенные календари, глобусы цвета сепии и галстуки ко Дню отца — все они соблазняют покупателя темами старинной картографии.

Несколько лет назад в поисках иллюстраций для книги об уездных землевладельцах я натолкнулась на большую коллекцию нарисованных от руки карт земельных участков XVII века. Эти русские карты, подобно европейским, оказались очаровательными и интригующими. Выполненные от руки, часто в нескольких черновых и лишь затем в окончательном варианте, подкрашенные акварелью, эти карты в большинстве своем составлялись уездными подьячими и отставными дворянами и детьми боярскими для использования в судебных процессах по поводу споров из-за недвижимого имущества. Эти русские рукописные карты не были изготовлены профессиональными картографами, их не печатали в богатых изданиях, как знаменитые голландские и английские карты, они не стремились изобразить весь мир, ни даже его существенную часть, и были столь же скромны, как и цели, которым они служили.

Как только я увидела эти прекрасные рисунки, я поняла, что недостаточно воспроизвести их в качестве иллюстраций: этот источник настоятельно требовал интерпретации, которая почти не проводилась до сих пор. Само существование этих карт заслуживало внимания. Жители Московии в целом были молчаливым народом, не желавшим или не имевшим склонности излагать абстрактные идеи и эмоциональные реакции на бумаге. «Молчание Московии» приобрело культовый статус в научной литературе. Западные путешественники уже в XVI и XVII веках отметили отсутствие любопытства к окружающему миру у московитов, чье явное равнодушие стало неотъемлемой частью устойчивого образа России вплоть до эпохи Петра Великого. В России начала Нового времени было создано мало значительных описательных или аналитических источников, ставших классическими трудами в западных библиотеках. Письменные источники в общем и целом ограничивались административным и церковным жанрами почти до самого конца XVIII века. Изобразительные памятники обычно были сосредоточены у декоративного и теологического краев репрезентативного спектра, свидетельствуя о нежелании отображать природный мир.

Однако московиты все же создавали карты, называемые чертежами, в допетровский век и в первые годы правления Петра I, и создавали их сотнями. Необычные своим светским содержанием и привлекательные нарядной, народной эстетикой, эти чертежи-карты еще должны удостоиться широкого внимания и интерпретативного анализа. Русские и советские географы и картографы описали их картографические и (незначительные) научные достоинства, а несколько западных историков кратко упомянули о них мимоходом. Отдельные фрагменты карт появлялись в качестве иллюстраций к работам по другим предметам, но мало кто уделял им внимание как источникам, несущим свой собственный смысл1. Изготовленные местными чиновниками, уездными служащими и горожанами, карты изображают непосредственный окружающий мир так, как художники-любители посчитали нужным его изобразить. Выполняя свою задачу, непрофессиональные составители карт принимали решения о том, что включать, а что не включать, как представлять различные свойства ландшафта, что выделить как значимое и важное и какие символы использовать для отображения физического мира. Эти простые, ярко раскрашенные цветные чертежи-карты, украшенные деревьями, речками, церквушками и домишками, представляют собой уникальное средство для изучения некоторых самых интересных вопросов истории раннего Нового времени в России. Их детальные образы помогают подобрать ключ к пониманию того, как серьезные вопросы государственной политики и высокой церковной теологии отражались на земле, в жизнях и опыте обычных людей, а точнее, как восприятия географии и окружающей среды формировали социальный опыт населения и формировались им. Анализируя образы карт в контексте связанных с ними документов, в данной книге я исследую власть и обычаи московского самодержавия и православную культуру в жизненном опыте подданных царя, живших в глубинке.

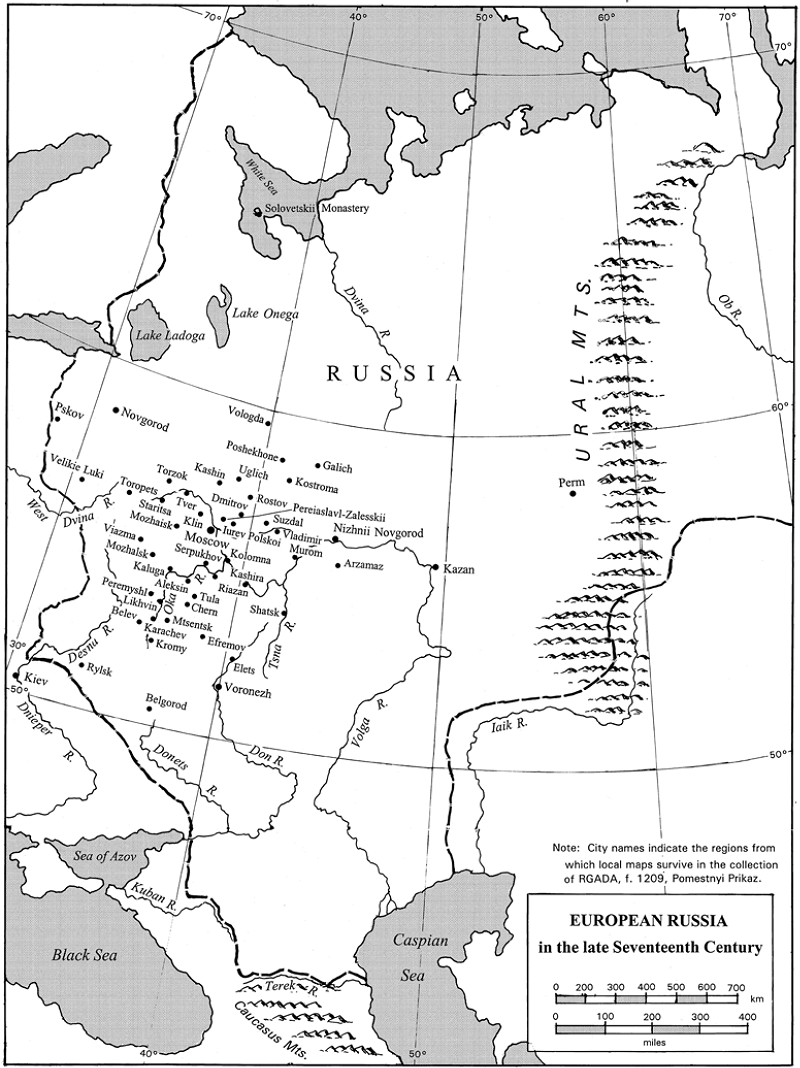

Согласно каталогу В. С. Кусова, с XVII века сохранилась почти тысяча карт России, включая как иностранные карты, так и карты местных картографов2. Более половины сохранившихся карт — это подробные чертежи очень небольших районов, крупномасштабные топографические карты, составленные в связи с имущественными тяжбами. Карты такого типа стали базой источников и темой первой половины этой книги, посвященной имущественным делам в Европейской России. Почти пятьсот таких карт (492, по моим последним подсчетам) сохранилось в архивном собрании Поместного приказа — главного административного органа, осуществлявшего контроль над землевладением. В них документально отображены имущественные споры со всех уголков Европейской России. На рисунке 1 показано их распространение. Сохранились чертежи из каждого города и области, указанных на карте. Благодаря педантичным процедурам архивации, которых придерживались московские делопроизводители, а затем их имперские и советские наследники, большинство карт сохранилось наряду с протоколами судебных дел, в связи с которыми они были представлены, поэтому их можно точно датировать и установить обстоятельства тяжбы. Все поддающиеся датировке карты из собрания Поместного приказа относятся ко второй половине века, и все, за исключением шестидесяти девяти, — к последней четверти века. Тот факт, что карты сохранились вместе с относящейся к ним документацией, несколько необычен для истории картографии начала Нового времени. Если историки Московского государства, как правило, с завистью смотрят на количество и разнообразие сохранившихся первоисточников в западноевропейских архивах, то в данном случае дотошные московские бюрократы сберегли и удобно снабдили перекрестными ссылками такое сокровище архивных материалов, которое может заставить позеленеть специалистов по ранней Новой истории Запада. Благодаря контексту, предоставленному судебными протоколами, карты раскрывают гораздо больше сведений, чем содержится в одном изображении.

Большинство сохранившихся карт земельных участков представляют собой грубый набросок черными или цвета сепии чернилами, но многие нарисованы красивыми цветами осени: реки — синим или зеленым; дороги — коричневым или серым; деревни — оттенками желтого или охры. Они мгновенно очаровывают зрителя прелестными деревьями, растущими вверх, вниз или поперек и вдоль дорог и рек, своей смешанной или расходящейся перспективой и полным отсутствием постоянного масштаба или ориентации. Иногда в верхней части карты окажется улыбающееся солнце (или два!), обозначающее направления, как на карте из Калуги, воспроизведенной на вклейке 1, где одно из солнц названо за[кат] или «за[пад] летней», а другое — «восток летней», что указывает на северную ориентацию карты. Но большинство карт лишено основных указаний и содержит многочисленные одновременные ориентации. Многие карты довольно большие, порядка трех-четырех футов в ширину, и рисовались из нескольких точек, по мере того как автор перемещался вокруг листа бумаги. Здания и деревья обращены вверх, вниз или поперек, в зависимости от местоположения или точки зрения художника в данный момент. Таким образом, у них несколько ориентаций, и их нужно читать со всех четырех сторон. Чаще всего в качестве показателя относительной ориентации используется направление течения рек и ручьев, которое значило для местных жителей больше, чем абстрактные стрелки компаса. На некоторых картах направление надписей вдоль рек показывает направление течения рек. На других подсказку дает расположение церкви, алтарь которой находится на востоке3.

Вторая категория карт, которой посвящена вторая половина книги, отображает гораздо более крупные участки территории в значительно меньшем масштабе. Это ранние карты Московского царства и его соседей, на которых заметен особый интерес к пограничным районам и границам, к областям, которые были только что завоеваны и присоединены или ожидали московского завоевания. Сибирь, как крупнейшая и наименее изученная пограничная область, удостоилась большого внимания составителей карт XVII века, фиксировавших земли и народы, открытые во время экспедиций на восток. В отличие от карт земельных участков, которые создавались по местной инициативе и служили в большей или меньшей степени личным интересам в московских уездах, сибирские карты в масштабе страны, как правило, заказывали подразделения московской государственной администрации для стратегических целей царского режима. На них хорошо видны политические границы, маршруты военных поставок, укрепления и линии сообщений, а также места стратегического значения, такие как колодцы и пути передвижения кочевников. Многие из этих карт тоже сохранились вместе с приказами канцелярии и отчетами составлявших их исследователей, солдат или должностных лиц. Наряду с картами и документальными свидетельствами, в хрониках, сказках и космографиях сохранились комментарии о географии Сибири и о том, как осмыслялись ее поразительные ландшафты. Такие сопутствующие тексты обогащают источники для исследования геополитического и религиозного понимания мира жителями Московского царства.

Рис. 1. Европейская Россия в конце XVII века с указанием районов создания местных карт. Названия городов указывают на районы, откуда карты сохранились в собрании РГАДА (Ф. 1209. Поместный приказ).

Эти документы и карты, по-своему отображающие вопросы высокой политической значимости, удостоились большего внимания ученых, чем скромные местные карты, и многие из них были напечатаны. Главные вопросы при изучении этих карт во многом порождаются традиционными опасениями более общей научной картографии и дипломатической истории. Были ли эти карты точными с научной точки зрения? Какими способами велась съемка и устанавливались долгота и широта? Какие инструменты использовались при их составлении? Насколько точно были установлены границы с соседними государствами?

Поскольку история картографии кардинально преобразилась, изменились и типы вопросов, которыми она занимается. Исследователи культурной географии, вдохновленные в значительной степени работами Анри Лефевра, под маской внешнего научного нейтралитета смогли выяснить, что карты умело скрывают свою собственную силу как инструмента строительства государства, политического доминирования и социального контроля. Вот что пишет Марк Монмонье в колоритном отрывке своей остроумно озаглавленной книги «Как лгать с помощью карт»:

Карта — это идеальный символ государства. Если ваше великое герцогство или родовые владения выглядят потертыми, захудалыми и износились по краям, просто возьмите лист бумаги, отметьте несколько городов, дорог и ландшафтных характеристик, нарисуйте четкую и жирную границу вокруг территории такого размера, на который вы осмеливаетесь претендовать, закрасьте, добавьте название, возможно, поставив перед ним для более сильного впечатления слово «Республика», и — presto: теперь вы лидер новой, суверенной, автономной страны. Если кто-то в этом сомневается, просто покажите карту. Ваше новое государство теперь существует не только на бумаге, оно есть на карте, а значит, оно должно реально существовать4.

Монмонье предполагает, что картам присуща некая утверждающая сила. Такое скептическое отношение к нейтральности и фактическому содержанию карт развязало руки историкам культуры, которые погрузились в историю картографии и нашли способы прочитать послания о гендерных, классовых, религиозных и других культурных течениях в чисто фактических, на первый взгляд, очертаниях карт5.

Вдохновленная этой увлекательной литературой, а также развивающимися областями культурной географии и науки о пространстве, в данной книге я решила отставить в сторону все вопросы научной точности и способов съемки, предоставив моим коллегам-географам определять картографические достоинства и операции, лежащие в основе составления карт Сибири, а также восточных и южных границ Московии. Помимо инструментальной функции московские карты выполняют важную экспрессивную функцию, и именно эту экспрессивную функцию я пыталась понять в первую очередь. Несмотря на то что они были созданы для административных целей в официальных царских ведомствах, на пограничных заставах и в судах, карты отражают более глубокие предпосылки и установки своих создателей и таким образом рисуют яркую картину взаимодействия политики, культуры и веры.

Второе направление истории картографии и культурной географии оказалось не менее плодотворным: это изучение трансформирующей силы, присущей картам, особенно в силу авторитетного, научного представления территориального деления, имущественных прав и политического контроля, характерного для западной картографии со времен научной революции6. Карты не только устанавливают границы территории, которые позднее можно узаконить, но также могут трансформировать понимание и восприятие пространства, места и власти у зрителей. Из-за недостатка свидетельств о восприятии, воспроизведении или распространении рукописных карт Московии, сохранившихся в единственных экземплярах в официальных архивах, эти утверждения, даже с изменениями, учитывающими совершенно ненаучную форму чертежей-карт XVII века, можно лишь в ограниченной степени отнести к случаю Московского государства. Тем не менее я надеюсь, что эта книга докажет, что карты не только отражали отношения и ментальные установки жителей Московии, но также служили наряду с другими текстами и практиками для подкрепления и принятия определенных способов понимания и узаконения земельных и пространственных притязаний. Московские карты иллюстрируют глубоко укоренившиеся представления о естественных и правильных отношениях между людьми и местами, а эти представления, в свою очередь, имели влияние в реальном мире политики, закона и правопритязаний. Составители карт изображали мир таким образом, который был понятен им самим, в контексте своего опыта и своей ментальной вселенной. Эти изображения устанавливали примерные параметры, через которые последующие пользователи и зрители могли увидеть правильное и естественное устройство местности. После того как карты нарисовали, их обычно хранили в административных и военных учреждениях, где круг пользователей и зрителей представлял собой небольшую, но весьма значимую группу, в которую входили чиновники, администраторы, воеводы и помещики, самым непосредственным образом заинтересованные в процессах передачи, обоснования и утверждения контроля над землями.

В своем новаторском исследовании географии европейских романов Франко Моретти предполагает, что карты могут быть полезны в качестве «аналитических инструментов: они необычным образом вскрывают текст и выносят на свет отношения, которые иначе оставались бы скрытыми»7. Именно в таком духе я подхожу к картам Московского государства XVII века, составляющим основу данной работы.

Карты подталкивают нас к переосмыслению российской истории с новой, пространственной, точек зрения. Такая пространственная перспектива, в свою очередь, поднимает новые вопросы и предлагает новые ответы на вопросы старые и более знакомые, такие как: природа самодержавия, распространение крепостничества, расширение имперского господства, значение православного христианства, роль субъекта в политическом сообществе. Возвращение к классическим темам русской истории с географической и картографической точки зрения проливает свет на дотоле скрытое значение физического местоположения и природной среды в московском политическом и культурном порядке. Пространственные и территориальные факторы внесли свой вклад в формирование того, как жители Московского государства понимали свое место в божественном и человеческом мире, и далее повлияли на формирование московской политической и социальной системы. Через свое конкретное местоположение в Русском царстве московиты понимали свое отношение к более крупному целому. На основе своей пространственной принадлежности московские подданные получали средства к существованию, просили защиты у царя и судей, получали признание как члены более широкого политического и социального сообщества и непосредственно общались со своим Богом. Центральный аргумент этой книги состоит в том, что географическая перспектива открывает новые взгляды на то, как московиты строили политическое общество из широко разбросанных кусочков самодержавной империи. Историки России изучали стратегии интеграции, выработанные царским режимом для создания своей собственной законности и подкрепления своей власти принуждения согласием среди населения8. Я утверждаю здесь, что пространство было одним из самых важных посреднических и объединяющих факторов, которые привязывали подданных к царю отношениями подчинения и в некоторой степени также и права. Упуская пространственные отношения, историки не замечают одну из уникальных черт московской политической культуры. Будучи огромной территорией, Московия простиралась через Евразию к Тихому океану уже к 1640-м годам. На таких расстояниях определить местонахождение людей, идентифицировать их и привязать к месту было столь же насущной задачей, как и идентифицировать людей по чину и сословию. В то же время и государство, и его непокорные подданные продолжали продвигаться сквозь пространство и по континенту. Мобильность и ее отсутствие контрапунктом проходят через всю эпоху Московского государства9.

Я честолюбиво надеюсь, что изучение карт и географического воображения в последующих главах сможет внести свой вклад в разрешение извечного вопроса о том, что есть русского в России. Есть ли что-то, что отличает ее и делает уникальной? И что это? Данный вопрос всегда присутствует в обсуждениях этого загадочного государства и народа. Он возникает в газетах и телепрограммах, в бесчисленных книгах и романах, в самой России и за границей, и это происходит с начала XIX века. Стремление установить и определить сущность России, по-видимому, порождает бесконечные размышления. Даже выяснение того, где находится Россия, дает пищу для споров. География вносит значительный вклад в ее притягательность и ускользающий характер. С начала Нового времени люди недоумевают, где она находится: в Европе или в Азии? Исследователи, которые бились над этим вопросом, попеременно выбирали то первое, то второе, представляли себе Россию, разделенную на две части Уралом или Доном, а наиболее изобретательные создали для России специальный неологизм — Евразия, к которому прилагался гибридный культурный профиль. Только в конце XVI века, а затем более активно в XVII веке русские сами начали предпринимать попытки составлять карты своей страны с помощью отдаленного подобия системы. Составителей этих карт не беспокоила двусмысленность расположения на двух номинальных континентах; вместо этого они посвящали свои усилия нанесению на карты огромных малоизвестных участков на востоке между Московией и Тихим океаном, Северным морем и пустыней Гоби10.

Однако каждый, даже лишь мимолетно знакомый с Россией, согласен в одном. Россия огромна, «она столь велика, что раскинулась на 10 часовых поясов и два континента», как пишет «Нью-Йорк Таймс»11. Размеры России — это очевидный географический факт, но его значение остается таким же противоречивым, как и любой другой аспект загадочного народа, политики и культуры России. Исследователи призывали географию на помощь, пытаясь объяснить ряд аспектов исторического развития России. С. М. Соловьев, историк XIX века, приписывал упадок культуры в период между Золотым веком средневекового Киева и суровыми веками московского правления перемене климата: от солнечного тепла украинского юга к неумолимому холоду московского севера. Великий социальный историк В. О. Ключевский объяснял распространение крепостничества естественной реакцией на широкие и открытые просторы российских степей, которые манили работников свободой и таким образом угрожали лишить московскую экономику столь необходимой рабочей силы. У землевладельцев не было иного выбора, кроме как привязать крестьян к земле12. Екатерина Великая объясняла французскому философу Дени Дидро, что Россия слишком велика и разнообразна, чтобы ею можно было управлять как другими государствами. Она требует более жесткого, самодержавного правления13. Идея о том, что экспансионистская внешняя политика России выросла из «стремления к морю» или желания иметь порт в теплых водах, завоевала огромную и стойкую популярность во время «холодной войны». В постсоветской России мистические географические теории неоевразийца Льва Гумилева захватили воображение широкой, националистически настроенной публики и превратили географию России в политически заряженный пробный камень мобилизации националистических сил.

Эти и другие широкие интерпретации российского исторического развития выросли из геополитических прочтений места России на карте. Карты можно читать не только как инструменты или с точки зрения обоснования какой-либо доктрины, а видеть в них выразительные метафоры создавшей их культуры. Читая карты и географические отчеты как текстовые и наглядные источники, мы получаем возможность по-другому взглянуть на историю Московского государства или рассказать другую историю. Мы не можем обещать исчерпывающе ответить на вопрос «что такое Россия?» в этой книге, но мы можем, сосредоточившись на пространстве, месте и ландшафте, предложить свое толкование того, как русские понимали и активно формировали свое место в природном и рукотворном мире, в своей социальной среде, в политическом обществе российского царства и в созданном божественной силой космосе. Если читать карты как культурные конструкции, а не прозрачные отражения географической реальности, они могут помочь нам воссоздать отношения московитов к собственности и крепостному праву, дикой природе и пахотным полям, политической принадлежности и общественной жизни, колониальной экспансии и миссионерской деятельности — и все это в контексте более широкой повести христианского спасения.

Основная гипотеза этой книги состоит в том, что московиты воспринимали свою роль в мире в значительной степени в терминах пространства. Эта предпосылка позволяет исследовать использование и понимание пространства не только как важной детали нисходящей структуры государственного завоевания и контроля (точка зрения, выраженная в вышеприведенной цитате из Монмонье), но и как важной категории, через которую обычные московиты осознавали, изменяли и обговаривали свое место в мире. Царское государство определяло своих подданных, их жизни и судьбы в соответствии с тем пространством, которое они занимали, а московские подданные, в свою очередь, заявляли о себе как об обитателях определенных мест. Концепция «Земли Русской» была наделена культурной и мобилизующей силой уже в средневековых источниках. Хроники и сказания призывали князей сплотиться, чтобы защитить Землю Русскую от захватчиков, а священнослужители молили князей прекратить вражду, чтобы Земля Русская не погибла. «Земля» и «народ» лишь незначительно различались в терминологии Московского государства. Слова «род» и «земля» могли быть взаимозаменяемы, что и происходит на картах, так же как и в хрониках, сказаниях и дипломатических документах. Политические и династические последствия обращения к Земле Русской были глубоко исследованы, но смыслы, концептуально присущие самой земле, остались неизученными. Что бы ни отображали московиты — границы отдельных пахотных земель, пастбищ или обширных просторов Сибири, — они считали, что социальная и политическая принадлежность вписана в камни, леса и поля тех мест, которые они населяли. Ландшафт принимал как политическое, так и теологическое значение, выходящее далеко за рамки своих объективных географических характеристик, и играл роль в определении и воплощении смысла принадлежности к православному Московскому царству.

Конец XVI — XVII век — это время, когда пространственное мышление и движение в пространстве стали чрезвычайно важны в Московии. Два великих события той эпохи российской истории по своей сути касались пространственного контроля и передвижения в пространстве: закрепощение крестьян и территориальное формирование империи. В основной части России именно в этот период крепостное право закрепилось в юридической системе и способе социальной и культурной организации. Начиная с первых указов, ограничивавших движение крестьян в конце XVI века, через отмену закона об ограничениях на возвращение беглых крепостных в 1649 году и до постепенного закрытия лазеек для освобождения и ужесточения крепостных норм в конце XVII века это была эпоха, когда людей стали определять по месту их проживания. Не только крестьяне, но также и горожане, духовные лица и даже дворяне и дети боярские получали идентичность, привилегии и средства к существованию благодаря законной связи с определенным участком земли. В общественных контактах московиты всех слоев общества идентифицировали себя по своему социальному классу и территориальной принадлежности и получали признание своих прошений и ходатайств потому, что принадлежали к определенному месту. Путешественники, независимо от того, передвигались ли они внутри Московского государства или пересекали его границы, должны были иметь транзитные документы, разрешающие перемещение, потому что, после того как они покинули предписанное место на земле, их социальное положение становилось туманным и сомнительным. Я утверждаю, что такой, в своей основе пространственный, способ восприятия общества и царства давал московитам всех сословий доступ к членству в большом русском политическом сообществе и в то же время захлопывал двери к географической и социальной мобильности. Резко ограниченные в своих передвижениях законодательными нововведениями, московиты одновременно получали некоторую гражданскую идентичность и защиту своих притязаний на землю и ее продукцию через общественное признание своей связи с определенным местом.

Имперская экспансия и завоевание тоже по существу касаются движения через пространство и обустройства в нем. Завоевание и колонизация затрагивают различные интересы, главным образом экономические и политические, но стремление к прибыли и власти обязательно сопровождается имперским пространственным воображением. Московия, как и современные ей империи Нового Света, должна была выработать способы представления завоеваний больших территорий и закрепления на этих землях своих людей — как колонизируемых, так и колонизаторов. Предпринимая сложные и подчас противоречивые шаги, московские власти вынуждены были нарушать многие из своих собственных фундаментальных установок, чтобы заселить просторы Евразии и обезопасить оборонительные рубежи на юге. Режиму постоянно требовалось все больше русских крестьян и солдат, чтобы накормить и укомплектовать сторожевые крепости, и поэтому приходилось отказываться от своей приверженности к стабильной неподвижности крепостного права и поощрять, явно или скрыто, расселение русских вдоль границ империи14. Однако при стремлении получить меха и дань от завоеванных сибирских племен, власти пытались воссоздать упорядоченную, зафиксированную в реестрах неподвижность центра страны среди кочевых племенных народов тайги, тундры и степи. Разрываемая между свободой и строгостью, мобильностью и ее отсутствием, Московия оказалась лицом к лицу с безотлагательными и насущными проблемами территориальности как в колониальных, так и во внутренних владениях.

Через исследование этих двух сфер политического и территориального мышления, а именно: крепостного права в центре и имперской экспансии в Сибири, в книге рассматриваются два наиболее значимых аспекта истории Московского государства в XVII веке. Некоторым читателям может показаться, что смещение точки зрения и переход к другой базе источников во второй части книги создает приводящий в замешательство разрыв, а объединение двух частей в одну книгу — вынужденный союз, но я надеюсь показать, что эти две части на самом деле образуют единое целое, так как в них исследуются дополняющие друг друга аспекты интереса XVII века к использованию пространства и его значениям. С точки зрения государства и опыта его подданных нанесение центральных и пограничных районов страны на карты представляло собой две составляющие единого проекта: с одной стороны, создание царской территориальной империи и ее консолидация в воображении людей, а с другой — интеграция и включение разнородного населения, прикрепленного к определенным местам и идентифицируемого через связь с ними, в пространство этой империи. Места создавали подданных царства, а совокупность мест составляла царство во всей его полноте. Мощное политическое и территориальное воображение Московии XVII века имело длительные последствия в реальном мире, которые прослеживаются до сих пор в очертаниях постсоветских пространств и государств15.

Я исследую значение пространства для двух взаимосвязанных блоков вопросов в контексте крепостного права и империи. Первый блок вопросов касается московских политических и социальных структур. Самое распространенное и часто повторяемое предположение в отношении российской политической системы состоит в том, что она представляла собой самодержавное государство под управлением деспота-царя. Истинность этого утверждения многократно подкреплялась впечатлениями западных путешественников того времени, которые не обнаруживали здесь знакомых средств защиты и свобод своей родины, а также историческими свидетельствами, которые усиливают впечатление полного неуважения к личным свободам и неотъемлемым естественным правам. Не имея даже концепции равных прав и свобод — следует логическое рассуждение — московиты должны были страдать под тираническим контролем ничем не ограниченного правителя. Этот стойкий аргумент трудно опровергнуть с точки зрения положений, установленных западноевропейской правовой моделью.

Но если мы посмотрим на то, что было, а не на то, чего не было, мы увидим поправки к этой картине, показывающие общество со своими собственными, совершенно отличными формами прав, привилегий и статусов людей как подданных царя. Пространственное и территориальное мышление способствовало формированию гораздо более интерактивного и всеобъемлющего государственного строя, чем обычно представлялось при рассмотрении Московии при самодержцах Романовых. Московские карты и географические источники иллюстрируют пространственную концепцию членства в сообществе подданных царя и правоверных христиан. Карты позволяют нам увидеть подданство в Московском государстве как набор обязательств и прав, корни которых лежат в самой земле. Связанные неразрывно религия, закон и пространственные отношения в совокупности создали прочную основу, на которой бесправные и беззащитные — крестьяне, крепостные и завоеванные племена — могли идентифицировать себя как подданных Бога и царя. Будучи подданными Московской империи, что подтверждалось их пространственным положением в этой империи, они могли на законном основании видеть себя активными, полностью признанными членами всеобъемлющего и особо благословенного общества. Как подданные царя и жители его царства, они имели право на основные средства защиты, правосудие и гарантии подданства. Последующие главы продолжают эту линию пространственного мышления и рассматривают географическую основу распространенных правопритязаний, начиная от лугов и болот в Центральной России до просторов Сибири. В дальнейших главах прослеживаются последствия этого мышления для земельной собственности, крепостного права и подневольного труда, имперской экспансии и нерусских субъектов колониального завоевания.

В системе жесткого неравенства, построенной на насильственно поддерживаемых властных иерархиях, даже находящиеся на самом низком уровне крепостные крестьяне и сибирские кочевники имели свое место в государстве. Признавая дифференциальные права, основанные на географическом положении, и предлагая юридическую защиту этих прав в судах, Московская империя создала имперскую систему раннего Нового времени, которая покоилась на форме административной интеграции, основанной не на ассимиляции и не на чисто принудительной власти. Вместо этого она строилась на признании и принятии особости и категориальных различий16. Пространственные категории чина и принадлежности давали одно из наиболее всеобъемлющих средств, с помощью которых можно было осуществить такое принятие. Рассмотрение пространственных притязаний как основы права и признания в государстве дает нам отличную возможность поставить под сомнение и переформулировать укоренившиеся клише по поводу царской тирании.

Второй блок вопросов, рассматриваемых главным образом в центральных главах книги, касается крайне религиозного и специфически православного аспекта изобразительной и текстовой трактовки природной среды на московских картах и в географических трактатах. Представляя пространство, московиты также всегда представляли свое место и роль своей земли в христианском космосе. В согласии с позитивной эсхатологией и самонадеянной теологией спасения, созданной при московском дворе, администраторы невысоких чинов — писцы и уездные служащие, составлявшие карты, а также различные сочинители и служилые люди, размышлявшие о географических вопросах, — выражали чрезвычайно оптимистическое, самоуверенное и даже высокомерное представление о России как о рае, а о русских — как об «избранном народе», само присутствие которого могло превратить обычную землю в сады Эдема. Та же религиозная убежденность, проявляющаяся в картах небольших земельных участков в центральной части России, окрашивала и московскую версию империализма и покорения соседних земель, простиравшихся через сибирские горы и равнины до Северного моря, Тихого океана и Китая. Такое религиозное видение сформировало уникальный вид имперской миссии, основанной на отчетливо территориальном понимании значения экспансии, включавшем божественно продиктованное предназначение распространить православие путем распространения русскости по землям и рекам Крайнего Севера и Дальнего Востока.

1 Два исключения, которые заслуживают внимания, это оригинальные работы В.С. Кусова и С.И. Сотниковой. См., например: Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства. М.: Недра, 1989; Сотникова С.И. Памятники отечественной картографии XVII в. // Памятники науки и техники. 1987—1988. Т. 6. С. 176—185.

2 Кусов В. С. Чертежи Земли Русской XVI—XVII вв. М.: Русский мир, 1993.

3 Одно солнце, названное «Восток»: РГАДА. Ф. 1209. Новгород. Стб. 23677. Ч. 2. Л. 303. Два улыбающихся солнца: РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Калужская губерния. № 1. Лев Багров ошибается, когда утверждает, что на всех русских картах XVII века «север внизу, а юг наверху» (Bagrow L. A History of the Cartography of Russia up to 1800 / Ed. H. W. Kastner. Wolfe Island, Ont.: Walker Press, 1975. P. 34).

4 Monmonier M. S. How to Lie with Maps. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 45; Lefebvre H. The Production of Space / Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

5 См., например, продолжающийся проект «История картографии»: The History of Cartography / Ed. J. B. Harley, D. Woodward. Chicago: University of Chicago Press, 1987, 1992, 1994, 1998. Vols. 1—2. Работа, которая на многие годы задала повестку дня в этой области в широком смысле: Harley J.B. Deconstructing the Map // Cartographica. 1989. Vol. 26. No. 2. P. 1—20 (перепечатана в его книге: The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography / Ed. P. Laxton, J. H. Andrews. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001). Теоретический вклад также внесли следующие исследования: Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, 1989. P. 201—323; Harvey D. Justice, Nature, and the Geography of Difference. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996; Soja E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. N.Y.: Verso, 1989; Yi-Fu Tuan. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.

6 Wood D., with Fels J. The Power of Maps. N.Y.: Guilford Press, 1992; Edney M.H. Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 1765— 1843. Chicago, 1990, 1997; Safier N. Unveiling the Amazon to European Science and Society: The Reading and Reception of La Condamine’s Relation Аbгegee d’un voyage fait dans I’lnterieur de l’Almerique meridionale (1745) // Terrae Incognitae. 2001. Vol. 33. P. 33—47. Дэниел Лорд Смайл приводит доводы в пользу трансформирующей силы средневековых нотариальных концепций пространства в работе: Smail D.L. Imaginary Cartographies: Possession and Identity in Late Medieval Marseille. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 2000.

7 Moretti F. Atlas of the European Novel, 1800—1900. London: Verso, 1998. P. 5 note 3, p. 3.

8 Термин «стратегии интеграции» употребляется в работе: Kollmann N.S. By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 1999. P. 169—202. (Рус. пер.: Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего Нового времени. М.: Древлехранилище, 2001. С. 271—321). Коллманн исследует честь как одну из составляющих сложной стратегии интеграции. Другие исследования подчеркивают религиозные и социально-экономические аспекты формирования согласия. Например, см. очерки в сборнике: Medieval Russian Culture / Eds. M.S. Flier, D. Rowland. Berkeley: University of California Press, 1994. Vol. 2.

9 В то время как историки упускают значение самого пространства как фактора интеграции, они ни в коем случае не упускали значение мобильности. Напротив, начиная с трудов В. О. Ключевского, не имеющая равных мобильность русского народа является важным клише исторического мышления. См., например: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М.: Мысль, 1987. Т. 1. С. 50—51.

10 О культурной концепции континентальных разделений между Европой, Азией и Африкой, см.: Lewis M.W., Wigen K.E. The Myth of Continents: A Critique of Metageography Berkeley: University of California Press, 1997.

11 Bohlen C. Westward Ho: An Empire Tries to Become a Normal Nation // The New York Times. May 19, 2002. P. C1.

12 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 2 // Сочинения: В 9 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 294—302.

13 Gorbatov I. Catherine the Great and French Philosophers of the Enlightenment: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot and Grimm. Bethesday, MD: Academica Press, 2006. Р. 117—146.

14 Об этом внутреннем конфликте см.: Boeck B. Containment vs Colonization: Muscovite Approaches to Settling the Steppe // Peopling the Periphery: Slavic Settlement in Eurasia from Muscovite to Soviet Times / Ed. N. Breyfogle, A.M. Schrader, W. Sunderland. London: Routledge-Curzon, 2007. P. 41—60; Davies B. L. State Power and Community // Early Modern Russia: The Case of Kozlov, 1635—1649. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2004. См. также: Новосельский А. А. Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве второй половины XVII века // Ученые записки РАНИОН. 1926. № 1. С. 327—354.

15 Bassin M. Myslit’ Prostranstvom: Eurasia and Ethno-Territoriality In PostSoviet Maps // Zeit-Raume. Neue Tendenzen in der historischen Kultuforschung aus der Perspektive der Slavistik / Ed. S. K. Frank, I. P. Smirnov. Wiener Slawistischer Almanach. [2002]. Vol. 49. P. 15—35; Bassin. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840—l865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

16 Подобное утверждение для гораздо более позднего периода русской истории см. в работе: Бербанк Дж. Народные суды, имперское законодательство и гражданство в России // Российская империя в сравнительной перспективе / Ред. А. Миллер. М.: Новое издательство, 2004. С. 320—358. Бербанк утверждает, что «закон признает и включает особость, сохраняя при этом свое притязание на то, чтобы быть конечным источником справедливости». См. также: Burbank J. Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905—l917. Bloomington: Indiana University Press, 2004; Wirtschafter E.K. Legal Identity and the Possession of Serfs in Imperial Russia // Journal of Modern History. 1998. Vol. 70. P. 561—563; Kivelson V. «Muscovite Citizenship»: Rights without Freedom // Journal of Modem History. 2002. Vol. 74. P. 465—489.

<< Назад Вперёд>>