3. Формирование поморской группы. "Поморы" и "Поморье"

Русское население побережья Белого моря почти повсеместно особенно тесно было связано с карелами, так как формирование значительной части поморской территории происходило на землях, основным населением которых (к моменту появления славянских переселенцев) являлись карелы.

Некоторые данные (топонимика, петроглифы, диалектологические данные, свидетельства письменных источников и сохранившиеся до сих пор предания) заставляли ученых предполагать, что появление карел в приморских районах произошло в результате продвижения последних на север, сопровождавшегося оттеснением с этих земель более древних исконных насельников — саамов (Е. Огородников).

Советскими исследователями истории карельского народа установлено несколько волн расселения карел на севере. Первые группы карел, продвинувшись с запада, появились на северо-востоке (в Заонежье), по-видимому, примерно в конце XII—XIII в. Д. В. Бубрих называет это движение «первой волной»2. Вторая волна передвижения карел, вследствие чего последние фиксируются вблизи Белого моря и на самом побережье (современная Северная Карелия), относится к XV в. (акты Соловецкого монастыря). Состояние источников не дает пока ученым возможности определить, с какими именно событиями были связаны обе эти волны (возможно, в связи с продвижением шведов на восток)3. Так или иначе самые ранние русские писцовые книги и актовые материалы отражают расселение карел в пределах Карельского, Поморского берегов («пять родов корельских детей»), в низовьях Сев. Двины с прилегающими морскими участками Летнего и Зимнего берегов. По отдельным данным выясняется даже некоторая зависимость «лопян», живших в XV в. вблизи западных берегов Белого моря, от карел4. В XVI в. карелы оказываются на Кольском п-ове, где теснят саамов на р. Поное, о чем последние рассказывают в своей челобитной царю Ивану Васильевичу5.

С первой половины XVII в. начинается третья волна массового переселения карел на территорию России, явившаяся формой борьбы карельского народа против гнета шведских феодалов, национального и религиозно-культурного порабощения. На первом этапе третьей волны — в первой трети XVII в. — организованный уход был единичным явлением: большей частью карельские крестьяне уходили в одиночку или небольшими группами по нескольку семей. Наряду с переселением на «вечные» времена наблюдался и временный уход карел на поиски сезонной работы6. Вместе с карелами на территорию Русского государства (и Север в частности) переселялась часть финского населения, жившая в пограничных районах Карельского уезда, в ближайших к шведско-русской границе финляндских провинциях и в областях, прилегающих к Ботническому заливу.

Приботнийская территория, особенно ее северная часть, я граничившая в XV—XVI вв. с Вотской пятиной, была известна русскому населению Севера под именем Каянской земли (Ботнический залив — «Каянское море»), что также нашло отражение в источниках этого времени. Соответственно население этой области называлось соседним русским населением «каянами», часто независимо от их национальной принадлежности (шведы, финны, карелы, собственно каяны, или квены, — племя финского происхождения)7. Русское правительство и чиновники «каянскими немцами» называли финнов из области Приботнии. В XVII в. оттуда (с начала XIX в. — Улеаборгская губ.) на Север России и в приморские районы также переселялись карелы и финны, которые севернорусское население продолжало называть «каянами», «кайванами». В русских источниках переселенцы-финны назывались обычно «латышами», или «латышами свейской и финской земли», т. е. людьми «латинской веры»; соответственно карел, обращенных в лютеранство, называли «латышами корельской земли», отличая их от православных карел.

Второй этап третьей волны переселения карел и финнов в Россию был вызван событиями русско-шведской войны 1656—1658 гг., и это переселение приняло более организованный и массовый характер, чем в первой половине XVII в. (именно в это время, например, карелами были заселены пустующие тверские земли).

Большое количество карел третьей волны оседало на Севере России, на землях монастырей, являвшихся здесь крупными феодалами (за отсутствием помещичьего землевладения). Уже в 20-е годы XVII в. «пришлые» карелы встречаются во владениях Соловецкого и Антониево-Сийского монастырей, большинство вотчин которых находилось в поморских волостях8. Случалось, что переселенцы не оставались долгое время на одном месте, а переходили с одного места на другое. Так, известно, что многие из карел, живших ранее в Кеми, Кандалакше, Соловецком монастыре9, оказались впоследствии в Александро-Свирском монастыре или устраивались на временное жительство в разных поморских местностях, в Холмогорах и т. д.10 О наличии карел-переселенцев XVII в. в Заонежских и Лопских погостах, в Кемском уезде и на побережьях Белого моря свидетельствуют диалектологические данные11 и письменные источники XVIII в.12 Отдельные переселения карел продолжались в XVIII в., а после Ништадского мира (1721 г.), когда вся Карелия (в современных границах) была присоединена к России, эти переселения стали носить характер внутренних миграций.

Несмотря на то что источники не дают вполне удовлетворительного материала для выяснения роли карельского элемента в складывании поморского населения, все же можно вывести определенные наблюдения.

Оседание русских переселенцев на побережье Белого моря несомненно вовлекало в сферу своей жизни и жившее здесь карельское население. Достоверные письменные свидетельства говорят о том, что в начале XV в. карелы жили расположенными на значительном расстоянии друг от друга, но компактными группами по беломорскому побережью от Варзуги (вспомним Корельский погост в Арзуге на Терском берегу 1419 г.) до р. Сумы на Поморском берегу, а также на Летнем берегу (Николо-Корельский монастырь) и в устье р. Сев. Двины (Корельское устье Сев. Двины и ряд других названий). Считается, что до второй половины XVI в. слово «корел» в письменных источниках указывало только на этническую принадлежность лиц, отличаемых от собственно русских жителей той же деревни или волости. Документы конца XVI—XVII в. «корелянами» называли сравнительно недавних переселенцев (русских и карел,— Т. Б.) из более южных и западных областей в отличие от местного населения; иногда «корелянами» называли просто жителей г. Корелы или Корельского уезда13, т. е. термин «корел», «корелянин» не всегда имел только этнический смысл. В Поморье «кореляне» встречаются, по источникам начала XVIII в., практически во всех селах (волостях) Кандалакшского, Карельского, Поморского и Онежского берегов, в деревнях по нижней Двине и Зимнему берегу. Видимо, карелы-переселенцы составляли во второй половине XVII в. определенный процент сезонных рабочих на Карельском берегу (Керетская и другие волости), которые работали по найму лет по 5—10, переходя потом в другое место, а иные могли и оседать, а также «полетников» — временных рабочих в соловецких усольях по Онежскому, Поморскому, Карельскому берегам (монастыри охотнее всего пользовались трудом пришлых карел).

Участие карел (местных и пришлых) в формировании поморского населения на протяжении XV—XVIII вв. отразилось в самосознании, названиях жителей отдельных районов, воспоминаниях (преданиях) о происхождении села (деревни) и его основателях, причем наиболее заметный след оставили карелы «третьей волны» переселения (XVII—XVIII вв.), не успевшие «обрусеть» к моменту окончательного заселения побережья — середине XVII в., когда, по-видимому, закреплялись названия отдельных групп поморского населения. Смешение русского и карельского населения в поморских деревнях отмечали составители «Приходских списков Архангельской губ.» 1858 г.: д. Корельскую Уемского прихода в низовьях Сев. Двины населяли отслужившие свой срок служители Архангельского архиепископского дома (видимо, карелы-сезонники)14; прихожане Ширшемского прихода нижней Двины «не могли пояснить, какого они племени, а можно думать, что они произошли от какого-нибудь выходца кореляка, что видно из их однообразных фамилий — корельских которых наполовину в сем приходе, или от беглых новгородцев»15. Карелы вместе с новгородскими выходцами («которых полно и правильного числа пока показать нельзя») отмечаются как «природные жители» в д. Кянде Онежского берега16. Карельским «по происхождению» считает себя население д. Нижмозер17 и «обрусевшими карелами» — жители д. Пурнема18, расположенных на том же берегу. Одним из основателей с. Койда на Зимнем берегу был некто по фамилии Корельский, выходец из какой-то нижнедвинской волости.

Роль карельского элемента в формировании жителей ряда деревень по Онежскому берегу отразилась и в их самоназваниях (и названиях), сохранившихся до сих пор: пурнемцы — «каталики» (католики), пушлахтяне — «шведы», нижмозёра — кайваны» (каяны); последним названием часто именуют жителей всех этих селений, что свидетельствует о выходе их предков не ранее XVII в. из Каянской земли. Такой же след оставили карелы в названиях жителей Кандалакшского побережья: ковдяне - «кракали», княжане — «кокары»19,жители Терского берега все население Кандалакшской губы называли «цяккой» (название карельского происхождения).

Карельское население первых двух волн выхода (XV—XVI вв.) довольно быстро ассимилировалось в среде русского населения поморских районов: утратилась связь с родиной, был забыт карельский язык, и к моменту нового переселения карел в XVII в. многие из них считали себя русскими, противопоставляя вновь прибывшим - «корелянам». Приток карельских переселенцев в XVII в. остался в памяти потомков жителей с. Выгострова и д. Шижни на Поморском берегу, которые в начале XX в. утверждали, что их предки пришли в Поморье, спасаясь от преследований никонианцев, и начали строить здесь села вместе с карелами20. Тем не менее письменные источники, как мы видели, относят возникновение этих поселений к значительно более раннему времени21.

Выходы карел в поморские районы, главным образом на Поморский, Карельский и Кандалакшский берег, продолжались и в течение XVIII—XX вв., когда вся собственно карельская территория находилась в составе Российской империи, а заселение поморских районов и формирование поморской группы населения уже состоялось. До этого времени «вливание» карельского населения в русскую поморскую среду проходило органично: частые браки между русскими и карелами, равные юридические права тех и других в системе землепользования, владения промысловыми и сенными угодьями и пр. способствовали быстрому смешению русского и карельского населения. Этот процесс завершался утратой карелами в русских селах своего языка, превращением их в русскоязычное население, после чего потомок карела считал себя русским.

Ассимиляция карел, появившихся в русской поморской среде не позднее середины XIX в., шла, по-видимому, тоже довольно быстро и протекала в целом без осложнений. Интересно сопоставить два письменных свидетельства, полученных в результате специально проводившихся работ. Экспедиция Рейнеке 1827—1833 гг., обследовав жителей Поморского побережья, вывела заключение, что «деревни Гридино, Калгалакшу, Поньгу и Шую можно причислить к корельским по смеси ея обывателей» (разрядка моя, — Т.Б.)22, зафиксировав, таким образом, недавний прилив в эти деревни карел, возможно, в середине-конце XVIII в. Исследования 1921 г. (через 100 лет), отметившие следы карельского населения, появившегося во второй половине—конце XIX в. почти везде по Поморскому, Карельскому, Кандалакшскому берегам, обнаружили этого в Гридине, Калгалакше, Поньгоме, где карельцы, пришедшие в XVIII в., уже успели «обрусеть», а новых приселений в течение первой половины XIX в. не было23.

Иначе складывалось положение карел позднейших переселений, происходивших во второй половине XIX—начале XX вв. Довольно высокая плотность населения в поморских районах по сравнению с Архангельским севером в целом24, отсутствие свободных земельных (сенокосных) и промысловых угодий, развитие аренды и скупки угодий и ряд других факторов заставляли морских жителей относиться к новым пришельцам крайне настороженно: им не давали строить дома, не отводили усадеб в пределах деревни (села), запрещали иметь огород на крестьянской земле, а за усадьбы на расчистках взимали в пользу общества арендную плату. Особые трудности возникали в связи с выделением надела: в рыбных промыслах (главным образом озерном и речном) было довольно трудно провести запрещение, но в сенокосном наделе из-за малочисленности этого рода угодий и их старинного распределения между членами общества им, как правило, отказывали. До 20-х годов нашего столетия в с. Шуерецком, где карелы, появившиеся в конце XIX в., составляли 10%, они не имели сенокосных наделов, в д. Княжая Губа — не получали долю в лучших покосах, довольствуясь озерными (третьесортными) пожнями; в д. Сальнаволок, карельском селении, возникшем вблизи Выгострова в 80-е годы XIX в. и причисленном к Шиженскому сельскому обществу (Поморский берег), жители были допущены к рыбным промыслам, но не получили земельного надела на общих основаниях с коренными жителями села25. Трудности хозяйственного быта и «приживания» на побережье заставляли карел поддерживать семейные и экономические связи с родиной: многие из них еще в первой четверти века сохраняли в своей прежней деревне надел и ездили его косить всей семьей, получали оттуда огородные семена и т. п. Несмотря на все эти сложности, продвижение карел к морю продолжалось: так, например, на Кандалакшском берегу выходцы из Кестенги и Ухты (Северная Карелия) в конце прошлого века основали карельское село Колвицу. Жители соседнего поморского села Кандалакши отказали прибывшим в морских и сенокосных угодьях, и только через несколько лет с разрешения чиновника по крестьянским делам Архангельской губернии, они были допущены к морским промыслам26. Проявив замечательную энергию, жители Колвицы обстроились, провели дорогу к оз. Колвицкому, построили мосты, развели огороды. К 20-м годам XX в. здесь было 37 хозяйств и насчитывалось столько рогатого скота, сколько было у 120 хозяйств соседней Кандалакши27.

Главной причиной переселения карел в течение XIX—начала XX в. из внутренних, северных районов Карелии на беломорское побережье был голод из-за недостатка собственного хлеба. Отмена подсечного земледелия в северной Карелии в середине ХIX в. и запрещение вольной продажи хлеба принудили карел покупать хлеб у поморов, цена которого, и без того высокая и в этой неземледельческой зоне, увеличивалась на стоимость его провоза. Страшные неурожаи 1827, 1867—1868 гг. разогнали северных карел по поморским деревням (особенно в Кемском уезде) в поисках хлеба28. Характерно, что северные карелы, соседствующие с русским населением, почти поголовно были двуязычны, называя вот уже более 100 лет русский язык «хлебным»29.

В поморских селениях северной части Карельского берега и на Кандалакшском берегу — в Керети, Княжой Губе, Кандалакше — подавляющая часть карел позднейших приселений, не порвавших к тому же связей с местами исхода, т. е. с основным массивом карельского народа, остается двуязычной до настоящего времени (среднее и старшее поколения), сохраняя свое национальное самосознание и не считая карелами тех, кто утратил родной язык, даже если им достоверно известна их карельская родословная30. Любопытно, что изменения в национальном самосознании отмечаются самим населением и связываются в первую очередь с утратой языка: один из жителей с. Колвицы в возрасте 40 с лишним лет сообщил бывшим здесь участникам экспедиции 1972 г., что он «переродок». На вопрос, значит ли это, что кто-то из его родителей — русский, он ответил: «Нет, отец и мать — карелы, а я переродок: дети мои по-карельски уже говорить не могут»31.

По-иному развивались отношения русского населения, селившегося на беломорском побережье, с другими аборигенными жителями этих мест — саамами. Если карелы сыграли определенную (а в ряде районов — значительную) роль в сложении поморского населения Зимнего, Летнего, Онежского, Поморского, Карельского берегов, то саамы (лопари) приняли заметное участие в этом процессе лишь в северо-восточной части Терского берега и, видимо, в какой-то мере — в районе Кандалакши.

Ко времени расселения русских на побережьях Белого моря прибрежная «лопь» была вытеснена почти повсеместно появившимися здесь ранее карелами. Во второй половине XIII—первой половине XIV в. Новгород и Норвегия мирным и военным путем устанавливали границы своих владений на территории, заселенной саамами. С середины XIII в. (1251 г.) саамы Финмаркена (северная область Норвегии от Варангорского зал. до Тромсё) и Кольского п-ова стали двоеданными, т. е. платящими дань сразу двум государствам. Поскольку земли саамов официально разделены не были, каждая сторона считала морские прибрежья (Ледовитого океана и Белого моря) своей территорией. Фактически же существовали сферы преимущественного влияния, и в русскую сферу входил Кольский п-ов.

В 1326 г. Новгород и Норвегия подписали мирный договор, по которому норвежцы признали Кольский п-ов областью преобладающих интересов Руси; однако продолжало существовать двоеданство живущих здесь саамов. С середины XV в. между двумя враждующими государствами прекратились постоянные военные столкновения и установились мирные отношения. Примерно к этому времени относятся определенные сведения о постоянных несаамских поселениях на Терском берегу — волостях Умбе и Варзуге. Как было сказано выше, в XVI в. владения «терских лопарей» на побережье начинались с р. Пялицы («половина речки Пялицы») и простирались далее к северу, за Поной, с конца XVI в. уже русские, а не карелы лишают лопарей исконных прибрежных угодий между рр. Поноем и Еконгой, где находились их летние стойбища для рыбных промыслов.

Оттеснение лопарей с Терского берега явилось последним звеном в процессе ухода (сдвига) саамов с территории, занимаемой ими в древности.

Мы не знаем, как складывались с продвижением на север (в земли саамов) отношения карельского населения с саамским, точнее — происходило ли какое-то смешение этих двух народов помимо оттеснения саамов. По-видимому, включение саамского элемента в карельскую народность все же имело место, во всяком случае в Заонежье, где «лопские поселения» отмечаются в писцовых книгах XVI—XVII вв., а позднее упоминания о «лопинах в этих местах редки и единичны. Чрезвычайно интересно в связи с этим замечание, что оседлые земледельческие крестьяне — лопари семи Лопских погостов Повенецкого уезда (б. Заонежье) в 1802 г. «под именем карел» вошли в состав Кемского уезда32. Отдельные группы или семьи саамов были соседями поморских жителей в XVI—XVII вв. на Поморском, Карельском, Кандалакшском берегах — между pp. Сумой и Нюхчей, около Выгозера, по рр. Кеми и Шуе, в Керетской и Ковдской волостях, в 60 верстах от Кандалакшской губы; все они жили «в диких ухожаях», на озерах, в лесу. Впоследствии источники о них ничего не сообщают.

Можно предположить, что какие-то саамы вместе с русскими и карелами явились первыми жителями Кандалакши (1526 г.), тем более что среди вкладчиков основанного в этом же веке Кандалакшского монастыря, состоявших из окрестных жителей, было достаточно много «лопинов»; саамы также были в числе монастырских крестьян, работавших на промыслах между pp. Нивой и Колвицей. Какая-то роль карельского и саамского элементов в формировании русского населения Кандалакши отразилась, на наш взгляд, в двойных и, казалось бы, исключающих друг друга названиях (и самоназваниях) жителей Кандалакши, зафиксированных полевыми наблюдениями в XX в. По одному свидетельству, отнесенному к концу XIX в., кандалакшане осознают себя не русскими, российскими, а «дикой темной корелой»33; по другим сведениям, сообщают о том, что жители соседних сел называют их «лопарями»: «Нас и лопарями кличут. Может, говорили раньше старики, Лопских погостов были, так вот тебе и лопари»34. Старожилы Кандалакши говорят, что в круг брачных связей местного населения входило и с. Поной (чего не наблюдалось, например, в Умбе и Варзуге)35, в формировании населения которого саамы сыграли особую роль.

Село Поной явилось пограничным пунктом расселения русских по Терскому берегу: к северу и северо-западу от Поноя (Мурманский берег) постоянных русских поселений не было до конца XIX-XX вв. Ядро понойских поселенцев, видимо, составилось из крещеных, ведущих полукочевой образ жизни саамов Понойского погоста и немногочисленных русских пришельцев. По словам стариков, в первой четверти XX в. Поной заселился лопарями из Каменского погоста36, с давних пор имевших связи с Варзугой, т.е. саамами, одними из первых вступившими в контакт с русскими пришельцами.

Чрезвычайно интересны редкие, но ценные свидетельства, указывающие на те изменения в этническом самосознании, которые происходили у саамов под действием христианского вероисповедания. Как известно, официальное обращение саамов Русского государства в православие началось со второй половины XVI в., и ему в первую очередь подверглось население лопарских погостов, соседних с русскими поморскими селениями или находившихся вблизи церквей и монастырей. С этого времени в течение веков «русские саамы» почти не сталкивались со скандинавскими, кроме дальности расстояния, этому препятствовало еще и различие в вероисповедании. Русские проповедники толковали саамам о том, что общение с их иноверными («немецкими») родичами — тяжкий грех. Это убеждение было распространено среди крещеных саамов в середине XIX в.: антрополог А. И. Кельсиев сообщал, что если русский лопарь побывает в доме лопаря-протестанта, он едет каяться в этом грехе священнику37. В сознании саама понятия «христианство» и «русский», по-видимому, отождествлялись: в XIX в. бывали случаи, когда крещеный саам считал себя русским и в доказательство показывал крест38. В то же время их религиозная нетерпимость доходила до того, что любого лютеранина саам называл «татарином» и старался не есть с ним из одной чашки (влияние старообрядцев, — Т. В.)39.

Увеличившийся приток русского населения на Терский берег в течение XVII—XVIII вв., тесные хозяйственные связи русских и саамов, в результате которых саамское население погостов, соседних с русскими поморскими селениями, почти поголовно знало русский язык, приводили к тому, что постоянное население Поноя саамского происхождения становилось русскоязычным. Исследователи XIX в. отмечали, что родственные связи саамов с русскими не являлись редкостью, причем если саам женился на русской, он оставался жить в селе, а не уходил в погосты и кочевья. Наблюдались случаи женитьбы бедных поморов на лопарках, которые считались хорошими хозяйками. Медленный рост саамского населения в погостах в большой мере объяснялся отливом части саамов в русские поселения, в первую очередь Пялицу и Поной.

Процесс «обрусения» отдельных групп саамов отмечали исследователи в XIX в. А. И. Кельсиев и другие приписывали исчезновение чисто «лопарского типа» (в антропологическом смысле, — Т. Б.) частым случаям нарушений супружеской верности в саамской семье. Н. Харузин уточнял, что подобные факты обыкновенно имели место в среде саамов приморских погостов, которые, по мнению ряда ученых, «лицом, ростом и телосложением почти не отличались от русских поморов»40. Нередко саамские женщины вступали в связь не только с жителями Терского берега, но и с приходящими на мурманский тресковый промысел с Поморского и Карельского берегов. В результате постоянных и временных брачных (нецерковных) связей41 между русскими и саамами уже к концу XIX в. сформировалось поколение, о котором говорил Н. Харузин: «Неоднократно приходилось встречать лопарей и лопарок, из молодых, менее всего, если можно так выразиться, похожих на лопарей; подчас, посмотрев на такого лопаря, убежден, что он помор, и лишь при разговоре обнаруживается, что он лопарь»42. В 80-е годы XIX в. саамы с. Поной просили разрешения на постоянное оседлое жительство, обязываясь производить «в оном строении не лопарские вежи, а наравне с крестьянами по силе и средствам дома и прочие строения», но при этом просили «наделить их в селении Поное сенокосом и морскими згодьями наравне с крестьянами». Потомки этих саамов были обследованы антропологической экспедицией первой четверти XX в.: они числились русскими, а некоторые не помнили (или не хотели помнить) свое «лопарское происхождение»43. В. В. Чарнолусский отмечал, что все жители с. Поной считают себя русскими, хотя население соседних поморских сел говорит о них: «понояне - те же лопари»44.

в 20-е годы нашего века русские не только являлись основным населением поморских деревень Терского берега, но жили, правда в небольшом количестве, во внутренней части полуострова и в саамских погостах по Мурманскому берегу (Иокангском, Лумбовском, Сосновском) и в с. Ивановке45. Каменские, иокангские, лумбовские саамы, сохраняя национальное самосознание, одежду и быт, тем не менее все знали русский язык, причем последние говорили о себе, что они «вовсе обрусели», а в сложном по этническому составу Сосновском погосте (саамы, русские, ижомцы, ненцы) были дети саамского поколения, которые совсем не знали родного языка46. Даже в Семиостровском погосте, население которого не вступало в брачные связи ни с кем из жителей, населявших в указанное время Терский берег и примыкающие к нему районы, все саамы, кроме древних старух, владели русским языком47.

Любопытно, что наибольшими симпатиями иокангских и лумбовских невест пользовались русские парни и «понойцы», затем финны и норвежцы; мотивы симпатии, по утверждению жителей, крылись не столько в чисто внешних качествах (taja) «не лопарей», сколько в преимуществах оседлой жизни. Старики и старухи саамы говорили, посмеиваясь, что «лопские бабы вовсе обрусели и дела своего не справляют: все мужчины делают, а те только спят, на солнце греются да песни поют»48. Даже если эти насмешки были преувеличены, они указывали на важный факт отхода части саамского населения от кочевого образа жизни, который способствовал в свою очередь еще большему их «обрусению».

Русское население Зимнего берега соседствовало с другим кочевым аборигенным населением Севера — ненцами. Западной границей сплошного расселения ненцев в настоящее время являются правые притоки р. Мезени и р. Несь. Небольшие группы ненцев, не считая приходящих с п-ова Канин в зимнее время, кочуют в бассейне р. Кулой и по Зимнему берегу49. Некоторые сведения давали ученым основание предполагать, что сравнительно недавно (в XIX в.) несколько семей ненцев кочевало в бассейне р. Онеги, а два-три столетия назад они доходили почти до Онежского озера50. Ненцы жили и живут сейчас также на островах Северного Ледовитого океана — Новая Земля, Колгуев, Вайгач.

Осваивая океанское побережье от Мезенской губы до устья р. Печоры, монастыри и отдельные промышленники вторглись во владения тундровых ненцев (канинских, тиманских, большеземельских), которых еще И. Лепехин назвал «приморскими» и для которых подчеркнул важность морского зверобойного промысла. В XVII в. двинской воевода предписывает промышлявшим здесь «монастырским приказчикам (Красногорского монастыря, — Т. Б.), двинянам, кеврольцам, мезенцам, пустозерцам, пинежанам не теснить друг друга, обид не чинить и промышлять на том Загубском (за Мезенской губой, — Т. Б.) берегу бесспорно»51. При этом считалось, что прибрежные места «лежат впусте и никто не владеет <ими>»52.

Русские промышленники — жители сел северо-восточной части Зимнего берега, р. Мезени, а также Пустозерска — с конца XVIII в. использовали труд ненцев на различных промыслах - рыбном, морском зверобойном, охотничьем, в оленеводстве — как на материке, так и на островах. Положительные результаты борьбы ненцев в XVII—XVIII в. за возвращение своих угодий к середине XIX в. практически сошли на нет, особенно в зоне приморской тундры: несмотря на то что поморам Зимнего берега было разрешено владеть только 60 десятинами земли для пастьбы оленей, они пасли их по всей близлежащей территории тундры, а жители сел Зимнего берега — Мегры, Койды — посылали оленей даже на п-ов Капин; повсеместно русское население занималось морским промыслом в ненецких угодьях на берегах Канинской тундры и устьев рек53.

Несмотря на довольно тесные контакты поморского населения Зимнего берега с ненцами, неизвестны случаи более или менее постоянных брачных связей между ними до революции54. Например, в течение 1855—1884 гг. в Койденском приходе, куда входили села Зимнего берега — Ручьи, Майда, Койда, был один случай венчания в 1855 г. «новокрещенного самоедина Канинского берега» Иосифа Ардеева с жительницей с. Койда Марфой Андреевной Тальковой, и притом, судя по ее фамилии, не коренной койдянке55. Старожилы зимнебережных сел помнили об этом данном браке как явлении исключительном; будучи в большинстве своем старообрядцами, жители придерживались довольно узкого круга брачных связей, ограничивавшихся, за редкими исключениями, селами Зимнего берега и некоторыми деревнями по рр. Кулою, Мезени — Долгощелье, Лампожня, Сояна. Кроме того, христианизация ненцев, в отличие от саамского населения, происходила очень поздно - в первой четверти XIX в. (так называемая «самоедская духовная миссия» 1825 г., организованная для крещения ненцев Канинской тундры), что наряду с общественно-социальными (кочевой образ жизни) и этнопсихологическими причинами создавало естественные барьеры для смешения двух народов56. Видимо, не характерны до революции были и браки с ижемцами, во всяком случае старики говорят сейчас об этом как о новом явлении: «Где теперь только наших нет и кого ни привозят: дети появились, похожие не то на ижемца, не то на ненку»57.

Появление небольшого числа ненцев и ижемцев на Кольском п-ове в 80-е годы XIX в. также не внесло существенных изменений в характер этнических связей поморов Терского берега с окружающим населением; ижемцы особенно недружелюбно были встречены русским и саамским населением: им было отказано в приписке к с. Поной, и они поселились во внутренней части полуострова, в Ловозере, где жили довольно замкнуто до 20-х годов нашего столетия58.

Во второй половине—конце XVIII в. правительство разрешает селиться в Архангельской губ. на постоянное жительство иностранцам (немцам, датчанам, пленным шведам) и вольноотпущенникам из земледельческих районов. Большая их часть приписывается к крестьянским семьям — жителям селений Холмогорской и Архангельской округ — в Андриянов и Терпилов станы, Заостровскую, Курейскую, Ухтостровскую, Исакогорскую, Куростровскую и другие нижнедвинские волости. Например, из 72 приселений иноземцев, состоявшихся в 1788—1792 гг., 53 — в Архангельскую и Холмогорскую округи59. Остальные переселенцы распределялись по волостям Мезенской, Онежской, Кольской и Пинежской округ, т. е. в основном по неземледельческим, промысловым районам. Количество их было невелико и не могло, разумеется, оказать сколько-нибудь серьезного влияния на изменение этнического облика местного русского (в том числе и поморского) населения.

Итак, имеющиеся источники (главным образом письменные) позволяют проследить появление постоянных поселений с русскоязычным населением на беломорском побережье с XIV в. (хотя заселение началось раньше) — деревень и погостов в низовьях Сев. Двины в южной части Летнего берега. В XV в. заселяется остальная территория Летнего берега, значительная часть Поморского берега, возникают волости Варзуга и Умба на Терском берегу. В течение XVI—XVII вв. образуется цепь постоянных населенных пунктов от Поноя на Терском берегу до Зимней Золотицы на Зимнем берегу; возникают русские поселения на Онежском, Карельском берегах. И, наконец, в конце XVII—первой трети XVIII в. заселяется северо-восточная часть Зимнего берега до Мезени.

В процесс формирования поморского населения, происходишего в основном в течение XIV—XVII вв., были вовлечены группы различных народностей. Русское население проникало в приморскую зону на раннем этапе (XII—первая половина XV в.) из двух основных переселенческих потоков: новгородского, осваивавшего в первую очередь юго-западное побережье Белого моря (Поморский берег, южную часть Карельского и Кандалакшского берегов), и верхневолжского, население которого оседало в низовьях Сев. Двины, на Летнем, Терском берегу (совместно с новгородскими выходцами) и в южной части Зимнего берега. Наряду со славянским населением в то время на Север безусловно попадало скандинавское, балтское и финно-угорское население Новгородской земли, Волго-Окского междуречья и, возможно, более южных районов — например, различные племена води, ижоры, веси, мери и др., подхваченные общим движением славянских племен.

На новых местах обитания пришельцы неизбежно вступали в контакт с аборигенным населением — племенами чуди, карелами, саамами, ненцами и коми. Характер этих связей был далеко не одинаков. Довольно быстрая ассимиляция чудских племен, о которой неоднократно говорилось в научных трудах, объяснялась разными причинами, но главной считалась низкая плотность населения Севера к моменту прихода русских. Следует, однако, отметить, что крайне неопределенные и редкие письменные свидетельства о чуди, чудских печищах и городищах говорят о ее более или менее «массовом» расселении на территории Заонежья и в восточной части Заволочья. На интересующей нас поморской территории следы чуди прослеживаются по источникам и остались в преданиях населения низовьев Сев. Двины до Холмогор с прилегающими участками Летнего и Зимнего берегов, на Терском берегу и в какой-то степени в бассейне низовьев р. Онеги, в том числе на Поморском берегу.

Особую роль в сложении поморского населения, главным образом на Онежском, Карельском и Кандалакшском берегах, сыграли карелы. Длительное и в подавляющем числе случаев мирное сосуществование русского и карельского населения в период, предшествующий интенсивному освоению русскими Севера Европы, сходный образ жизни и другие факторы способствовали естественному смешению этих двух народов, особенно в районах известной изоляции их отдельных групп от основных этнических массивов. Карелы вместе с русскими участвовали не только в заселении беломорского побережья, но и в организации океанских промыслов в западной части Кольского п-ова, сыгравших важную роль в формировании поморского населения.

Название «помор», «поморец» на Русском Севере, по имеющимся данным, впервые появляется в письменных источниках на страницах летописи под 1526 г.: «Поморцы с моря Окияна, из Кандолжской губы». В этом тексте «поморцы» противопоставляются «лоплянам», вместе с которыми они просят устройства церкви. С этого времени названия «поморцы», «поморский», «Поморье» постоянно фигурируют в актовых памятниках и сохранившихся писцовых книгах XVI—XVII вв., причем последние два наименования встречаются гораздо чаще, чем первое. Как название его употребляют правительственные грамоты 1546 и 1556 гг.: «... что Каргопольцы и Онежане, и Турчасовцы, и Порожане, и Устьмошане... ездить к морю соли купити, да купив де у моря соль у Поморцев да взять ее в Турчасово»60; «А нашим болярам Новгородским и Двинским и Усть-Колские волости приказным и всяким Поморским людям и Корелским детям и Лопарям... в тое их вотчины (Троицкого Печенгского монастыря, — Т. Б.)... не вступатися»61. Из текста грамоты можно вывести предположение, что в первом случае имеются в виду либо жители посадской стороны Летнего берега (Ненокса?), либо население Поморского берега, где действовали многочислеиные варницы Соловецкого монастыря, но очевидно — что жители морского побережья, а во втором случае занимавшиеся морскими промыслами на западном побережье Кольского п-ова в районе Кольской губы.

В официальных документах термин «помор» употребляется в XVI в. и как самоназвание, и как название. В качестве самоназвания им пользуются, например, жители волостей Кандалакши и Керети: в составлении различных грамот 1580—1581 гг. подписываются «поморец Кандалакшанин» и «поморец Керецкие волости»62.

Сопоставление редких в источниках XVI в. наименований «поморцы», «поморские люди» с более употребительными — «Поморье» и «Поморские волости» поможет выяснить соотношение этих терминов и более точно определить, какая часть населения называлась в XVI в. «поморцами» и какими причинами было вызвано появление этого названия. К сожалению, мы располагаем немногочисленными источниками, позволяющими провести это сопоставление, но и из них можно извлечь весьма любопытные данные.

Так, «поморскими волостями» в XVI в. называются Шунгская волость — Заонежье (1549)63, Кола, Кандалакша, Ковда, Порья Губа (1556)64, Умба (1577), Кереть (1581)65, Кемь, Сума, Baрзуга и «иные поморские волости Соловецкого монастыря», т. е. волости на беломорском побережье, которые уже были во владении Соловецкого монастыря к концу XVI в.66; Шуя, Сухой Наволок, Шижня, Вирма, Колежма, Нюхча (1591).

В писцовых книгах 1574—1608 гг. проводится перепись становищ (изб) и их владельцев, промышлявших на западном и восточном побережьях Кольского п-ова; среди них «приходят на удьбу двиняне (здесь и далее курсив мой,— Т. Б.) и кореляне и поморских волостей люди»67.

«Двиняне» и «кореляне», а также «инородцы» (к которым, видимо, на основании некоторых данных можно отнести немногочисленных каргопольцев и пудожан) противопоставляются жителям «поморских волостей». Это — кандалакшане, ковдяне, керечане, умляне (из Умбы, — Т. Б.), варзужане, княжегубцы, кемляне, сумляне, шуеречане, нюхчане, сухонаволочане, заонежане (возможно, из Шунгской волости), т. е. жители мест, известных и по другим, указанным выше, документам в XVI в. как «поморские»68. Интересно, что становища крестьян поморских волостей были расположены в основном в западной части Кольского п-ова,

от границы с Норвегией до о. Кильдин, на территории, которую писцовые книги называют «Мурманский конец», или «Мурманский берег», а становища двинян указывают в восточной части полуострова, или на «Русском конце»69. Возникает предположение: нет ли какой-нибудь связи между понятиями «поморы» (и «поморские волости») и мурманские промыслы, промыслы на Мурманском берегу?

Известно, что зарождение постоянных мурманских промыслов относится к первой половине XVI в. Их инициаторами были русские и карелы — жители Кандалакши и образовавшейся несколько позже Колы70. В 40-е годы XVI в. здесь, на п-ове Рыбачьем, уже существовал меновой торг (Кегор), куда приходили голландские и норвежские суда для торговли с русскими, карелами, саамами. Торгом руководил царский сборщик дани71. В нем, кроме кандалакшан, в середине—второй половине XVI в. могли принимать (и, по всей вероятности, принимали) участие все жители «поморских волостей», чьи становища находились на Мурманском берегу. Если принять во внимание свидетельство Н. Харузина, что слово «мурман» объясняется самими саамами (т. е. исконным, до прихода русских, населением этих мест) из саамского языка: mur 'море', mann 'луна' или mаа 'земля'72, то можно предположить, что упомянутые названия, а также «мурмане» («урмане» русской летописи) заимствованы русскими от саамов и вначале относились к норвежцам и той территории, которая граничила с норвежскими владениями на Кольском п-ове73. Не исключено, что слово «помор», соответствовавшее по смыслу понятию «мурман» («морской человек»), и стало названием русских и карел, занимавшихся промыслом на Мурманском берегу и сменивших норвежцев. Возможно также, что и под Поморьем подразумевался вначале именно Мурман, так как, по некоторым данным, «Поморье» в XVI в. не всегда было тождественно понятию «поморская волость» и даже противопоставляло ему, обозначая собственно океанское побережье, т. е. Мурманский берег: «...а гонцы деи (Соловецкого монастыря, — Т. Б.) гоняют многие с Москвы в Поморье на Мурманское море до Усть-Колы, а из Нова деи города в Поморские волости»74.

Итак, возможна гипотеза, что русским названием Поморье вначале обозначалась незаселенная территория Мурманского берега, куда, по крайней мере с начала XVI в., русские и карельские промышленники ежегодно приходили для производства океанских промыслов, вследствие чего они называли себя и их называли по-русски поморами. Поскольку кандалакшане первыми освоили Мурманский берег, возможно поэтому термин «поморец» как самоназвание мы встречаем раньше других именно у них и связанных с ними в этнотерриториальном и хозяйственном отношении жителей Керети.

В дальнейшем, в течение XVII в., содержание понятий «помор» и «поморская волость» расширялось, особенно в представлении официальных властей на местах и тем более в центре. Уже в конце ХVI в. поморами стали называть всех участвующих в западных мурманских промыслах (не в торговле!), а от них и места постоянного жительства этих промышленников получили названия «поморских волостей», так что в основном границы расселения поморов совпадали с пределами поморских волостей, расположенных, за исключением Шунгской волости, вдоль беломорского побережья. В дальнейшем название «поморских» получали волости, возникающие в различных частях беломорского побережья в XVII в.: Унежма, Кушрека, Ворзогоры на Поморском берегу, Куя, Зимняя Золотица на Зимнем берегу и т. д., население которых в той или иной степени также занималось морскими промыслами на Мурманском берегу. Монастыри, не расположенные на морском побережье, но владевшие угодьями в поморских волостях или отправлявшие артели на морские промыслы, тоже назывались поморскими75.

Во второй половине XVI—первой половине XVII в. поморские волости Терского, Кандалакшского и Поморского берегов, а также Шунгского и Выгозерского погостов Заонежья вместе с Колой представляли собой определенную хозяйственную область, основой экономического развития которой были морские промыслы на западном побережье Кольского п-ова (в районе Кольского залива). Кола, возникновение и расцвет которой были обусловлены развитием мурманских рыбных промыслов, стала с 70-х годов XVI в. основным торговым пунктом на Крайнем Северо-Западе России. Отсюда продукты промыслов и международной торговли сухим путем, через Кандалакшу, Кереть, поморские волоости Заонежья, отправлялись во внутренние области государства, в первую очередь в Москву. На этом пути возникали местные торги, из которых ближайшим к поморским волостям стал шунгский. Шунгская ярмарка в течение многих столетий (до начала XX в.) являлась для поморов важнейшим зимним торгом, куда они по традиции везли продукты промыслов сухим путем76.

Примерно с середины XVII в. центр мурманских промыслов перемещается с западной части полуострова в восточную (Русский конец), туда, где еще в начале XVII в. находились промысловые становища двинян. Это перемещение было вызвано рядом причин, в том числе утратой Колой значения международного торгового пункта в связи с основанием и ростом Архангельска. Восточный берег Кольского п-ова был вполне благоприятен для проведения тех же рыбных промыслов (треска подходит сюда в июне) и в то же время находился гораздо ближе к новому торговому центру сбыта продуктов этих промыслов — Архангельску, с которым он имел прямую связь морским путем.

По-видимому, вследствие этих событий состоялось распространение названия Мурманский берег на восточную часть полуострова, бывший Русский берег, до Святого Носа, отчего и морские промыслы здесь тоже стали называться «мурманскими»; в то же время в среде поморов-промышленников прибрежье западного Мурмана стало называться не Поморьем, а «норвежским», или «датским» берегом77. Занимавшихся промыслами на «новом» Мурманском берегу продолжали называть поморами, но их состав несколько изменился. Во-первых, поморами стали называться двиняне, ранее всех здесь промышлявшие, но своим названием отличаемые источниками от поморов западного Мурмана. Во-вторых, в середине XVII в. на восточном Мурманском берегу начали развивать бурную промысловую деятельность монастыри патриарха Никона — Воскресенский московский и Крестный онежский, которым были отданы погост Понойский и устья «лопских речек» к западу от него. Промыслом ведал «староста Мурманского промысла», который отправлял суда с Онежского устья78, набирая жителей с близлежащих сел Поморского и Онежского берегов. В восточном мурманском становище Гаврилово промышляли старцы Антониево-Сийского монастыря; с 80-90-х годов XVII в. на Мурманском берегу занимается промыслом Холмогорский архиепископский дом, набиравший в артели жителей волостей по нижней Двине, Летнему и Зимнему берегу79.

Таким образом, «поморами» стали именовать население Онежского, Летнего и Зимнего берегов, принимавших участие в восточном мурманском промысле.

В то же время в силу причин экономического и политической характера заметно хиреют тресковые промыслы на западном Мурмане, которые велись поморами Терского, Кандалакшского, Карельского и Поморского берегов. Население Поморского 6epeга, втянутое монастырями в промыслы на восточном Мурмане, меняет места промыслов, но продолжает интенсивно ими заниматься: еще в начале XX в. мурманский промысел являлся основой экономики этого района Белого моря, в котором было занято почти все мужское население.

Жители побережья Кандалакшской губы и Терского берега (малочисленные по сравнению с населением Поморского берега) оказываются в стороне от восточномурманских промыслов и морского торгового центра Архангельска: они продолжают вести незначительные по размерам промыслы на западном Мурмане, но в основном переключаются к началу XVIII в. на прибрежные беломорские промыслы — сельдяной и семужий лов, зверобойный лов. Незначительная деятельность на западном Мурмане второстепенных кольских монастырей — Кандалакшского и Печерского — по существу не меняет картины: западные мурманские промыслы к началу XVIII в. уже сходят на нет.

Итак, ко второй половине—концу XVII в. относится развитие восточных мурманских промыслов, в которых занято главным образом население Поморского, южной части Карельского, Летнего, Зимнего берегов и низовьев Сев. Двины до Холмогор. Все население этих мест, занятое в промыслах, называлось поморами.

Наше предположение, что возникновение термина «поморы» было связано с мурманским промыслом (тресковый лов на восточном Мурмане), подтверждается тем фактом, что 1) с течением времени он прочно закреплялся в первую очередь как самоназвание за населением, продолжавшим интенсивно заниматься этим промыслом, 2) постепенно исчезал в тех местах, где промысел сокращался, 3) не являлся самоназванием жителей, хотя и живущих на беломорском побережье, но почти не занимавшихся этим промыслом. Так, письменные источники местного, северного происхождения второй половины XVIII-XIX в. и полевые данные XIX—XX вв. свидетельствуют о том, что безусловно поморами считали себя жители Поморского берега от Онеги до Кеми включительно, некоторых сел Карельского берега (Гридино, Калгалакши), Зимнего берега от Зимней Золотицы до с. Койды и отчасти Летнего берега80. Исконная ведущая роль в мурманских промыслах населения сел от Онеги до Кеми и его ярко выраженное самосознание, видимо, сказались, и в названии этой территории — Поморский берег, Поморье (в узком смысле слова), появляющемся в документах в начале XVIII в.81 Крестьяне-поморы остальных перечисленных поморских районов, хотя и не считали мурманский промысел основным занятием, все же в той или иной степени были приобщены к нему. Жители Карельского берега нанимались в работники к хозяевам-судовладельцам с Поморского берега, из селений Кандалакшского, Терского, Летнего и Зимнего берегов до начала XX в. 4—5 человек с каждого крупного села снаряжали суда на Мурман82. Интересно отметить, что самоназвание «поморы» в северо-восточной части Зимнего берега (от Зимней Золотицы до Койды) появилось в первой трети XVIII в., т. е. довольно поздно, и, вероятно, сам термин был принесен сюда переселенцами из нижнедвинских волостей, где он бытовал до этого. Кстати сказать, со второй половины XVIII в. в нижнедвинских волостях до Холмогор постепенно сокращаются не только новоземельские моржовые, но и мурманские, т. е. океанские, промыслы, и последние, с отливом населения на Зимний берег, также переносятся туда. Характерно, что в середине XIX в. ни один из холмогорских крестьян ничего не знал об этих промыслах и старики не помнили тех, кто ими занимался, а в Зимней Зототице помнили о новоземельском промысле, хотя им уже никто не занимался, и вели мурманский лов. Современные полевые наблюдения показали, что жители деревень устья Сев. Двины, не называя себя поморами («никогда и разговору нет»), считают таковыми население Летнего берега (посад Ненокса, деревни Сюзьма, Лопшеньга и др.)83.

Итак, к началу XX в. население беломорского побережья не осознавало своего единства, что выражалось прежде всего в различной степени развитости и бытования самоназвания «поморы» на разных поморских берегах (см. карту 3). Сильнее всего самосознание у жителей Поморского берега (особенно от Кеми до Колежмы). Настоящими поморами они считают только себя (допуская такое название лишь для некоторых групп беломорского населения), прочно связывая это название с мурманским промыслом: «С Кандалакши на Мурман не ходили (на их памяти — Т.Б.). Теи может тоже себя поморами зовут, а для нас-то не поморы»84; «с Летнего (имеется в виду Онежский, — Т.Б.) берега — не поморы, они картошку сеяли, хлебопашеством занимались»85. Словом «поморский» жители Поморского берега обозначали любой предмет или явление своей жизни и быта: «поморский наряд», «поморская еда», «поморский обычай», «поморские гости» и т. п.86 Истинными поморами признают население Поморского берега и все жители остальных берегов, присовокупляя при этом: «Поморы — это те, что на Мурмане ловят!». Население Карельского и Кандалакшского берегов делило известных им жителей побережья на «настоящих поморов — мурманщиков» (Поморский берег) и «оседлых поморов» — всех остальных87.

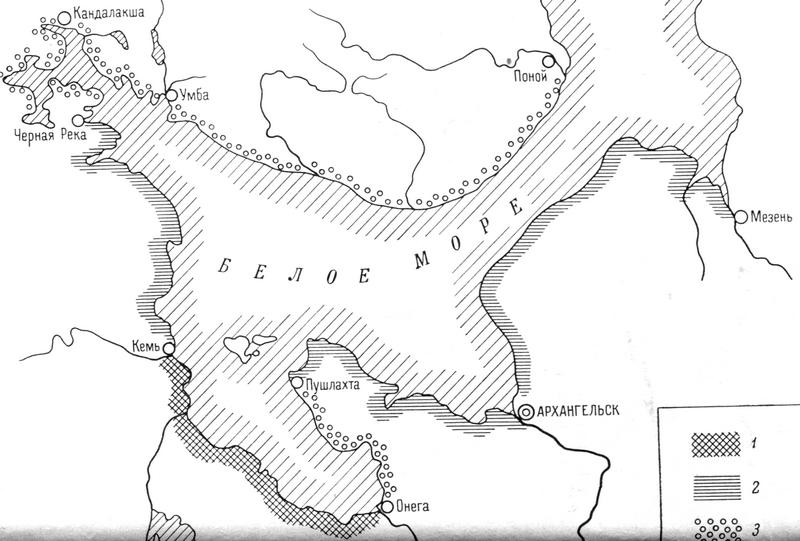

Карта 3. Самосознание и бытование термина "помор" у населения беломорского побережья в конце XIX-начале XX вв. 1 - жители считают "поморами" только себя и таковыми и называют жители всего побережья, севернорусское и нерусское население; 2 - считают и называют "поморами" себя и жителей Поморского берега; так же их называют севернорусское и соседнее нерусское население; 3 - называют себя "поморами", но существуют другие названия и самоназвания; жители других берегов их "поморами" не считают и не называют, а севернорусское и соседнее нерусское население называет.

Жители Летнего берега также называли жителей Поморского берега «поморами» за их промысловую деятельность на Мурмане, а зимнебережцы, особенно из заполярных сел, признавали их поморами уже в силу распространенного на Беломорье мнения. Жители Зимнего берега, считая себя поморами, кроме того, признают поморами жителей Летнего берега, а жители последнего — население южной части Зимнего берега; о других частях Зимнего берега у них представление не очень отчетливое. Население юго-западного побережья Онежского п-ова не считает себя поморами, и их не считают за таковых жители Поморского и указанных частей Карельского, Зимнего и Летнего берегов. Онежская губа морем не называется, а морские промыслы населения сел от д. Пушлахты до г. Онеги носили прибрежный характер. Кроме того, население этих мест известно у соседних поморов Поморского берега как «кайваны» и само себя так называет88.

Не совсем ясно употребление слова «поморы» в качестве самоназвания у жителей побережья Кандалакшской губы. Саамы и карелы называют их «поморами», но их собственное самосознание не носит ярко выраженного характера: «Мы губяне, не поморы. Поморы, те по морю живут, а мы в губе живем, и потому в Архангельске нас называют губянами»89. Так же неопределенно самосознание жителей Терского берега, особенно к северо-востоку от с. Умба — до с. Поноя включительно. Кандалакшане называют их «терчанами» и «роконами»90, а терчане их — «лопарями», «карелой», «пяккой» и т. п. Думается, что самоназвания «помор» получило здесь второе рождение. О жителях других побережий те и другие не знают — поморы они или не поморы, кроме Поморского берега.

Таким образом, если опираться на данные о названии и самоназвании, то наиболее ярко выраженной группой поморов оказываются жители Поморского (и некоторых сел Карельского) беpeгa, так как они считают поморами только самих себя и их безусловно считает поморами население других берегов Белого моря, а также соседнее земледельческое население. На втором месте стоят жители Летнего и Зимнего берегов, называющие себя поморами и известные под этим именем у земледельческого населения. И наконец, на третьем месте находятся жители Карельского, Терского берега, Кандалакшской губы и юго-западной части Онежского п-ова, которых поморами называет лишь соседнее население, живущее вдали от моря (см. карту 3).

В XVII в. севернорусское (не поморское) население не столь дифференцированно относилось к употреблению термина «поморы», что наиболее четко отразилось в одном из документов конца XVII в.: «...люди ...Поморские всякими промыслы на море (курсив мой, — Т. Б.) сами промышляют и морской ход знают»91. Источники XVIII в. еще более уточняют признак «поморов»: это население, «живущее на море, занимающееся морскими промыслами в Белом море и в Ледовитом океане и кормящееся этим промыслами»92. Таким образом, поморы стали выделяться в среде севернорусского населения по территориально-хозяйственному признаку: неземледельческое население сугубо беломорского побережья, основой хозяйства которого являются различные морские промыслы. Такое определение, существовавшее к началу XVIII в., отражало по существу завершение процесса формирования поморской группы севернорусского населения в приморской зоне и ее главного отличительного экономического признака — промысловой морской системы хозяйства.

Естественно было бы предполагать, что название Поморье должно обозначать территорию, населенную поморами, т. е. береговую линию Белого моря, однако этого не произошло. С момента своего появления в письменных источниках термин «Поморье» употреблялся в разных значениях и не всегда совпадал с понятием «поморские волости» (как уже говорилось), которые в совокупности и составляли беломорское побережье.

Документы конца XVI—XVII в. центрального происхождения под Поморьем разумели: а) побережье западного Мурмана (см. выше)93, б) побережье восточного берега Кольского п-ова, около р. Поноя94, в) заселенную территорию беломорского побережья95, г) приморские районы в целом, включая также Мезень, Кевролу, Пустозерск96.

С первой половины XVIII в. термин «Поморье» получает еще более расширенное значение, вероятно, в большой степени благодаря трудам В. Н. Татищева, который в «Истории Российской» несколько раз употребил слово «Поморье»: «Моурема (в другом месте текста «маурема», — Т. Б.) предел Лапландии при Белом море, имя сарматское — Поморие»97; это «поморие» значит «приморская или многоводная земля, отчего доднесь поморие северное около Двины и Колы именуют Мауремани и Мурмани»98. Наряду с таким узко локальным понятием (совпадающим с нашим Поморье — Мурман) В. Н. Татищев дает два определения Поморья, которые мы приводим по степени расширения их содержания: 1) «...обсчее имя Поморие, а по уездам Архангельской, Колмоград, Вага, Тотьма, Вологда, Каргополь, Чаронда и Олонец»; 2) «Есть северная часть России, в которой все по берегу Белого и Северного моря от границы Корелии с Финами на восток до гор Великого Пояса или Урала заключается. К югу же издревле русские помалу часть по части овладели и к Руси приобсчали... Ныне же все оное и есче с немалою прибавкою под властию Поморской губернии состоит»99. Почти буквально такое содержание понятию Поморье дано в «Географическом словаре Российского государства» 1804 г. и безусловно заимствовано у В. Н. Татищева100.

Таким образом, со второй половины XVIII в. термин «Поморье» начинает бытовать на страницах различных документов в трех значениях: 1) территория беломорского побережья от Онеги до Кеми; 2) территория всего беломорского побережья; 3) территория всего Русского Севера (Архангельская, Вологодская и Олонецкая губ. XIX в.).

Первые два значения при сопоставлении их с понятием «поморы» дают представление о территориальных границах ядра поморского населения с наиболее ярко выраженным самосознанием и территории расселения всей поморской группы в целом; в таком смысле они употреблялись в среде севернорусского и собственно поморского населения в XIX—XX вв. Третье, широкое значение термина «Поморье» не имеет никакого соотношения с территориальными границами расселения группы поморов: им пользовались в основном в научной литературе XIX—начала XX в., и в настоящее время он заменился названием Русский Север.

В данном исследовании автор пользуется словом «Поморье» для обозначения только беломорского побережья, представляющего собой область расселения специфической локальной группы севернорусского населения — поморов101.

Рассмотренная нами история формирования севернорусского населения, а в его среде — поморов показывает пестроту и сложность этнических элементов, участвовавших в этом процессе. Поэтому говорить об этнической однородности поморов, якобы являющихся в массе потомками «древних новгородских ушкуйников», нельзя, хотя, как мы видели, в целом выходцы из Ладоги, Новгорода и его областной территории в разное время (с XII по XVII в.) и различными способами повсеместно сыграли важную роль в формировании поморской группы и системы хозяйства. Поэтому, несмотря на то что этническая история Поморья имела свои особенности, она все же являлась частью общей истории Русского Севера, и мы не имеем оснований выдвигать этнический признак как основной в вопросе обособления поморов как группы в среде севернорусского населения.

Следует признать, что процесс выделения поморов был вызван условиями их существования, отличными от основного массива севернорусского населения, — жизнью в приморской неземледельческой зоне и связанным с этим морским промысловым хозяйством. Хозяйственный поморский уклад, начавшийся с мурманского промысла и включивший затем различные беломорские промыслы, явился главным объединяющим признаком поморов всего Поморья, он вызвал к жизни многие общие, сходные явления в производственной, общественной и семейно-бытовой сферах, отразился в материальной и духовной культуре, в языке и фольклоре. Локальные же различия на отдельных поморских берегах зависели как от некоторых особенностей пpиродно-хозяйственных условий, так и от определенных этнических традиций.

Возникновение, существование и распространение термина «поморы» на Русском Севере в качестве самоназвания только беломорского населения (и то не повсеместно), отражающего его историю и самосознание, не дает нам права применять это название к другим группам севернорусского населения — усть-цылёмам и пустозёрам, которым приписывают поморское происхождение на основании в первую очередь того, что их предки вышли из Новгорода. К этому вопросу мы еще вернемся.

1 См.: Чистов К. В. Проблемы этнографического и фольклорного Учения Северо-Запада СССР. — В кн.: Этнографические исследования Северо-Запада СССР. Л., 1977, с. 3—9.

2 Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947, с. 3-9.

3 Там же. См. также: Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI-XVII веков. Из истории сельских поселений. М., 1962, с. 64-65.

4 См.: Материалы по истории Карелии XII—XVI вв. Петрозаводск, 1941, с. 101, № 5; с. 121, № 46.

5 Там же, с. 236—238, № 162, 1575.

6 ААЭ, т. III, № 127, с. 180; Карельская деревня в XVII в. Петрозаводск, 1941, с. 32, № 20, 1628 г.

7 Д. В. Бубрих считает (см.: указ. соч., с. 32), что «каянами» руссие называли только приботнийскую корелу, но нам кажется это ограничение не совсем верным: термин «каяны», «квены», являвшийся названием или самоназванием определенного племени, видимо, остался на землях, где это племя первоначально обитало, так как после его ухода или слияния с другими племенами стал применяться к новым насельникам — карелам и финнам, а в XIX—XX вв. был даже известен как название населения Онежского берега Белого моря (см. ниже).

8 Жербин А. С. Переселение карел в Россию в XVII в. Петрозаводск, 1956, с. 68.

9 Там же, с. 70-71.

10 Там,же, с. 41.

11 Бубрих Д. В. Указ. соч., с. 43; Жербин А. С. Указ. соч., с. 77.

12 Труды Архангельского статистического комитета, 1865, кн. 1, с. 69.

13 М. В. Витов (Указ. соч., с. 62-63) не указал на важный факт, что исконное население уже состояло из русских и карел.

14 ЛОААН, ф. 30, оп. 2, № 3, л. 31 (Приходские списки Архангельской губ., 1858 г.).

15 Там же, с. 32.

16 Там же, с. 106.

17 Там же, с. 110.

18 Там же, с. 118.

19 Там же; АИЭ, к-1, оп. 2, № 874, л. 18, 25.

20 Никольский В. В. Быт и промыслы населения западного побережья Белого моря (Сороки—Кандалакша). М., 1927, с. 13.

21 В этом утверждении отразился также раскол как некий исторический рубеж.

22 ЛОААН, ф. 216, д. 858, л. 4 (Ведомость о народонаселении прибрежья Архангельской губ. в 1828—1833 гг.).

23 Никольский В. В. Указ. соч., с. 15.

24 В настоящее время территория Поморского берега и низовья Сев. Двины с прилегающей южной частью Летнего и Зимнего берегов относятся к районам с плотностью населения от 10 до 25 чел. на 1 км2 — такой же, как в центральных районах страны и Прибалтике. Терский, Кандалакшский и Карельский берега имеют плотность 1—10 чел. на 1 км2, как на 1 км2, как на территории Европейского Севера; Онежский п-ов относится к малозаселенным районам, как основные области Зап. и Вост. Сибири (Малый атлас СССР. М., 1973, карта 9 — плотность населения).

25 Никольский В. В. Указ. соч., с. 14—15.

26 АИЭ, к-1, оп. 2, л. 31—44.

27 Никольский В. В. Указ. соч., с. 15.

28 ЛОААН, ф. 270, оп. 1, д. 135, л. 3 (Положение жителей Архангельской губ.)

29 АИЭ, к-1, оп. 2, № 941, л. 28—29 (д. Княжая Губа).

30 Там же, л. 34 (с. Ковда).

31 Там же, № 940, л. 16 (с. Колвица).

32 Камповский Р. М. Хозяйственный и этнографическо-статистический очерк лапландцев. - АГО, р. 1, оп. 1, № 46, л. 3.

33 Колпаков Н. П. Терский берег. [Вологда], 1937, с. 10.

34 АИЭ, к-1, oп. 1, № 940, л. 5, 7; № 941, л. 15.

35 Там же, л. 7.

36 Чарнолусский В. В. Материалы по быту лопарей. Опыт определения кочевого состояния лопарей восточной части Кольского п-ова. Л., 1930, с. 39.

37 Харузин Н. Н. Русские лопари. Очерки прошлого и современного быта. М., 1890, с. 58—59.

38 Россиев П. Северная Русь. (Очерки и картинки). М., 1903, с. 79.

39 Харузин Н. Н. Указ. соч., с. 262.

40 Там же, с. 68.

41 Там же, с. 260-262. Харузин считал, что «если и существует примесь посторонней крови в лопарях, замечаемая в особенности среди русских лопарей, именно крови русской и карельской, то это объясняется исключительно незаконной связью представителей этих народностей. По некоторым данным, браки между лопарями и норвежцами - более частое явление, чем между лопарями и русскими; за 1870-1890 годы лишь одна лопарка - вдова вышла замуж за карела (венчалась, - Т.Б.), за русского же не было и примера выхода замуж».

42 Там же, с. 68.

43 Золотарев Д. А. Корельские лопари. - Тр. Лопарской экспедиции РГО по антропологии лопарей и великорусов Кольского полуострова. Л., 1928, с. 145.

44 Чарнолусский В. В. Указ. соч., с. 39.

45 Там же, с. 36, 38.

46 Там же, с. 39.

47 Там же, с. 36.

48 Там же, с. 103, 138.

49 Xомич Л. В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М.-1966, с. 16.

50 Калинин Н. М. О распространении самоедов в прошлом. — Изв. РГО, 1929, т. LXI, с. 77—80.

51 СГКЭ, т. 2, № 121, с. 382 (Память Двинского воеводы ... на рыбные и звериные промыслы на Загубском берегу, 1695 г.).

52 Там же, № 120, с. 380—381 (Данная Двинского воеводы, 1695 г.).

53 Ефименко А. Я. Народные юридические обычаи инородцев.— Зап. РГО по Отд-нию этнографии, 1878, т. 8, отд. 2, с. 204.

54 Хомич Л. В. Указ. соч., с. 302; АИЭ, к-1, оп. 2, № 871, 872, 873, разные листы.

55 АИЭ, к-1, оп. 2, № 872, л. 1-5, "Брачные обыски" (Архив колхоза "Освобождение", с. Койда Мезенского района).

56 Иванов А. Самоедская духовная миссия. (Из культурной истории Севера). - ИАОИРС, 1913, № 13, с. 604-607.

57 АИЭ, к-1, оп. 2, № 871, л. 40.

58 Чарнолусский В. В. Указ. соч., с. 41.

59 ГААО, ф. 4, оп. 7. Архангельское губернское правление, № 186—197, 279, 281—287, 366—371 и другие документы.

60 ААЭ, т. 1, № 211, с. 200.

61 СГКЭ, т. 2, № 136, с. 441.

62 Там же, т. 1, № 247, 250, с. 238, 241.

63 ААЭ, т. 1, № 239, с. 262.

64 СГКЭ, т. 2, № 136, с. 437—441.

65 ААЭ, т. 1, № 88, с. 129; № 310, с. 374—375.

66 Хрестоматия по истории Карелии, с. 110; ААЭ, т. 1, № 353, с. 427—428.

67 Выписка из писцовой книги Алая Михалкова. Цит. по: Xарузин Н. Н. Указ. соч., с. 417.

68 Там же, с. 426-428.

69 Там же, с. 429.

70 Ушаков И. Ф. Указ. соч., с. 61.

71 Вальдман К. Н. Старинное становище и торг (XVI в.) на Крайнем Севере (Кегор-Вайда-Губа).-Изв. ВГО, 1968, т. 100, вып. 1.

72 Харузин Н. Н. Указ. соч., с. 18. Подобный перевод и значение саамского слова "murmaa" принят советской наукой (см. в кн.: Восточно-славянская ономастика. М., 1972, с. 53-54).

73 По утверждению К. Н. Вальдмана, еще в первой половине XVI в. норвежцы не ходили на судах далее Вардё, что отразилось в карте 1539 г. Олая Магнуса (Вальдман К. Н. Кольский полуостров на картах XVI в. - Изв. ВГО, 1962, т. 94, вып. 2, с. 139).

74 ААЭ, т. 1, № 323, с. 383—385 (Царская грамота Соловецкому монастырю, 1584 г.).

75 СГКЭ, т. 2, № 79, с. 169 (Грамота ... Антониево-Сийскому монастырю).

76 ГААО, ф. 4, оп. 9, д. 177 (Торги в Кемском у., 1825 г.); там же, оп. 10, д. 33 (Сведения о торговле из Онежского у. 1856—1857 г.) и др.

77 Там же, оп. 9, д. 120, л. 96 (1780-е годы).

78 Калинин И. М. Торговые сношения лопарей с русскими, с. 63-64.

79 ДАИ, т. V, СПб., 1853, № 67, с. 354, 1668 г.

80 ГААО, ф. 1, оп. 4, д. 6492а, л. 1—2, 18 об.; ф. 4, оп. 9, д. 771 (Объвления судовладельцев об отпуске хлеба промышленникам..., конец XVIII в.) ф.4, оп. 9, д. 87, л. 2, 4—10, 17 и др. (Об отпуске хлеба, семян, круп и проч.в поморские города, конец XVIII в.); АИЭ, к-1, оп. 2, № 876, л. 54, 69(Поморский берег).

81 ГААО, ф. 1, оп. 1, д. 6763, л. 13-16 и др.

82 АИЭ, к-1, оп. 2, № 871, л. 12.

83 Полевые материалы, собранные в Приморском р-не Арханг. обл. в 1971 г. В. А. Лапиным (архив ЛГИТМиК).

84 АИЭ, к-1, он. 2, № 880, л. 11, 34.

85 Там же, № 876, л. 69.

86 Там же, л. 54 и др. Название «поморская рыба треска» известно с середины XVIII в. (ГААО, ф. 4, оп. 9, д. 7, л. 40).

87 АГО, р. 1, оп. 1, д. 91.

88 АИЭ, к-1, оп. 2, № 874, л. 25.

89 Переплетчиков В. В. Север. Очерки русской действительности. М., 1917, с. 89.

90 АИЭ, к-1, оп. 2, № 941, л. 11, 14, 15, 29, 32; № 942, л. 1 и др. — Рокон — кафтан из сукна для рыбной ловли.

91 ДАИ, т. V. ССпб 1853, № 67, с. 354.

92 ГААО, ф. 1, оп. 4, д. 6492а, л. 1—2.

93 ААЭ, т. I, № 323, с. 383—385, 1584 г.

94 Там же, с. 334—335, 1575 г.

95 Там же, № 301, с. 367, 1578 г.

96 Там же, т. II, № 190, с. 340, 1611 г.; ДАИ, т. V, № 40, с. 193, 1667 г.

97 Татищев В. Н. История Российская, т. 1. М.—Л., 1962, с. 425.

98 Там же, с. 247.

99 Там же, с. 283, 358.

100 Географический словарь Российского государства, сочиненный в настоящем онаго виде, ч. II. М., 1804, с. 664.

101 Район Беломорья от Онеги до Кеми будет называться мною более распространенным в Поморье наименованием «Поморский берег».

<< Назад Вперёд>>