«Быстъ книжник и философ так, якоже в русской земле не бяшеть»: образование и интеллектуальный труд.

В истории русской средневековой культуры указанный круг тем затрагивался лишь косвенно. Во-первых, в силу того, что антропологически ориентированные темы вообще долгое время оставались непопулярны в отечественной русистике. Во-вторых, потому, что на Руси интеллектуальная деятельность практически до XVII в. не имела устойчивых форм специальной социальной организации, а существовала в «растворенном» состоянии, смешиваясь то с церковным служением, то с ремеслом, то с политической деятельностью, что также не способствовало концентрации исследовательского внимания. Указанное свойство, однако, на самом-то деле не мешает выделить интеллектуальную сферу древнерусской культуры в особый предмет научного рассмотрения, ведь исследователь свободен в выборе вопросов, которые можно задать источнику. Теперь, когда «западоведческая» медиевистика «проторила дорогу», назрела необходимость обращения к этой теме и в ходе изучения средневековой русской культуры. В каких формах протекала жизнь и деятельность интеллектуала в древнерусском обществе? Какие социальные ниши занимали люди, на чьих плечах лежало выполнение функции интеллектуального обеспечения жизни общества, где учились умственному труду, как он оценивался, что в себя включал? Поиском ответов на поставленные вопросы мы займемся в параграфе, посвященном образованию и интеллектуальному труду в Древней Руси.

Становление мастера всегда начинается с обучения. Обучение — одна из важнейших сфер контакта поколения отцов и поколения детей. Для сферы умственного труда этап обучения является наиболее важным и определяющим в процессе становления профессионала. Недаром в Западной Европе корпоративная организация интеллектуалов — университет — сформировалась на основе именно той общественной структуры, функция которой заключалась в «репродукции» интеллектуалов — обучении и подготовке новых кадров.

На Руси основной объем необходимых для жизни знаний (грамотность и навыки трудовой деятельности), по-видимому, преподавался детям родителями. Именно такое положение вещей предполагает Устав Всеволода, записавший поповского сына, не умеющего грамоте, в изгои. Нормальным, очевидно, считалось, что отец-священник обучит своего сына основам своего «ремесла». Представление о всеобщей неграмотности населения Древней Руси, нашедшее выражение в «Очерках по истории русской культуры» П.Н. Милюкова, к настоящему времени вполне опровергнуто открытием берестяных грамот А.В. Арциховским. Внимание автора «Очерков» концентрировалось на реалиях XV–XVI вв., заслонивших от него действительность более раннего времени. Более верную точку зрения на состояние образования в Древней Руси высказал еще в середине XIX в. митрополит Макарий (Булгаков) в своей «Истории русской церкви», которая хотя и написана «по-архиерейски», в апологетическом духе, но является при этом результатом большой работы с источниками и представляет собой фундаментальный, истинно научный труд. По его мнению, после Крещения Руси стараниями князя Владимира начинается распространение грамотности. «Равноапостольный князь» начал со своего семейства, обучив грамоте детей. Затем образование шагает дальше в народные массы.

Если образовательные потребности обучаемого превосходили уровень возможностей родителей, его отдавали в ученичество. Так, например, Феодосия Печерского, маленького в то время еще, родители по его же собственной просьбе отдали «на учение божьственныхъ книгъ единому от учитель». Ученичество было основной формой образования на Руси не только XI–XIII вв., но и позже. Даже в XVII — начале

XVIII в. на приглашенных для различных надобностей иностранцев, помимо исполнения работ, возлагалась обязанность обучать русских людей, приставленных к ним для постижения мастерства. Таким образом, европейское просвещение делало свои первые шаги на русской почве в форме традиционного для древнерусской культуры ученичества.

В отдельных случаях, когда это необходимо было для нужд государства, образование становилось под эгиду княжеской власти. Владимир после крещения «нача поимати у нарочитое чади и даяти нача на ученье книжное». Ярослав в 1037 г. «поставляя попы и дая имъ от имения своего урокъ, веля имъ учити люди». В Новгороде им были собраны 300 поповских детей и отданы учиться книгам. В.Н. Татищев сообщает, что в 1086 г. княгиня Анна Всеволодовна собрала при Андреевском монастыре в Киеве 300 молодых девиц и обучала их письму, ремеслам, пению, «швению» и пр.

Часто указанные известия истолковывают как свидетельства организации учебных заведений в Древней Руси — «школ». Об организации именно «первоначальных школ» или «училищ» писал в свое время митрополит Макарий. Вслед за ним о «школах» писали многие исследователи и в советское время. Для этого, однако, нет никаких оснований. Фактов явно недостаточно, чтобы говорить о существовании школ как постоянных образовательных учреждений, стабильно функционировавших в течение достаточно долгого времени и являющихся самостоятельными организационными структурами наподобие западноевропейских университетов. Из всех перечисленных исследователей ближе всего подошел к верному пониманию сущности древнерусской образовательной системы митрополит Макарий. Он писал о существовании в провинциальных русских городах (таких, как Курск) «частных, положим даже весьма небольших, домашних школ», в которых учителя принимали к себе детей на учение. Действительно, более внимательное прочтение имеющихся источников показывает, что речь в них не идет об учреждении учебных заведений, а все о том же, характерном древнерусском ученичестве, организованном и профинансированном государством для удовлетворения потребности в образованных людях. Князь в принудительном порядке отдавал известное количество детей «на учение книжное» (так прямо и говорится, «даяти нача на ученье») и оплачивал учителей («дая им от именья своего урок»).

По мнению митрополита Макария, содержанием образования в «первоначальных училищах» было обучение грамоте и письму, а также «если допустить, что одною из главнейших целей при заведении у нас училищ было приготовлять в них соответственно вопиющим потребностям того времени священников и причетников для приходских церквей, то необходимо согласиться, что в некоторых школах обучали и церковному пению». Кроме того, митрополит Макарий, со ссылкой на польского хрониста Меховита, пишет о том, что при Владимире обучали юношей и греческой грамоте.

Как было показано академиком Б.Д. Грековым, существовали различные уровни образования: основа — элементарная грамотность, и форма высшего образования — «учение книжное». «Совершенно ясно, что «учение книжное» — это не простая грамотность, а систематическое школьное преподавание». Нельзя не согласиться с мнением Б.Д. Грекова о том, что для высшего образования в Древней Руси была характерна систематичность. Только не в форме школьного преподавания (ибо нам ничего не известно о «школах»).

Характер образования людей, считавшихся «философами», т. е. мудрецами, — митрополита Иллариона, Климента Смолятича, Кирилла Туровского, авторов летописи и безымянных поучений, заставляет думать, что, по сути, оно заключалось в изучении наличного комплекса литературы — богословской и светской. Отсюда особенное отношение к книге, являющееся одним из фундаментальных, характерных черт русской культуры с древности до настоящего времени. Ученик должен был научиться понимать и истолковывать писания, кое-что заучивать наизусть, разбираться в богослужебном каноне, уметь петь, а в мировоззренческом отношении стать благочестивым и убежденным христианином. Высшее образование по-древнерусски — это приобретение начитанности под руководством наставника, учившего прежде всего постигать скрытый смысл написанного и развивавшего умение истолковывать окружающую действительность сквозь призму христианской идеологии.

Можно согласиться с точкой зрения исследовательницы М.С. Киселевой, согласно мнению которой «зачаточное состояние» институализации образования в Древней Руси привело к отсутствию профессиональных преподавателей как социальной группы, однако недооценивать значения культуры наставничества в Древней Руси не стоит. Действительно, педвузов в Древней Руси не было, зато функции наставников принимали на себя люди, достигшие высот в избранной учащимся сфере (будь то «учение книжное» или навыки ремесла). Древнерусская система образования обходилась без профессиональных педагогов, но сама по себе роль наставника в формировании человека осознавалась достаточно четко.

Первые шаги в освоении книжного знания известными русскими святыми, о жизненном пути которых рассказывают нам жития, часто начинаются именно с поступления «к учителю». Учителя не были «специально подготовленными», в этом М.С. Киселева совершенно права, но это не означает, конечно, что работа обучающего не осознавалась в обществе как особая форма социально значимой деятельности, а фигура наставника не была авторитетна и желательна при обучении. Отсутствие наставничества как профессиональной группы не означает отсутствия наставничества как институализированной общественной функции. Подобно тому как отсутствие профессиональных музыкантов не означает отсутствия музыкального творчества.

Полностью самостоятельное обучение воспринималось скорее как нарушение нормы, чем как обычное положение вещей. Так, например, самоучкой представляет себя автор популярного в Древней Руси произведения Даниил Заточник, который «ни за море не ходилъ, ни от философъ не научихся», но Даниил был маргиналом, вся жизнь его — сплошное страдание неустроенного неудачника, отпрыски же «добропорядочных» семей — Феодосии Печерский, Авраамий Смоленский, а затем и Сергий Радонежский — имели наставников, обучавших их не просто грамоте, но учению «божьственныхъ книгъ».

Впрочем, в понятии «учение книжное», очевидно, соединилось представление о разных уровнях образования, стоящих выше элементарной грамотности. Из источников видно, что «учением божественных книг» занимались с детьми, собиравшимися более или менее крупными группами у наставника. Судя по всему, поступление на учебу было обычным этапом взросления детей из семей, чье социальное положение было хотя бы немного выше среднего. Святые в житиях предстают перед нами в отроческом возрасте в окружении «одноклассников», как правило, менее усидчивых и более шаловливых. Картинки ученической жизни в житийной литературе выглядят, несмотря на свою стереотипность, весьма жизненно. Феодосии Печерский учился хорошо, Авраамий Смоленский «не унывал», а вот у отрока Варфоломея не сразу стало получаться. Такое «учение книжное» — обычное дело, необходимая составляющая воспитания. Уровень и объем преподавания был адаптирован к нуждам социальной среды, выступавшей заказчиком такого образования: надо полагать, что в особенные тонкости учитель не вдавался, ведь далеко не все из учеников планировали карьеру церковного деятеля. Дети, стремившиеся вместо учения заняться играми и баловством, пока будущий святой предавался церковному пению и чтению, становились в конце концов княжескими вельможами или купцами. Давать им слишком большой объем знаний было ни к чему, да и юный возраст обучаемых вряд ли бы позволил выйти за пределы изучения «базового курса» церковной литературы, который и в более позднее время составлял основу древнерусского образования: Псалтырь, Часослов и пр. Для основной массы учеников приобретенные знания оставались своеобразной «общегуманитарной» (в применении к эпохе можно сказать «общерелигиозной») подготовкой, не связанной напрямую с основным видом профессиональной деятельности, быстро вылетающей из головы, но необходимой для того, чтобы не считаться «невеждами». Этот «начальный» уровень «учения книжного» не мог протекать без учителя. В некоторых случаях можно говорить даже о начале профессионализации преподавательской деятельности, которая, несомненно, служила для занимавшихся ею источником дополнительного дохода.

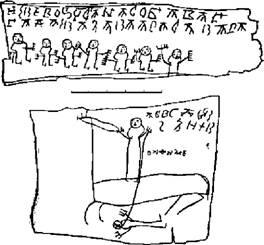

Методика обучения была, судя по всему, достаточно простая. Найденные берестяные грамоты с ученическими упражнениями мальчика Онфима дают о ней вполне ясное представление. Учитель показывал начертания букв, говорил, очевидно, как они звучат. Ученик «набивал руку» в написании и запоминал звучание. Древнерусские учителя в своей преподавательской деятельности могли также ориентироваться на авторитет знаменитого югославянского книжника, сподвижника Кирилла и Мефодия — Климента Охридского. О дидактических приемах Климента рассказывалось в его житии: он учил детей писать в три этапа. Сначала велел ученикам перерисовывать отдельные буквы, затем объяснял значение ими написанного и, наконец, сам водил их рукой, прививая навыки скорописи. Методика, на современный взгляд, достаточно необычная, но, надо полагать, действенная: Климент считался превосходным учителем.

Судя по тому, что открытые при археологических раскопках в Новгороде писала-стилосы имеют с одного конца плоскую лопаточку, первоначальная тренировка начертания букв происходила с использованием навощенной деревянной до-щечки-церы. Ученик записывал буквы и мог легко стереть неудавшийся вариант. Затем переходили к упражнениям на бересте. Писать на бересте непросто — требуется сила и твердость руки. Если рассмотреть грамоты Онфима, то в них обнаружатся наборы букв и цифр, слоги и обрывки фраз, кроме того, чрезвычайно интересные рисунки.

Грамоты Онфима

На одном из рисунков под двумя рядами букв изображен ряд человечков с растопыренными руками. По размерам и форме начертания человечки очень напоминают те самые буквы, которыми мальчик был занят вначале. Очевидно, образное мышление Онфима было хорошо развито — он верно подметил сходство и смог адекватно его выразить. Еще занимательней картинка, на которой ребенок изобразил себя самого. Изображена фигура воина, сидящего на коне и поражающего копьем поверженного противника. Рядом подпись «Онфим». Батальные сцены встречаются и на других грамотах: скачут всадники, под ногами коней распростерты фигуры, надо полагать, врагов. Таким образом, Онфим, подобно современным детям, рисовал «войну», сюжет, который, таким образом, выглядит практически вечным. Изображая всадников, он и себя воображает побеждающим воином. Перед нами фиксация детских мечтаний древнерусского мальчика о том, что будет, когда он станет взрослым. Подобно безвестным владельцам деревянных мечей, Онфим представлял себя на поле битвы. Интересно, что общая композиция детского «автопортрета» очень близка традиционной иконографии образа Георгия Победоносца — тот же разворот конной фигуры, тот же рисунок удара копьем в противника. Возможно, Онфим видел не только (и не столько) настоящие битвы (хотя исключать этого мы не можем — слишком частыми были в то время и неприятельские набеги и междоусобные столкновения), сколько изображение этих битв на иконах и книжных миниатюрах. Можно предположить, что вкус к рисованию и наблюдательность могли в дальнейшем привести Онфима не в боевые ряды княжеской дружины, а в иконописные мастерские. Впрочем, более чем велика вероятность, что изучение грамоты и робкие попытки художественного творчества так и остались единственными интеллектуальными упражнениями, которые довелось освоить маленькому новгородцу.

Иное дело — высшие формы «книжности»; их освоение предполагало охват гораздо большего объема литературы и гораздо более глубокое в нее погружение. Наставник в таком случае выступал не только как «преподаватель», но и как партнер в философской беседе, как образец высокой религиозной нравственности, святости, как «проводник» высших, сакральных истин и Божественной благодати. Высшим образцом подобного рода отношений была жизнь самого Христа и его учеников-апостолов.

Отношениями «высокого» наставничества были связаны святой преподобный Авраамий Смоленский и его ученик, автор «Жития Авраамия» — Ефрем. Авраамий был образцом древнерусского книжника. Ведя в высшей степени аскетическую жизнь («тело удручено бяше, и кости его, и състави, яко мощи исщести»), он много сил и внимания отдавал книгам и проповеди. Выказав большую страсть к чтению еще в детские годы, Авраамий сохранил ее и в зрелости. Особенно любил он читать сочинения Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста и Феодосия Печерского. Избранные места из любимого чтения он выписывал — либо сам, своей рукой, либо давал задание «многыми писцы». Не было ему равных и в толковании прочитанного. Наставничество в подвижнической жизни Авраамия имело большое значение. По мнению известного исследователя древнерусской культуры В.Н. Топорова, «учительство, наставничество, просветительство, страстное желание передать своему духовному стаду то, что он сам узнал из книжного слова и из своего собственного духовного опыта», — главная характеристика Авраамия как религиозного деятеля. В качестве особого достоинства Ефрем отмечает популяризаторский дар Учителя — по его словам, Авраамий мог «не токмо почитати, но потолковати, яже мноземъ несве-дущимъ и отъ него сказаная всемъ разумети и слышащимъ». Проповеди его пользовались популярностью и собирали большую аудиторию. При этом Авраамий как интеллектуал не замыкается в работе со словом. Им были написаны две иконы: «Страшный суд второго пришествия» и «Испытание воздушных мытарств», которые должны были в зримых образах дополнить его книжное учительство. Ефрем во всем достоин своего учителя — он начитан и владеет литературным языком, Учитель для него — образец для подражания и нравственный эталон. Создание жития Авраамия он понимает как исполнение долга перед Учителем и перед всеми, кому его образ может помочь в деле морального совершенствования.

Представления о целях хорошего образования в древнерусском обществе значительно отличались от современных. В общественном сознании XI–XIII в. ценность знаний как таковых была очень невелика. Монах Киево-Печерского монастыря Никита, ставший впоследствии епископом Новгорода, затворился в келье и стал вместо молитв читать божественные книги. В деле этом он очень преуспел — помнил наизусть почти всю Библию. Однако, как ни странно, на это, казалось бы, богоугодное дело его подбивал нечистый. И как только собратья по монастырю, преподобные отцы, изгнали из него беса, он потерял все свои познания, которые в результате представлены в «Патерике» дьявольским искушением.

Тех же воззрений, очевидно, держался и пресвитер Фома, с которым в своем «Послании» полемизирует Клим Смолятич. Фома «уличил» Клима в том, что тот, говоря современным языком, «шибко умный». Митрополит не без иронии отвечал, что, Бог свидетель, он совсем не ставил себе цели искушать его «благоумия, но яко просто писав!», да и письмо, вызвавшее столь негативную реакцию, было адресовано не ему, а князю. Однако и сам Клим был далек от того, чтобы утверждать самостоятельное значение произведений Гомера, Аристотеля и Платона, в обращении к которым обвинил его Фома. Из рассуждений Клима Смолятича становится ясно, что широкая начитанность, «философия», нужна человеку прежде всего для максимально глубокого понимания Божественного Писания. Конечная цель образования высшего порядка по древнерусским стандартам не столько овладение знаниями, сколько приобретение навыка понимания, истолкования фактов жизни и святых книг, христианского мировоззрения. Таким образом, оно направлено на развитие философского мышления по типу присущей всему европейскому Средневековью экзегезы. Именно для помощи в развитии этого навыка, для направления его в нужное русло и нужен был учитель-наставник.

Примеры образованности такого рода дает сам Клим Смолятич. «Что ему дела, — пишет он, — до библейских персонажей — Иакова и двух жен его, «иже тако (просто так) почитати, а не искати по духу?» Другое дело, если разобраться и понять, что жены, Лия и Рахиль, символизируют два народа — израильтян и язычников. «Лию убо въ образ израильтескых людий», «Рахиль — иже от язык людие» и т. п.

Другой образец мудрости дает нам «философ, епископ Белгородский», написавший «Поучение» против пьянства. Распространенное бытовое явление он истолковывает в соотнесении с Царством Божьим; пьяный человек из просто неприятного субъекта превращается у него в прислужника Сатаны. Интересна линия рассуждения: пьяница напивается медом, он как будто служит ему; мед создается человеческими руками, следовательно, пьяница служит не Создателю, а созданью, уподобляясь тем самым язычникам, поклоняющимся идолам, значит, он служит дьяволу. Мастера слова устраивали открытые прения, в которых побеждал более изощренный богослов. Представление о том, что, когда, по словам Г.П. Федотова, «в грязном и бедном Париже XII в. гремели битвы схоластиков, рождался университет, — в «Золотом Киеве», сиявшем мозаиками своих храмов, ничего, кроме подвига печерских иноков, писавших летописи и патерики», не было, — не вполне верно. Так, например, летопись фиксирует как раз вполне схоластическую битву, дискуссию («тяжу») между суздальским епископом Леоном и ростовским — Феодором. Предметом спора была проблема употребления в пищу мяса в Господские праздники, т. е. в Рождество и Крещение. Спор был устроен «пред благоверным князем Андреем и предо всеми людьми». Феодор «упре» Леона.

Не менее оживленная, хотя и, судя по всему, заочная дискуссия самого что ни на есть схоластического толка развернулась между иерархами о местонахождении Рая. Список примеров может быть продолжен. Однако уже и из приведенных сюжетов видно, что интеллектуальная среда древнерусского общества достаточно существенно отличалась от византийской.

В общественном сознании населения империи присутствовало две противоположные традиции восприятия ценности образования. Для молодежи «приобщение наукам было залогом будущей карьеры». В Византии и в средневековое время продолжала развиваться греко-римская система, основанная на изучении дисциплин тривиума и квадриума, ориентированная на развитие письма и речи. Особенностью византийской системы образования также является светский в целом его характер. Что особенно важно, существовала среда интеллектуального общения, объединявшая образованных людей, исповедовавших культ бескорыстной дружбы, питавших глубокое уважение к науке и слову, любителей тонкой игры ума и словесного художественного творчества.

Этому сообществу утонченных светских интеллектуалов противостояли сторонники сурового христианского аскетизма, противники умственной игры и античного образования, видевшие в нем лишь источник «искушения» и путь к ереси.

Историк-византинист Я.Н. Любарский персонализирует борьбу двух этих противоположных тенденций в истории противостояния Михаила Пселла и патриарха Кирулария. «Перед нами не простая перепалка между философом и священнослужителем, а явное противостояние двух противоположных нравственных типов человека». В изображении считавшего самого себя «ученым, добрым, снисходительным и земным» Пселла патриарх предстает «презирающим науки, жестоким, суровым и отказавшимся от всего земного».

Какую традицию суждено было унаследовать зарождающейся русской культуре, решилось само собой: по вполне обоснованному мнению исследователя древнерусской культуры В.М. Живова, на «миссионерское», по сути, служение в Киев «отправлялись люди, для которых гуманистическая культура столицы не имела особой ценности». Это были приверженцы аскетической традиции, менее интеллектуально изысканной. Для утонченного интеллектуала стольный город союза варварских племен было, конечно, далеко не самым приятным местом пребывания. Ни изящных застолий, ни тонкой игры ума в дружеской беседе в восточнославянских землях искать было нечего. А радость просвещения язычников была ему неведома. Этим делом выпало заниматься представителям «сурового» направления. Михаил Пселл на русской митрополии вряд ли справился с обязанностями пастыря: он был ярким представителем того типажа греков, после знакомства с которыми на Руси и множились представления, что «греки льствы и до сего дни». Таким образом, Русь получила и принялась развивать «антиинтеллектуальную» традицию. По мнению В.В. Милькова, в домонгольской Руси иррацио-налистические установки культивировались «в среде киево-печерского монашества, наиболее крупным представителем которого в литературе был Нестор. В оценке философии и знаний печерцы стояли на позициях, сформулированных еще Афанасием Александрийским, который настаивал на том, что опора на знания губит веру». Впрочем, иногда «культ» интеллектуальных изысков все же пытался пробить себе дорогу. Спор Клима Смолятича и «презвитора» Фомы, по сути, повторяет противостояние тенденций, олицетворяемых Пселлом и Кируларием.

Декларативный отказ от знаний не означал отказа от книжности, а следовательно, и от умственной работы как таковой. Вопрос стоял лишь о ее формах и целях. Собственно, позиция «антиинтеллектуализма» есть лишь направление идейного развития. Так или иначе нужды государства и общества требовали культивирования профессионалов умственного труда, которые если сами себя таковыми и не считали, то фактически ими являлись.

Крупнейшим средоточием и «рассадником» интеллектуальной элиты в Древней Руси были монастыри. Они давали организационную форму, в рамках которой люди, занимавшиеся умственной работой, могли трудиться в режиме наибольшего благоприятствования. При монастыре будущий «интеллигент» получал профессиональную подготовку и впоследствии возможность приложения своих умений. Обеспечение интеллектуальных потребностей — одна из важнейших функций монастырей в средневековом обществе. И хотя важность исполнения этой задачи самими монахами скорее всего осознавалась в совершенно иных понятиях, именно они были той структурой, к которой обращались и князь, и простой общинник, если возникала потребность в «мудрости». Подобным образом дела обстояли до XII в. и в Западной Европе, где «наибольшей славы достигли ученые из монастырей: Сент-Галена, Рейхенау, Фульда, Новой Корвеки, Клюни, Бек и многих других. Этот период в истории науки и образованности с полным правом называют монастырским».

в Европе «монастырский» этап сменился впоследствии «городским», который характеризовался профессионализацией умственного труда, превратившегося в основной вид деятельности городских интеллектуалов, главным средством социальной реализации для них. На Руси такого не произошло. Русь вообще до конца XVII в. сохраняла культурную среду, типологически близкую раннесредневековой. Другое проявление того же явления можно видеть, например, в долгом сохранении иконописной традиции. В то время как в Европе художники эпохи Возрождения сделали выбор в пользу реалистической эстетики, на Руси продолжали держаться приемов условной, плоскостной, спиритуалистической живописи — эта глубоко средневековая, византийская по происхождению традиция бережно и почти неизменно сохранялась до конца XVII — начала XVIII в. Отсюда, кстати, и идет тот исключительный интерес, который проявляют иностранцы к русским иконам: в Западной Европе мастерство, подобное мастерству руских иконописцев, было утрачено уже много столетий назад.

Крупными духовными корпорациями были значительные городские храмы. При них создавались центры переписки книг. Самый первый скрипторий был создан Ярославом Мудрым, в летописи рассказ про это событие помещен под 1037 г. Возможно, что книжная мастерская была организована при храме Софии Киевской. Факт этот вовсе не бесспорен, так как в «Повести временных лет» закладка храма и переписка книг хотя и упоминаются в одном смысловом блоке, но не связаны напрямую. Тем не менее предположение об организации скриптория именно при Софийском соборе кажется вполне убедительным, поскольку в дальнейшем большие храмы часто становились центрами книжного производства. Кроме того, как показало исследование Л.В. Столяровой, «в целом, в составе писцов XI–XIII вв. насчитывается священников («попов», «пресвитеров», «просвутеров», «попинов») — 10, дьяконов — 4, пономарей — 2, иноков — 1, распопов — 1, поповичей — 5». То есть среди переписчиков (правда, только тех, кто оставил памятные записи на страницах кодексов) преобладали представители белого духовенства, причем далеко не высших его слоев. Работать могли семейными артелями: отец-священник и обученный им грамоте сын-попович.

Монахи, конечно, тоже занимались переписыванием. Достаточно вспомнить Великого Никона, «седящю и делающю книги» на страницах жития преподобного Феодосия Печер-ского. Но «делание книг» Никоном, скорее всего, было не простым их копированием, а работой более творческой. Во всяком случае, вряд ли Никон писал книги для получения дополнительного дохода — это было для него особого рода служение. В то время как для персонажей, голос которых дошел до нас благодаря работам Л.В. Столяровой, переписывание — рутина, скучное и трудное занятие, осуществляемое, надо полагать, для того, чтобы подзаработать. Они разнообразили свой трудовой день мыслями о завтраке и ужине, посторонними разговорами, «вдумчивым» переживанием похмельного синдрома.

Обо всех подробностях своей многотрудной жизни считали возможным сообщать безвестному читателю копируемых священных книг, оставляя записи на полях: «Похмельнъ есмъ», «Чересъ тынъ пьють, а нас не зовуть», «О, господи, помози, о, господи, посмеши: дремота неприменьная и в сем рядке помешахся», «Ох лихо мне лихого сего попирья: голва мя болить, и рука ся тепет», «Сести ужинатъ клюкования съ саломъ съ рыбъим» и пр. Деятельность переписчика из занятия, близкого священнодействию, постепенно превращается на Руси в вид ремесленного производства. Первоначально переписывание книг, как и наставничество, существовало лишь как особая сфера деятельности, часто одна из многих для профессионального клирика-интеллектуала. Со временем произошла профессионализация — по мнению Л.В. Столяровой, «оформление книгописания и письма грамот в самостоятельную ремесленную специальность светского типа» происходит уже в конце XIII в., когда в обиход все более широко начинает входить слово «писец».

Если монастырь или городской собор определить как некую «философскую фабрику», то следует сказать, что немало было в древнерусском обществе и интеллектуалов, работавших в индивидуальном порядке, вне крупных сообществ. К таковым следует прежде всего отнести священников, служивших в небольших приходских храмах. Их функции в приходе были самыми разными. Помимо богослужения, они могли брать на себя воспитание и образование детей прихожан (об этом речь шла выше), могли быть полезны и как грамотеи. Во-первых, для переписки книг: в принципе, заработать таким способом мог всякий грамотных человек, обладавший хорошим почерком. Во-вторых, для составления документов и писем светского характера. Письменной фиксации отношений собственности требовала усложняющаяся социально-экономическая жизнь древнерусского общества.

Достаточно широкое распространение грамотности делало возможным появление «площадных» писцов, составлявших за небольшую плату письма, завещания и договоры. К предположению о большой вероятности существования подобного рода профессионалов приходят академик В.Л. Янин и А.А. Зализняк, по наблюдениям которых среди новгородских берестяных грамот встречаются написанные одним и тем же почерком от лица разных людей. Речь идет о грамотах № 664 и № 710. Авторы разные: Семьюн и Доброшка, но грамоты «писаны не названными в них авторами, а рукой писца. Бросается в глаза его профессионализм, который проявляется в особенностях почерка, тяготеющего к книжной традиции. В основном книжный характер имеет и сам текст письма, почти лишенный новгородских диалектизмов».

Светская власть также служила центром притяжения для людей, способных к умственному труду. Это явление распространенное: власть и интеллектуалы нуждаются друг в друге. Однако всякий раз сотрудничество принимает разные формы. В Византии интеллектуальная элита служила источником пополнения элиты государственной. Философы, риторы, юристы и поэты занимали высшие должности имперской администрации. Более того, хорошее образование было залогом карьеры. «Публичное произнесение блестящей речи открывало перед молодым человеком двери в дома многих высокопоставленных лиц. Василевсы поощряли занятия науками, а диспуты при императорском дворе были событиями большой важности».

На Руси сложилась иная обстановка. При дворах древнерусских князей не видно интеллектуалов, занимавших особенно видное положение. Если возникала нужда в идейной поддержке, князья обращались за помощью к монастырям, к духовенству вообще. В монастырях писались по их заказам и при их непосредственном покровительстве летописи, создавались сборники нравоучительных произведений (например, Изборник Святослава 1073 г.), конструировались идеологические системы, которые затем доводились до населения через церковную проповедь.

В относительной отчужденности людей умственного труда от власти были как отрицательные, так и положительные стороны. С одной стороны, неучастие интеллектуалов в делах управления неизбежно снижало их социальный статус, препятствуя тем самым развитию науки даже в ее средневековом схоластическом воплощении. С другой — та же самая отчужденность давала больше свободы. Древнерусский книжник, живя за счет своего монастыря, мог позволить большую независимость в высказывании своей точки зрения по политическим и иным насущным общественным вопросам. По мнению известного исследователя древнерусской литературы И.П. Еремина, взгляд на летописца как на полностью ангажированного княжеской властью книжного манипулятора (таким автора «Повести временных лет» представлял, например, М.А. Приселков) далек от истины. Летописец, «вопреки общепринятому мнению, гораздо ближе к пушкинскому Пимену: «не мудрствуя лукаво», правдиво описывал он все, что знал, что считал необходимым рассказать; стоя в стороне от междукняжеских распрей и осуждая их, он в политической борьбе своего времени — Ярославичей и их потомков — занимал свою независимую позицию; монах — несомненно Печерского монастыря, самого демократического в Киеве по составу братии, — скорее моралист, чем политик, по умонастроению, он писал свою «Повесть» по собственной инициативе, — как выразитель общественного мнения, земли Русской».

Непосредственно вокруг князя мы видим в основном людей практического склада. Ценился ум, но не образованность сама по себе. Это, конечно, не означает, что людей грамотных и начитанных не было. Но положение их в окружении князя было невысоким.

В связи с этим весьма показательна роль, которую отводит себе «первый русский интеллигент» Даниил Заточник в случае, если князь откликнется на «моление» и примет его на службу. Место, о котором он мечтает, — место придворного интеллектуала на полурабских правах. Рекламируя себя, Даниил писал: «Княже мой, господине! Аще есми на рати не вельми храбръ, но в словесах крепок; тем збирай храбрыя и совокупляй смысленыя». Предлагал князю поставить «сосуд скудельничь» под капель со своего языка, обещая «слажше меду словеса». Рассуждая о возможных вариантах прохождения службы, Даниил выстраивает такую альтернативу: «Доброму господину бо служа, дослужится слободы, а злу господину служа, дослужится болшеи работы».

Из конструкции фразы видно, что положение, в котором Даниил собирается служить у князя, положение полусвободного слуги, который в случае удачного стечения обстоятельств может «дослужиться слободы» (очевидно, поправив свое финансовое положение), а в худшем — оказаться окончательно порабощенным. Но это его не пугает — слишком бедственно его нынешнее положение. Ожидаемые трудности заключаются в другом. Князя еще нужно убедить, что «штатный мудрец» в дружине ему нужен, и в «Слове», и в более позднем «Молении» Даниил тратит немало сил, чтобы показать превосходство ума над глупостью: «Нищь бо мудръ — аки злато в кални (грязном) судни, а богат красенъ и не смыслить — то аки паволочито изголовие, соломы наткано», «Мужа бо мудра посылай — и мало ему кажи, а безумного посылай — и сам не ленися по немъ ити», «безумных бо ни сеють, ни орють, ни в житницю не собирают, но сами ся родят», «умен муж не вельми бывает на рати храбръ, но крепок в замыслех; да тем добро собирати мудрые» и пр. Кроме того, Даниил демонстрирует свои способности: жонглируя цитатами, он, кажется, стремится показать умение ловко рассуждать на любую тему, в какой возникнет нужда. Возможно, похожим образом приходили люди наниматься в боевую дружину — показывая себя, они демонстрировали умение владеть мечом и копьем. У Даниила мы видим «приемы фехтования» словом.

К сожалению, судьба Даниила нам неизвестна. Нашлось ли ему место? Как было сказано, идеологические нужды княжеской власти с принятием христианства вполне успешно удовлетворялись монастырским и городским духовенством. Светский интеллектуал вполне мог остаться без работы. Но сам факт обращения Даниила к князю показывает, что такая социальная категория существовала. Хотя, очевидно, потребность в ней была не очень велика.

Гораздо предпочтительней было, если «умственным оружием» владел кто-нибудь из элиты — сам князь или больший боярин. Таких древнерусская эпоха знала немало: Владимир Мономах, автор замечательного по композиции и идейному содержанию «Поучения», его отец великий князь киевский Всеволод, который «дома седя, изумеяше 5 языкъ», боярин Петр Бориславич. Этот последний особенно интересен. С его именем связывают летописную повесть о посольстве великого киевского князя Изяслава Мстиславича к Владимиру Галицкому, в котором сам боярин участвовал. В повести содержатся такие подробности, которые могли быть известны только очевидцу, участнику событий. Более того, Б.А. Рыбаков считал Петра автором киевской летописи, охватывавшей события княжения Изяслава Мстиславича и его потомков — полувековой период. Если это предположение верно, то перед нами несомненно — аристократ-интеллектуал, мудрый советник, посол и книжник, опора князя в политических делах и летописец, обеспечивавший фиксацию исторических событий в нужном свете. Хотя не исключено, что за спиной знатного боярина стоял безвестный, хотя в профессиональном плане более удачливый коллега Даниила Заточника, труду которого мы обязаны за подробный летописный рассказ.

Если первый социальный тип, находивший применение знаниям и плату за труды у княжеского двора, воплощает образ Даниила Заточника, то другой, еще более загадочный, может быть условно обозначен именем легендарного Бояна. Дружинные певцы, прославлявшие в своих произведениях воинские подвиги вождей и их соратников, широко известны в древней и раннесредневековой Европе: аэды гомеровской эпохи, кельтские барды, скандинавские скальды IX–XIII вв. Думается, Древняя Русь не была исключением из этого ряда. Хотя прямых источников информации о профессионалах такого рода у нас немного. Предположения, имеющие более весомое основание, чем историческая аналогия, могут быть подкреплены лишь отсылкой к «Слову о полку Игореве» и к начальным фрагментам «Повести временных лет», в которых угадывается обращение к традиции устного творчества. Боян — «соловей старого времени» (вероятно, XI в.), неизвестный автор «Слова» — певец нового (XII в.). Других персоналий материалы древнерусской письменной истории нам не дают.

Впрочем, вряд ли следует пренебрегать эпическим материалом. Об историчности народного гусляра Садко писал известный исследователь русских былин В.Я. Пропп: «Садко — не богатырь и не воин, он бедный певец-гусляр. Это не мифологический купец типа Вяйнемейнена, но и не скоморох, потешающий своих слушателей песнями не всегда высокого достоинства. Это — настоящий художник, и, как тип певца, он несомненно историчен. Мы знаем, что художественная культура Древнего Новгорода представляет собой одну из мировых вершин в развитии средневекового искусства. Это относится и к архитектуре Новгорода, и к его живописи, и к его литературе, о чем прежде всего свидетельствует эпос. Мы имеем все основания предполагать, что на том же высоком уровне находилось и музыкальное искусство Новгорода и что оно высоко ценилось и было популярным. Иначе бедный певец не смог бы войти в эпос и стать главным героем его». И хотя Садко в былине выступает вне княжеской дружины, песнетворчество могло привести его и туда. В данном случае важен сам факт не просто существования, но и достаточной распространенности типа профессионального певца-музыканта, его популярности в обществе. В былине прямо указывается источник существования, характер заработка гусляра:

А и как только он ходил по честным пирам,

Спотешал как он да князей, бояр,

Веселил как он их на честных пирах.

Возможно, древнерусские песнотворцы были функционально близки скандинавским скальдам. Скандинавское присутствие на Руси было достаточно обширным — дружинных певцов здесь не могли не знать. Во всяком случае, в стадиально-типологическом отношении певческая манера Бояна (насколько можно о ней судить по описанию в «Слове о полку Игореве») родственна скальдическому стиху. Более того, в описании «Слова» Боян пользуется образами, прямо напоминающими поэтические иносказания, описанные у Снорри Стурлусона.

Однако нельзя не обратить внимания и на весьма существенные отличия. Скальды часто были известными общественными деятелями. Таковы, например, конунг Харальд Сигур-дарсон, автор знаменитых «Вис радости», исландский общественный деятель, поэт и хевдинг Снорри Стурлусон и др. Владение словом — одно из престижных достоинств норманнского воина и вождя. Древнерусские князья, напротив, стихов не сочиняли. Идеальный князь, по древнерусским представлениям (нашедшим свое выражение, например, в «Поучении» Владимира Мономаха), — образованный, деятельный, смелый, истинно верующий, но отнюдь не поэт. Судя по обилию языческих реминисценций в «Слове о полку Игореве» и по эпитету Бояна — «вещий», дружинная поэзия славян была тесно связана с язычеством и вместе с ним канула в Лету, уступив место близ княжеского стола книжной мудрости представителей православного духовенства. Вместе с тем эпическая традиция, «отодвинувшись» в ходе горизонтального размежевания древнерусского общества от власти, сохранилась в простонародной среде. Базовая для древнерусской культуры модель «учитель — ученик», на которой строились механизмы ее сохранения и воспроизводства, способствовала сохранению этой составляющей раннесредневековой интеллектуальной культуры на многие столетия.

<< Назад Вперёд>>